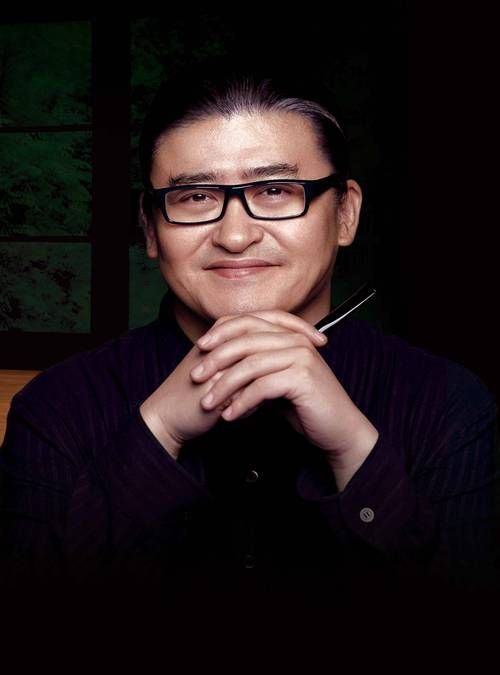

要说内地乐坛的“定海神针”,刘欢绝对是绕不开的名字。但很多人不知道,在1990年央视春晚的舞台上,他创下了一个纪录——成为首位在春晚独唱的内地男歌手。要知道,那会儿的春晚还讲究“集体氛围”,独唱往往意味着压轴分量,更意味着观众和导演组的双重信任。而刘欢,凭一首少年壮志不言愁,硬是把“独唱”这块金字招牌稳稳立住了。

那个年代,春晚独唱有多难?

现在看春晚,独唱是常态:大明星独挑大梁,舞台炫酷,话题不断。但拉回到80年代末,春晚舞台还是“大锅饭”的天下——群唱拜年歌其乐融融,相声小品笑翻全场,即便是歌手出场,也多是“二重唱”“小合唱”抱团取暖。为什么?因为春晚承载的是“阖家欢”,谁也不敢轻易用一个人的风格,去挑战全国观众的口味。

可1990年的春晚,偏偏让刘欢“单枪匹马”上了。导演组后来在采访里提过:“当时刘欢的歌已经火了,少年壮志不言愁是便衣警察的主题曲,街巷里传得比流行歌还广。我们就想,能不能让他一个人唱,把这种‘普通人的英雄气’传得更远?”

说白了,是刘欢的“歌先说话了”。便衣警察播出时,那句“金色盾牌,热血铸就”唱得多少年轻人热血沸腾,连出租车司机都能跟着哼两句。导演组赌的,就是这个“国民度”——刘欢的歌里有时代的情绪,有老百姓听得懂的故事。

刘欢的独唱,为什么成了“时代记忆”?

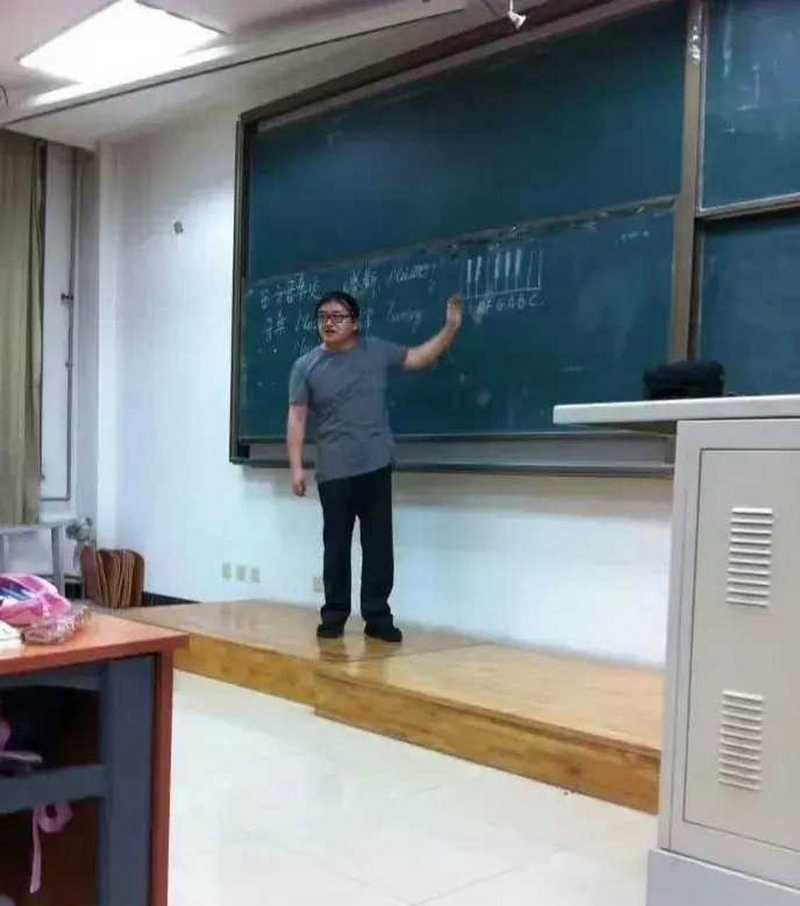

1990年春晚的舞台,刘欢穿了一件黑色夹克,头发有点长,站在灯光下也没刻意摆造型。前奏一起,他开口唱“几度风雨几春秋,风霜雪雨搏激流”,观众席里突然就安静了——不是安静,是所有人都被那股子“实在劲儿”抓住了。

后来有人问刘欢,当时没紧张吗?他摆摆手:“紧张啥?歌是人家的,心也是人家的,把心里的唱出来,就对了。”这话听着朴素,可细品全是专业。刘欢从不用华丽的转音炫技,但他的声音里有“扎根感”——像老树根扎进土里,能听见岁月的重量。少年壮志不言愁里没有大英雄,只有“为了母亲的微笑,为了大地的丰收”这种最朴素的情怀,恰恰戳中了90年代初中国人的心:那时候改革开放刚起步,大家拼的就是一股“不服输”的劲儿,刘欢的歌,唱的就是这种“精气神”。

播完之后,电话差点打爆央视。观众来信说“终于听到能跟着吼的歌了”,年轻人说“刘欢唱出了我们这代人的胆量”。就连剧组打电话给便衣警察导演尤小刚,都笑着说“你们主题曲比电视剧还火”。

从“独唱第一人”到“乐坛常青树”,刘欢凭的是什么?

很多人觉得刘欢“运气好”,赶上了好时代。但了解他的人都知道,这份“运气”里藏着一股“轴劲儿”。1990年之后,找他唱歌的导演排到明年,可他接歌的标准就一条:“歌得有劲,听了能让人记住活着的意义。”

后来他唱好汉歌,把“大河向东流”唱成江湖豪情;唱从头再来,让下岗工人听了眼眶发热;甚至在中国好声音当导师,也不搞“抢人套路”,就一句“先把歌的魂找回来”。有人说他“不食人间烟火”,可他给山区孩子捐音乐教室,给抗疫志愿者写歌,比谁都接地气。

说到底,刘欢的“独”从来不是孤傲,而是对“内容”的坚持——他从不让观众“捧着耳朵听”,而是用自己的心去碰观众的心。就像1990年那晚,他站在空旷的舞台上,没有伴舞,没有特效,就靠一把声音,让14亿人跟着他唱“金色盾牌,热血铸就”。这大概就是“内容为王”最生动的注解:好的作品,从来不怕孤独,它会自己长腿,走进人的心里。

现在再听少年壮志不言愁,旋律一起,好像还能看见1990年那个冬夜,守在电视机前的全家人,跟着刘欢的声音,一起把“风霜雪雨搏激流”唱得震天响。这或许就是经典的意义——它从不属于某个人,它属于所有记得那段青春、记得那份热血的人。