写人物最难写什么?是写光环下的“成功”,还是写聚光灯下的“完美”?

说刘欢,你脑子里可能立刻蹦出“乐坛常青树”“好声音导师”“大衣哥”这些标签——但如果你只写这些,那他永远只是百科词条里的一个名字。

真正的“好看”,是让读者在读到某个瞬间时,会突然停下,心里“咯噔”一下:“啊,原来他是这样的人。”

就像去年有一次刷到刘欢的采访,镜头给到他端着一杯茶,杯沿有磨损,手指上还有钢笔写歌时磨的薄茧。他说:“现在少熬夜了,女儿总说‘爸爸你头发再掉光,我就找不到你了’。”那一刻,突然觉得:那些我们以为“遥不可及”的音乐大师,其实也会被女儿一句话“挠心”。

写刘欢,“好看”的关键,从来不是堆砌他的成就,而是挖开标签,让那些藏在时间里的“人间烟火”自己冒出来。

一、别光写“他多牛”,要写“他怎么从“普通人”活成“牛人”的”

谁不想听英雄故事?但英雄的故事怎么不落俗套?答案是:让他先“像个普通人”。

刘欢成名前,是什么样的?

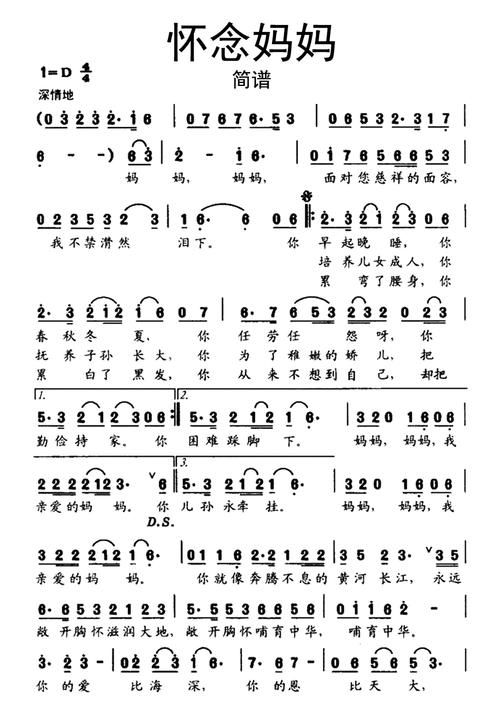

不是像现在这样坐着宽敞的保姆车,而是骑着二八大杠,车后座绑着吉他,在北京师范大学的琴房和食堂之间晃悠。他写过一首歌少年壮志不言愁,火遍全国,但你知道吗?这首歌最初是为电视剧便衣警察写的,报酬是800块钱。拿到钱那天,他跑到菜市场,给当时的女友(现在的妻子)买了只鸡,说:“咱们吃好的!”

这种“菜市场的烟火气”,比任何“天才少年”的标签都更动人。读者不是傻子,他们知道“成功”不等于“开挂”,而是知道他也会为800块钱激动,也会为爱的人下厨。写人物,就是要让读者看见:那个现在“闪闪发光”的人,也曾和我们一样,在生活的泥里踩过脚印。

二、写他的“不完美”,才是最动人的“完美”

刘欢在外形上,总被调侃“发际线会说话”“像个快乐的佛系大叔”。可你知道吗?他也为此自卑过。

有一次在后台接受采访,他说年轻刚出道时,因为头发少,每次上台都要戴帽子,有一次帽子被风吹跑,他站在台上捡帽子,全场哄笑,他恨不得当场钻进地缝。但现在呢?他敢在综艺里自嘲“我这发型,属于‘绝顶聪明’系列”,敢把花白的头发露出来,笑着说:“年纪大了,这发型省洗发水。”

这种“接纳不完美”的坦然,比任何“完美偶像”的人设都更真实。读者喜欢看什么?不是看人设不崩,而是看“原来他也会有缺点,也会尴尬,后来却活成了自己喜欢的样子”。写刘欢,不妨写写他的“发际线”,写写他年轻时戴帽子的窘迫,再写写他现在怎么调侃自己的“聪明绝顶”——这种“从自卑到坦然”的成长,比任何荣誉都更能戳中人。

三、别光写“他唱得多好”,要写“他的歌里藏着我们的人生”

“曾经的我想唱就唱到地老天荒,才发现劳动光荣是上学堂……”刘欢在好声音上改编的从头再来,唱哭了多少人?但你知道这首歌背后的故事吗?

写歌词时,他特意加了“上学堂”三个字。他说:“当年下岗潮,我身边很多朋友丢了工作,整天在家唉声叹气。我就想告诉他们,‘从头再来’不是一句口号,是让你重新捡起书本,让孩子好好读书,这才是真的‘从头’。”

原来他写的歌,从来不是空中楼阁。是千万次的问里“千万里我追寻着你”的执着,是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,更是从头再来里藏着对普通人的共情。写他的歌,不要只分析“旋律多大气”“歌词多深刻”,要去问:这首歌为什么会成为一代人的BGM?因为它唱出了我们不敢说出口的话——比如对生活的无奈,对未来的期盼,对“再拼一次”的勇气。

四、写他“藏在镜头外的温柔”,比任何“导师光环”都暖

很多人认识刘欢,是从中国好声音开始的。他戴着标志性帽子,坐在转椅上,按下转身键时总是一脸严肃,开口就是“你的声音有很特别的故事感”。

但你见过他卸下“导师”光环的样子吗?

有一次有位盲人选手上台,紧张得说不出话。刘欢没有急着点评,而是慢慢站起来,走到他身边,轻轻拍了拍他的肩,说:“别紧张,我就在这里,你慢慢唱,我听着呢。”还有一位选手因为家庭原因想放弃比赛,他蹲下来,看着选手的眼睛说:“你看,你现在站在这里,已经比很多人都勇敢了。音乐不只是你的爱好,更是你的力量啊。”

这种“不着痕迹的温柔”,比任何“毒舌点评”都更让人记牢。写人物,就是要写这些“藏在细节里的光”——不是他有多权威,而是他怎么用自己的光,照亮别人脚下的路。

写人物的本质:是写“人”,不是写“神”

为什么写刘欢“不好写”?因为太容易把他写成“神”——音乐之神、导师之神、德艺双馨之神。但读者想看的,从来不是“神”,是“人”。

是人,就会有小毛病;是人,就会有温情时刻;是人,就会从生活的泥里爬起来,继续往前走。刘欢的故事,之所以值得写,不是因为他有多成功,而是因为他让我们看见:原来一个普通的北京男孩,会因为热爱音乐而坚持;会因为家人的话而改变;会因为看到普通人的不易,而把写歌变成“说心里话”。

下次再写刘欢,不妨放慢脚步,去翻翻他年轻时的照片,听听他早年的采访,甚至找找他朋友说的那些“没上过热搜的小事”。你会发现,那些藏在时间里的“人间细节”,才是让故事“好看”的魔法。

毕竟,能让读者读完觉得“啊,原来活着可以这么有意思”的,从来不是成功,而是那些让我们觉得“被理解”的瞬间——就像刘欢的歌一样。