一、先别急着写“成就”:他故事的开头,比“歌神”更有烟火气

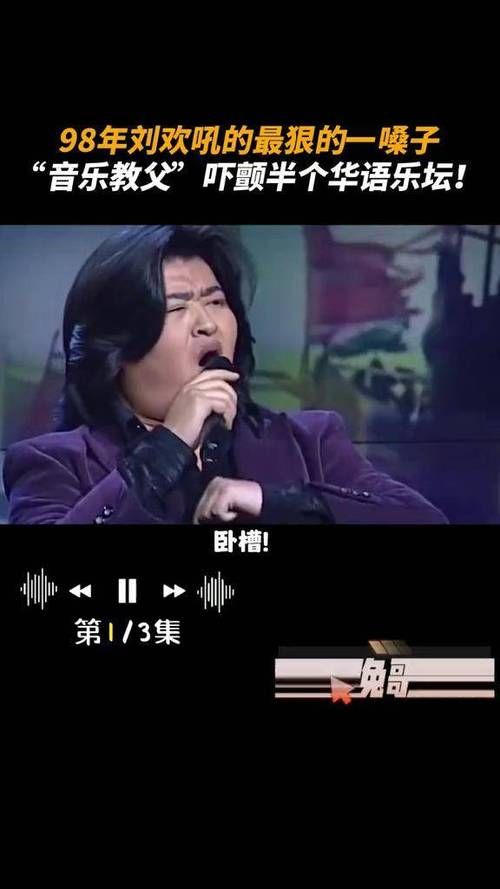

1987年,北京国际和平年百名歌星演唱会上,24岁的刘欢抱着一把吉他,站在一群耀眼明星里,像只误入花丛的“熊”。那时候的他,刚从国际关系大学毕业留校,教的是“西方音乐史”,连正经录音棚都没进过几次。可当他开口唱世界需要这热心肠,那把沙哑又厚实的嗓子,像块烧红的炭,一下子就把观众的热情点着了。

后来弯弯的月亮火遍全国,大家说他是“城市民谣先驱”,他却总提:“那会儿就是觉得歌词写得像咱胡同里的大爷唠嗑,旋律在心里不走,非得唱出来。”你看,比起“开创了一个时代”,他更像个被音乐“附体”的人——不是要当什么“天王”,就是心里有股旋律,非得倒出来不可。

写他,得先从这种“不装”开始。他在哥伦比亚大学读音乐硕士时,导师问他“想成为什么样的歌唱家”,他说“我不想成为‘家’,我就想唱自己想唱的歌”。这句话,比他拿了多少奖,更能说明他为什么能活成传奇——他对“成功”的定义,从来不是“站在顶峰”,而是“忠于自己”。

二、写他的“跨界”:不是“玩票”,是每个领域都掏心窝子

现在人提起刘欢,总说他是“娱乐圈学霸”——北外毕业、哥伦比亚大学硕士、会英语、法语、意大利语……但这些标签,都比不上他在音乐与学术里“掰扯”的故事有意思。

他教西方音乐史时,能把巴赫的赋格曲讲成“数学题”,也能把摇滚乐的起源说成“年轻人的情绪出口”。有学生回忆:“刘欢上课从不用PPT,张嘴就能唱出贝多芬第九交响曲的片段,说他‘把教室当舞台’,真不夸张。”这种对学科的敬畏,比“高学历”三个字更有说服力——不是简单地“有文凭”,是真的把知识当生命的一部分。

还有他的“综艺导师”人设。很多人说中国好声音里刘欢太“温和”,从不乱点评,可你看他转身时眼里的光——当他听到学员唱自己喜欢的民谣,会激动得拍桌子;当学员纠结“要不要选流行”,他会说“音乐没有高级低级,只有真诚和敷衍”。2023年歌手里,56岁的他改编凤凰于飞,从钢琴前奏到京剧念白,把老歌唱出了新生命,有人说“这才叫‘降维打击’”,他却说“我只是想让老歌再活一阵子”。

写他的“跨界”,别写“样样精通”,要写“他对每个领域都爱得深沉”。学术不是“兼职”,音乐不是“职业”,都是他表达世界的工具——就像他说过的:“人这一辈子,能把一件事做到极致是幸运,能把几件事都做到热爱,那是修行。”

三、写他的“反差”:综艺里的“憨憨”,舞台上的“疯子”

如果你只看过歌手里的刘欢,可能会觉得他“不食人间烟火”——头发花白,永远戴顶帽子,说话慢悠悠,像个退休教授。可如果你看过他80年代的现场,会吓一跳:那时候的他,穿着花衬衫,头发蓬松,在舞台上蹦着唱,眼神里全是“我要把屋顶掀翻”的劲儿。

这种“反差”其实藏着他的人生哲学。“年轻的时候,总觉得表演要‘炸’,年纪大了才发现,真正的力量是‘稳’。”他在一次采访里说。2021年跨年演唱会,他唱从头再来,唱到“心若在梦就在”时,突然停下来擦了擦眼泪。台下观众有人喊“刘欢老师别哭”,他却笑着说:“你们别哭,我这把年纪了,是开心哭——能唱一辈子歌,多幸福啊。”

写他的“反差”,别只写“私下很可爱”,要写岁月沉淀下来的“松弛感”。他不追求“永远年轻”,只是永远“永远热忱”;他不在乎“偶像包袱”,因为对他来说,“把歌唱进心里”比“帅”重要多了。

四、最后写他的“不朽”:不是“不老”,是“在每个时代都留下了回声”

有人问刘欢“怕不怕被新人取代”,他笑着说:“音乐又不是赛跑,哪有‘取代’这一说?”你看,80年代他用少年壮志不言愁唱响改革热血,90年代他用亚洲雄风点燃奥运激情,21世纪他用好汉歌让传统文化走进千家万户,现在他用综艺和舞台告诉年轻人:“真正的经典,从来不怕时间。”

他总说“音乐是水,载着时代流”,而他自己,就是那股水——不张扬,却能让每一片土地都浸润他的声音。写他,或许不用写什么“传奇”,就写他在时代的洪流里,始终是个“捧着水的孩子”;不用写“不朽”,就写几十年过去,我们听到某首歌,还是会脱口而出:“这是刘欢唱的啊。”

所以,到底该怎么写刘欢?或许答案就在他自己的歌里——“天地悠悠,过客匆匆,潮起又潮落”罢了。他不过是个热爱音乐的普通人,只是把普通的日子,过成了传奇。