灯光暗下的一瞬,悉尼歌剧院的白色帆影里突然传来一阵熟悉的钢琴前奏。台下一片静默,紧接着,有人轻轻跟着哼唱:“千万里,千万里,我一定要回到我的家……”刘欢站在舞台中央,嗓音还是那个味道——醇厚得像陈年的酒,裹着岁月的颗粒感,轻易就撞进了每个人的心里。这不是普通的演唱会,更像一场跨越时空的老友聚会,连空气里都飘着回忆的甜香。

从好汉歌到千万家:刘欢与澳洲华人的“好久不见”

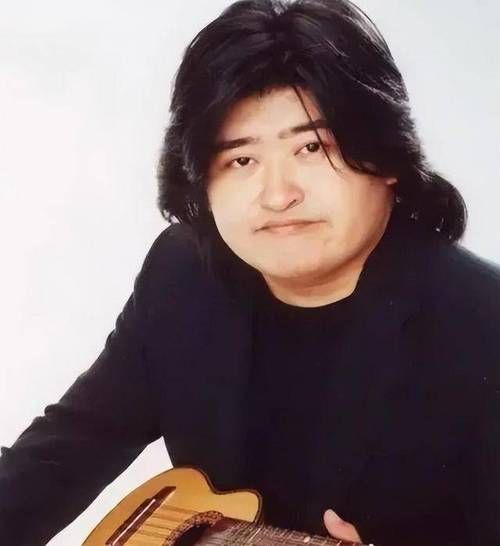

其实刘欢和悉尼的缘分,早在28年前就悄悄结下了。1996年,他第一次踏上澳洲的土地,为悉尼市政厅大厅的落成演出献唱。那时的他,刚唱完北京人在纽约里的千万次的问,正站在事业的巅峰,却从不摆明星架子——后台化妆间里,他会帮工作人员整理乐谱,演出结束后还跟当地琴友聊到半夜,古典音乐的和声怎么与流行旋律融合,说得头头是道。

28年后的今天,悉尼华人社区的规模翻了又翻,可刘欢对这里的牵挂没变。演唱会开场前两小时,歌剧院外就排起了长队,大多是头发花白的老华侨,手里攥着泛黄的CD。“我女儿出生那年,天天听好汉歌,现在她都大学毕业了,说要带着男友来看刘欢现场。”家住帕拉马塔的张阿姨举着手机,屏幕里是她女儿5岁时的MV视频,小丫头跟着音乐晃脑袋,奶声奶气唱“大河向东流”。当刘欢唱到“大河弯弯向东流”时,张阿姨的眼眶突然红了——“这不是歌,是我们这一代人的青春啊。”

钢琴声里藏着的“较真”:72岁刘欢的“少年气”

有人问,刘欢都快72岁了,唱现场还跟得上吗?答案就藏在那天晚上的编曲里。他没有照搬几十年前的伴奏,而是特意找了悉尼交响乐团的乐手重新编排:弯弯的月亮开头加入了一段竖琴的滑音,像月光落在湖面;从头再来的鼓点用了澳洲土著乐器的节奏,粗犷又温柔;最绝的是亚洲雄风,他把电子合成器换成了管风琴,雄浑的音场里,突然能听出历史的厚重感。

“这首歌当年写的时候,就想唱出亚洲的气魄。”后台采访里,刘欢擦了擦额角的汗,眼睛亮得像少年,“现在来悉尼,站在南半球的舞台上,感觉更不一样了——你看台下这么多年轻面孔,我们的音乐,就该有连接过去和未来的力量。” 说起音乐,他整个人都在发光,讲到一个和弦为什么这样改,甚至站起来比划手势,活像个刚发现新大陆的作曲系学生。这份对音乐的“较真”,比任何舞台特效都更能打动人心。

为什么一场演唱会能让整个悉尼“破防”?

演出刘欢唱了我和你。“我和你,心连心,同住地球村……”钢琴声一起,台下几千人不约而同打开手机闪光灯,整个场馆变成一片星海。站在舞台上的刘欢,突然停顿了几秒,然后笑着摆手:“别拍照,都抬头看看身边的人,看看这片光。”那一刻,语言显得多余——有老华侨牵着手轻轻摇晃,有澳洲本地观众跟着旋律打节拍,不同肤色的人,在同一个旋律里,眼睛里有同样的光。

原来好的音乐从不是“表演”,而是“共振”。它能把28年前悉尼市政厅的记忆和此刻的星光连起来,能把父辈的青春和下一代的期待系在一起。散场时,一个在澳洲长大的华裔小伙子说:“以前总觉得爸妈听的歌老掉牙,今天突然明白了——这些歌里,有他们为什么背井离乡的理由,也有我们为什么骄傲地站在这里的答案。”

离开悉尼时,刘欢在飞机上发了条朋友圈:“2024的悉尼,风里有海的味道,也有歌的味道。”是啊,这味道里有时光的沉淀,有音乐的纯粹,更有跨越山海的共鸣。下次再听好汉歌时,我们或许会想起那片星光下的海——因为有些歌,早就不是歌了,它是刻在心底的故事,是无论走多远,一听就懂的“回家”的信号。