提到刘欢,很多人脑子里第一个跳出的是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里低回婉转的深情。但有一首歌,或许传唱度没有它们那么广,却像一杯陈年的酒,初听醇厚,再品后劲十足——那就是情怨。歌里那句“情不知所起,一往而深;情不知所终,一往而殆”,戳中了无数人的心窝子。可你知道么?这句词背后,藏着一段跨越千年的“情怨”典故,刘欢的演绎,不过是把这段故事从故纸堆里唤醒,唱进了现代人的耳朵里。

一、从汤显祖到情怨:那句“不知所起”到底来自哪?

很多人第一次听到“情不知所起,一往而深”,会下意识觉得这是现代人写的“金句”,带着点网络小说的影子。但若往深究,这句词的“根”,其实是扎在四百年前的明朝,扎在剧曲大师汤显祖的牡丹亭里。

牡丹亭里的杜丽娘,因梦生情,为情而死,死后又为情复生。她在游园时感叹“不到园林,怎知春色如许”,在对爱情的无望向往中,第一次体会到了“情”的分量。而那句“情不知所起,一往而深”,正是她与柳梦梅爱情最真实的注脚——爱情什么时候来的?不知道。只知道一旦来了,就深到可以跨越生死。

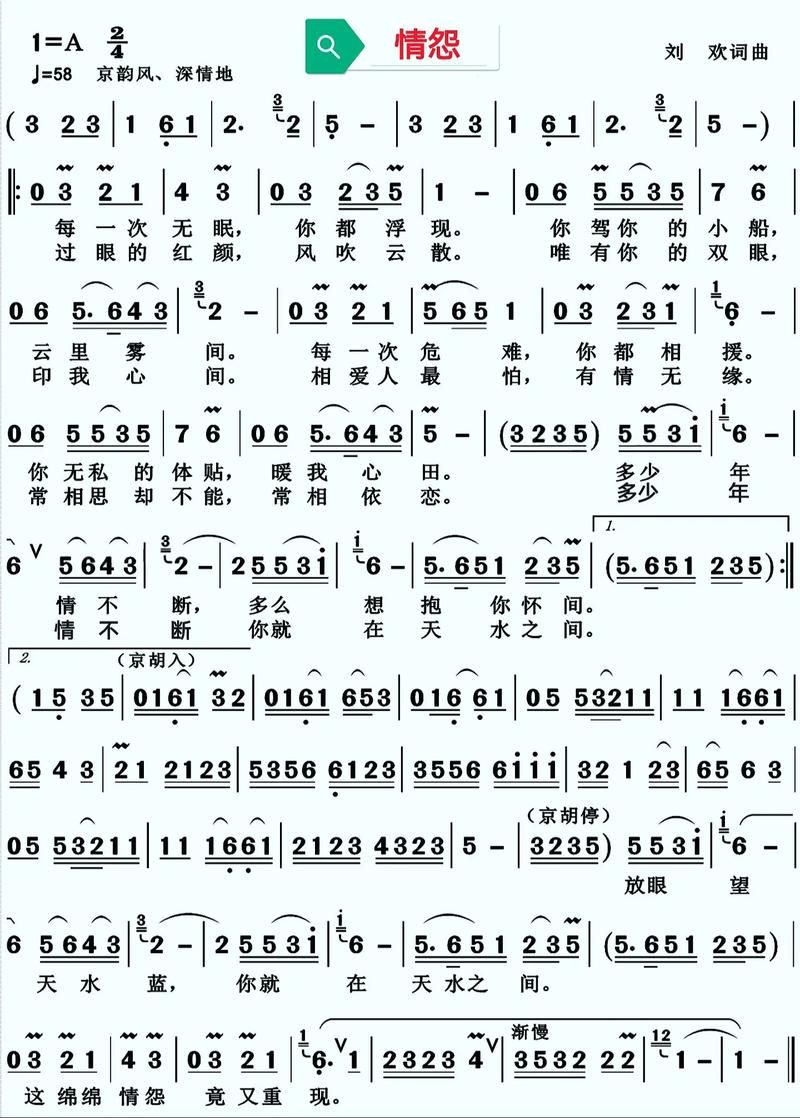

那情怨这首歌和牡丹亭又有啥关系?原来,这首歌的词作者姚若龙,虽然是台湾著名词人,写最炫民族风之前就以细腻见长,但他写情怨时,正是被牡丹亭里这份“不为生、不为死,只为情”的劲儿击中了。他没有直接照搬汤显祖的词,却把那种“情到深处无怨尤,只留余恨转成空”的内核,揉进了现代人的情感困境里。刘欢唱的时候,没有用华丽的转音,也没有嘶吼的爆发,就是那么平平淡淡地一句“情不知所起,一往而深”,像老茶馆里说书人的一声叹息,把千年前的杜丽娘,和今天为情所困的你我,悄悄连在了一起。

二、刘欢的“情怨”:为什么是他唱出了这份“千年之怨”?

你说奇怪不奇怪?情怨这首歌,曲调并不复杂,旋律也偏沉郁,可只要刘欢一开口,就让人觉得“非他不可”。这背后,藏着他四十多年的音乐积淀,更藏着他自己对“情”的理解。

刘欢是谁?是国际音乐舞台上的“中国名片”,唱歌剧、民谣、流行样样能拿捏,但骨子里,他却是个“古典派”。他自己说过,从十几岁听诗经楚辞开始,就对中国传统文化里的“情”有执念——那种“关关雎鸠”的纯粹,“衣带渐宽终不悔”的执着,甚至“从此无心爱良夜,任他明月下西楼”的遗憾,他都懂。

所以唱情怨时,他没有刻意“演悲伤”,而是把自己当成了一个“故事的讲述者”。开头那句“情不知所起”,他几乎是压着嗓子,带着一丝不确定,像是在问自己,也像是在问听众:“你说,这情到底是啥?为啥来了就甩不掉了?”到了“一往而深”,声音里又多了一丝笃定,不是盲目,而是千帆过后的通透——是啊,不管结果如何,爱过,就不后悔。

很多人说,听刘欢唱情怨,会想起自己年轻时的某段感情。或许就是因为,他把汤显祖笔下“超越生死”的古典爱情,变成了现代人“敢爱敢恨却也会遗憾”的真实写照。千年前的杜丽娘为情而死,今天的我们为情辗转反侧,说到底,都是“情怨”二字——有情就有怨,有怨便有痴,这份痴,从古至今,从未变过。

三、从“典故”到“共鸣”:为什么今天的我们还需要情怨?

现在这个时代,爱情变得快,也变得“轻”。相亲认识三天就能定亲,恋爱半年不到就说“不合适”,谁还会像杜丽娘那样,为一场梦就搭上一条命?可奇怪的是,情怨这首歌却能在短视频平台火起来,评论区里一片“听哭了”“这不就是我吗”。

这是为什么呢?或许因为,再快的时代,人心里还是渴望“深情”的。我们嘴上说“恋爱脑是原罪”,可还是会偷偷羡慕“一生一世一双人”;我们标榜“及时止损”,可午夜梦回时,还是会想起那个“情不知所起”的人。情怨里的“怨”,不是怨恨,是遗憾;不是抱怨,是怅惘——遗憾没能好好开始,怅惘没能好好结束。这种情绪,跨越千年,和我们此刻的心情,一模一样。

刘欢在歌里唱:“情不知所终,一往而殆。”“殆”字用得妙,不是“殆尽”的绝望,而是“疲惫”的无奈。是啊,爱到筋疲力尽了,可心里还是有那么一丝放不下。这份“放不下”,就是情怨的灵魂,也是我们藏在心底不敢说的“秘密”。

说到底,情怨的典故,是汤显祖写给爱情的“情书”;刘欢的演绎,是把这封“情书”递给了今天的我们。它告诉我们,不管时代怎么变,人对“情”的向往、对“怨”的体会,从来都没变。下次当你再听到那句“情不知所起,一往而深”时,不妨问问自己:你的“情怨”,是从什么时候开始的?又是否,真的“一往而深”了呢?