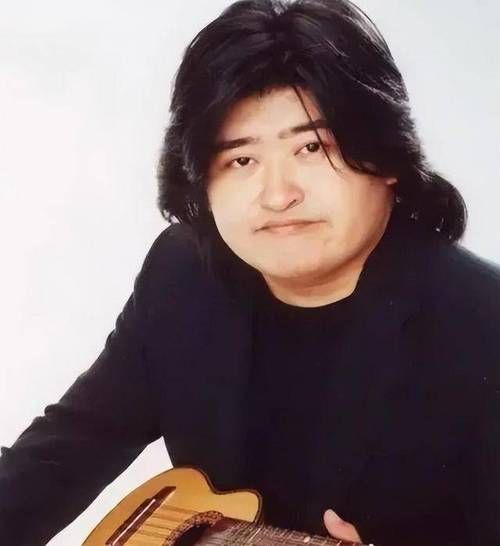

要说娱乐圈里真正把“音乐当命”的人,刘欢肯定算一个。这位唱了半辈子歌的“歌坛教父”,上节目从不搞噱头,点评总像老中医把脉——一针见血,却又带着点对后辈的“护短”。可偏偏这么个“直男”导师,当年在中国好声音的舞台上,对着一个叫徐海星的学员,眼神里藏的故事比歌还多。

徐海星是谁?很多人可能记不清她的脸,但一定忘不了她坐在舞台边抱着吉他唱歌的样子——不是科班出身的“野路子”,声音里却裹着一股子生活里摔打过的韧劲。2013年那会儿,她带着原创歌时间都去哪儿了(后来经过修改成为经典)登上好声音的盲选舞台,说实话,前奏一起,不少观众心里都嘀咕:“这歌太‘平’了,能行吗?”

可刘欢的反应,让所有人都意外了。

当徐海星的歌声飘起来时,坐在转椅上的刘欢身体没动,但手指在桌上轻轻敲起了节拍。其他导师还在犹豫要不要转,他直接拍下了转身按钮,而且用的是“提前转身”——这个动作在节目里不算多见,意味着从第一个音符开始,他就认定了这个声音。

后来采访里有人问他:“当时觉得徐海星哪点最打动你?”他没说技巧,也没说音色,而是说:“她唱的是‘人’。你听她的声音,能感觉到她是个琢磨过生活的人,不是光拿着谱子唱旋律。”这话听着简单,其实是对歌手最高级的夸奖——不是“唱得好”,而是“唱得真”。

有人说刘欢“偏爱有故事的歌手”,这话不假。但细想又不止于此。徐海星的歌里没有华丽的转音,也没有炫技的高音,但她每次唱,都像在把自己的经历揉碎了喂给你听:小时候父亲离开的失落,北漂时住地下室的孤独,深夜对着镜子给自己打气的时刻……这些“不完美”的故事,恰恰成了她最锋利的武器。

而刘欢,恰恰最吃这一套。他在音乐圈待了这么多年,见过的“完美技巧”车载斗载,但真正的“好东西”,往往是带着毛边的。有次后台聊天,他指着徐海星的吉他说:“你看这琴弦上的茧子,比任何教材都重要。”这话说得有点“轴”,但没人能否认——能打动人的音乐,从来不是“教”出来的,是“疼”出来的。

当然,也有人质疑过刘欢的眼光:“徐海星后来没大火,是不是选错了?”这话问得不对。音乐这东西,哪有“火不火”作为唯一标准?徐海星虽然没站在流量顶端,但这些年来一直在做原创,开小场演出,甚至带着学生唱歌。刘欢后来在一次活动中提到过她:“现在的歌坛不缺‘网红’,缺像她这样能沉下心写自己歌的人。”

你看,刘欢欣赏一个人,从来不是看“能红多久”,而是看“能不能把心交给音乐”。徐海星没让他失望,她也用自己的方式证明:有些声音,可能不会一夜爆红,但只要唱下去,就会有人听见。

所以回过头来看“刘欢怎么看徐海星”这个问题,答案其实藏在那些细节里:是提前转身时眼里的笃定,是点评时“她唱的是人”的感慨,是多年后依然记得她“带茧的琴弦”的温柔。

这世上欣赏有很多种,有的欣赏才华,有的欣赏外表,而刘欢对徐海星的欣赏,更像一种“懂得”——他知道她在为什么坚持,也懂她的歌里藏着多少不为人知的用力。

就像徐海星自己唱的:“时间都去哪儿了,还没好好感受年轻就老了。”对歌手来说,被懂得的那一刻,大概就是时间最好的礼物吧。