提起刘欢,大多数人会想到好汉歌里的“大河向东流”,或是弯弯的月亮里浸着烟火气的温柔。但若你真懂他的音乐,一定会把情怨单独拎出来——歌是好歌,可真正让人听过三遍就忘不掉的,偏偏是那段没歌词的伴奏。有人说它像“未说完的话”,有人觉得它藏着“成年人不敢碰的软肋”,明明只是旋律和配器,怎么就能戳中人心窝子最软的地方?

情怨不是“情歌”,是刘欢写给生活的“白描”

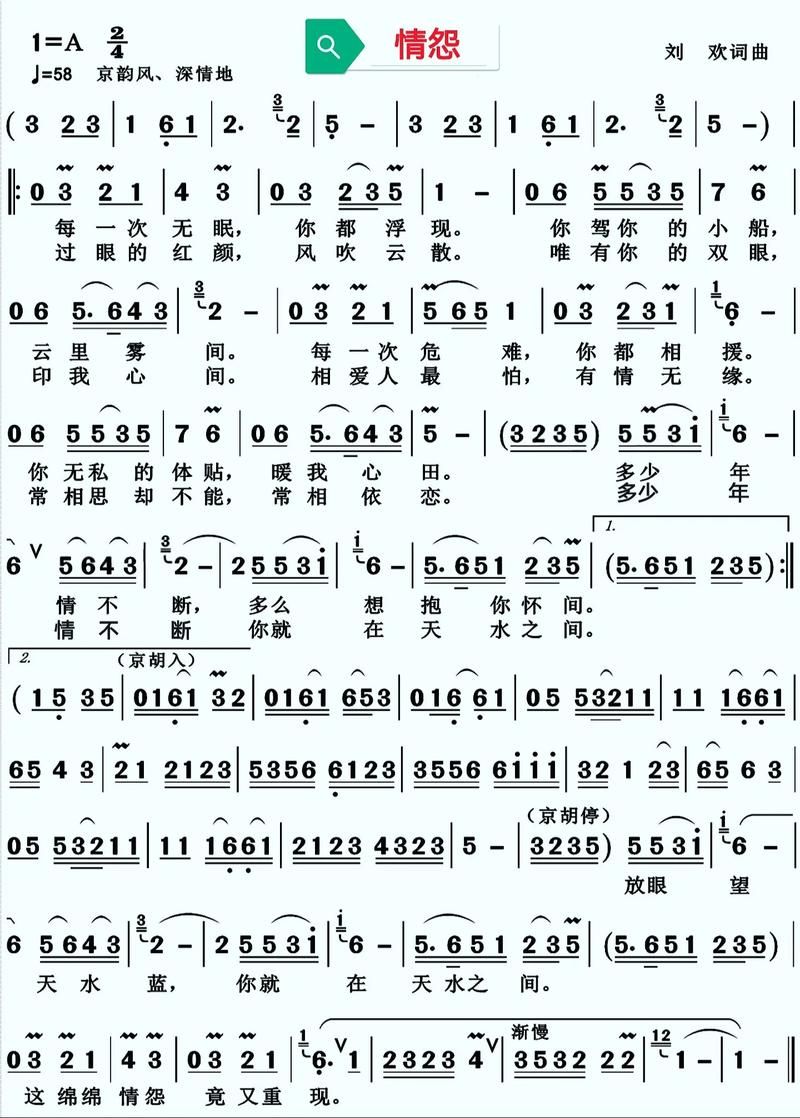

先搞清楚:刘欢唱的情怨,和毛阿敏、那英唱的情调歌曲根本不是一路。这首歌出自1998年电视剧逃之恋,讲的是小凤仙和蔡锷的故事,刘欢写的是乱世里的牵挂和无奈,不是风花雪月的情爱。他没把嗓子喊到最高音,反而像在耳边讲旧事,每句都带着“欲说还休”的劲儿——而这感觉,大半靠伴奏撑着。

开头那段钢琴一响,像老式留声机卡了一下,带着点旧时光的毛边,又突然干净得像雨后玻璃。有人特意扒过谱:左手是行云流水的琶音,右手单音旋律走得小心翼翼,像生怕惊扰了谁。可仔细听,低音区藏着若隐若现的大提琴,像有人在不远处叹气,气声比旋律还重。这种“轻描淡写”的编曲,刘欢早就玩透了:早年的千万次地问里,前奏的二胡和电子乐碰撞,也是用极简的配器堆出山河破碎的悲怆,从不煽情,情绪却自己漫上来。

伴奏里的“留白”:为什么没歌词更让人心颤?

好多人奇怪,情怨的伴奏比原版还火,短视频里多少翻唱用它的旋律配伤感画面,连广场舞大妈跳慢四都爱用这段——到底它藏着什么“魔力”?

说白了,是刘欢给听众留了“缝隙”。原版歌词里“聚散苦匆匆,此恨无穷”“情意深深,终成空”,把情绪说得明明白白,反倒让人少了想象空间。可伴奏抽掉了歌词,就像把一幅画的色彩剥去,只留下线条和留白——钢琴是画里的工笔,勾勒出思念的轮廓;大提琴是晕染开的墨色,藏着那些“不敢说、不能说、说了也没用”的委屈。

有次音乐节目里,刘欢聊起这首歌:“人心里最痛的事,往往不是嚎啕大哭,是你以为早过去了,某个雨天的下午突然又听见一段旋律,所有的墙一下子就塌了。”他没说破的“塌了”,恰好在伴奏里实现了——没有歌词引导,听者会把自己的故事填进去:失恋的人听出“我还放不下”,远行的人听出“家在哪里”,连加班的打工人都能听出“生活真不容易”,那段旋律替所有人把没说的话说了出来。

从“江湖气”到“烟火气”:刘欢的伴奏里,藏着他半生的通透

刘欢的歌,总有种“大巧不工”的劲儿。早年唱亚洲雄风,嗓音像青铜编钟,沉甸甸地砸在地上;后来唱从头再来,又有了市井的烟火气,像街边摊大爷的沙哑嗓音。而情怨的伴奏,恰是他在这两种气质里找的平衡——既有江湖的苍凉,又有生活的温度。

你听那弦乐的推进,不像交响乐那样刻意宏大,倒像三五个老友在胡同口拉琴,弓子一推,就是几十年的交情;钢琴的指尖触键,不追求技巧炫技,每个音都像落在心里的“嗒”一声,轻,却记得住。这些年总有人说“刘欢的歌太苦”,可细品你会发现:他的苦里藏着暖——伴奏从低到高的起伏,像告诉听者:“难处总会过去的,就像这旋律,转个弯就亮了。”

如今再找情怨的伴奏,网易云评论区里有人留言:“失恋那三年,每天循环这段,像个无声的朋友抱着我。”刘欢大概没想到,他没填词的旋律,反而成了无数人的“情绪解药”。说到底,真正的好音乐从不是“唱给别人听”,而是“让人听见自己”,而情怨的伴奏,就是最会“倾听”的那段旋律——它不说教,不讨好,只是安静地立在那里,等你把自己的故事,讲给它听。