提起刘欢,大多数人脑海里浮现的,可能首先是好汉歌里那个高亢入云的声音,是千万次的问中那份深沉的执拗,抑或是春晚舞台上那个略显谢顶却依旧儒雅的音乐才子。在流量当道、快餐文化盛行的娱乐圈,刘欢似乎是一个“异类”——他不炒作、不卖人设、鲜上综艺,多年来始终专注于自己的音乐阵地,像个默默耕耘的老农,只问耕耘,不问收获。那么,这样一位“殿堂级”的音乐大师,如果突然以“嘉宾”的身份走进大众综艺,会是怎样一番景象?他究竟是会被综艺的洪流裹挟,去追求短暂的“流量”狂欢,还是能像一块投入湖面的美玉,激起层层涟漪,真正留下有价值的“留量”?

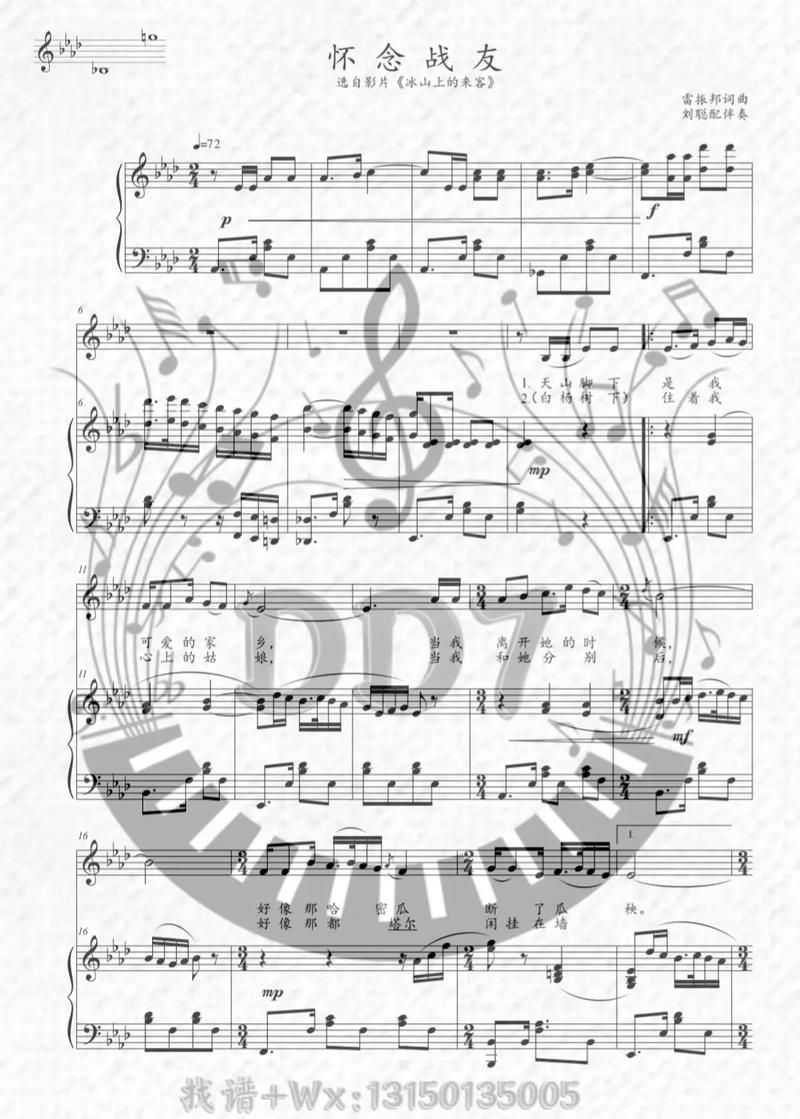

说起来,刘欢并非完全没有“触电”综艺的经验。早年间,他曾担任中国好声音的导师,凭借其深厚的音乐功底、独到的艺术见解,以及偶尔流露的“老顽童”般的幽默,给观众留下了深刻印象。他点评选手时,从不吝啬赞美,但也一针见血,指问题直击要害,没有那么多弯弯绕绕。那种对音乐的纯粹热爱和对后辈的真诚提携,在当时略显浮夸的选秀环境中,显得尤为珍贵。可以说,刘欢出现在音乐类综艺中,是“降维打击”,是“专业对口”,他的出现,本身就是一种品质的保证。

但如果刘欢当嘉宾的,并非音乐竞技类节目,而是时下流行的真人秀、访谈类综艺呢?这或许更能引发人们的想象。毕竟,这类节目更考验嘉宾的个性、情商以及“综艺感”。很多人可能会问:刘欢老师,他的“综艺感”能行吗?

这里或许我们需要重新审视“综艺感”这三个字。在很多人看来,综艺感等于“搞笑”、等于“出位”、等于“制造话题”。但刘欢的“综艺感”,或许不在于此。你想想,当一群年轻嘉宾在游戏中争得面红耳赤时,刘欢或许会坐在一旁,用他那略带沙哑的嗓音,不紧不慢地说一句:“哎,年轻人,莫急,莫急,慢慢来,这个事情啊,急不得。” 这句话,可能不会引爆笑点,但那种从容和通透,本身就是一种力量。

再或者,当节目组设置一些“情感陷阱”或“伦理难题”时,刘欢或许能凭借他的人生阅历和对人性的深刻理解,说出几句四两拨千斤的话,让原本剑拔弩张的场面瞬间化解,让陷入迷茫的年轻人茅塞顿开。他的“梗”,可能不是刻意抖出来的包袱,而是不经意间流露出的智慧和生活情趣。比如,他会不会在聊天时,突然聊起自己当年为了写歌,连续几天几夜泡在琴房里的糗事?或者分享一些养娃心得,展现一个“老父亲”的温情一面?这种基于真实经历和真性情的流露,难道不比那些刻意设计的“剧本”更动人吗?

更深一层想,刘欢这样的艺术家出现在综艺中,其“留量”的价值,远大于“流量”。他不需要靠博出位来换取关注,他的名字就是一块金字招牌。他能给节目带来的,是格调的提升,是内涵的注入,是一种“慢下来”的氛围。在当下这个节奏飞快、信息爆炸的时代,观众其实并不缺少娱乐,而是缺少能够沉下心来品味的内容。刘欢的出现,就像一股清流,能让喧嚣的综艺现场多一份沉淀,让观众在欢笑之余,能感受到一丝对艺术的敬畏和对生活的思考。

我们常说,一个优秀的嘉宾,能够点亮一档节目。而刘欢这样的嘉宾,他或许不会成为那个最“抢镜”的,但他极有可能成为那个“定海神针”般的存在。他的存在,会让节目组绞尽脑汁搞“剧本”变得多余,会让那些靠耍小聪明、博眼球的嘉宾相形见绌。他会用行动告诉所有人:真正的魅力,从来不是靠炒作和包装,而是源于内在的积淀和真诚的品格。

当然,我们也理解刘欢对于综艺节目的审慎。毕竟,时间对于他来说太宝贵了,他要创作,要教学,要陪伴家人。如果他真的决定再次以“嘉宾”身份出现在大众视野,我们期待看到的,不是那个被“综艺化”的刘欢,而是那个更真实、更鲜活、更接地气的刘欢。他会和我们聊聊音乐,也会聊聊生活;会展现他的专业,也会流露他的“凡人”一面。

说到底,刘欢当嘉宾,我们去“流量”还是“留量”?这个问题或许答案已经不言而喻。对于真正有价值的艺术和人格魅力而言,“流量”只是过眼云烟,而“留量”却能穿越时光,在人们心中留下难以磨灭的印记。我们期待着刘欢老师的下一次“亮相”,无关流量,只为那份久违的真诚与深刻。毕竟,在这个浮躁的圈子里,能像刘欢这样“端着”艺术,却又“放下”身段与大众交流的人,实在是太少了。