凌晨三点的写字楼里,最后一个关机的姑娘,耳机里还在循环那句“我的 love 给你,我的 soul 给你”;搬家的旧纸箱深处,一张褪色的CD,封面是刘扬着下巴的侧脸,旁边歪歪扭扭写着“给爸妈,想家的时候就听听”;短视频平台的评论区,总有人问“有没有无损音质?我儿子出生那天,就放这首歌当背景音”……

这就是心愿。一首没有官方MV、很少上综艺、连下载链接都“难产”的歌,却在刘欢的演唱版里,成了刻在一代人DNA里的声音。30年过去,为什么我们还在找它?刘欢又为什么从不急着把它“推”到我们面前?

1993年,刘欢在录音室里哭了一鼻子

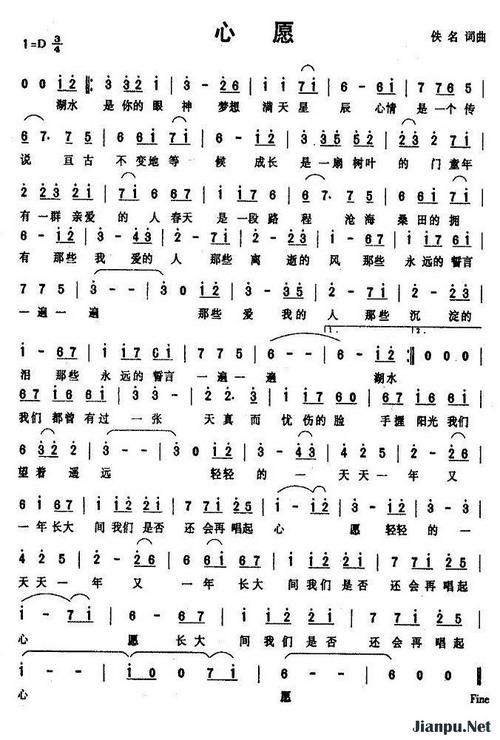

很多人以为心愿是刘欢的“原创”,其实它的词曲来自另一位音乐人——李小兵。1993年,电视剧北京人在纽约热播,导演郑晓龙找来刘欢配乐,希望有一首歌能唱出“出国潮里的乡愁与坚守”。

李小兵写的demo很简单,钢琴几个小节,人声轻声哼着“我的爱如此虔诚,我的梦不会醒”。可刘欢拿到谱子时,愣了半天:“这歌太‘轻’了,得让它‘重’起来——不是用力气的重,是心里的重。”

后来大家才知道,“重”在刘欢的嗓子眼里卡了三天。那天他在录音棚里反复唱“不管路有多远,不管时间有多长”,唱到“给你的爱永远都在心上”时,突然红了眼眶。当时正逢他在美国留学,看着屏幕里的“纽约街景”,想起自己背着吉他闯北京的日子,想起北京胡同里母亲喊他回家吃饭的声音。“这哪是唱给别人听的?是唱给自己心里那个‘拧巴’的小伙子。”

于是有了现在听到的版本:前奏的钢琴像深夜的敲门声,刘欢的声音像闷雷,从遥远的地方滚过来,每句尾音都带着咬碎了的温柔。编曲里没有炫技的转音,只有弦乐慢慢铺开,像给歌词裹上一层厚厚的棉被——那种“我知道你难,但我会陪你熬”的感觉,一下子就撞进了听心里。

从“留学生之歌”到“国民手机铃声”,它为什么“难”却不“死”?

心愿火的时候,没有短视频,没有音乐排行榜,甚至没有彩铃业务。它靠的是“口口相传”:北京的大学生,用Walkman录了磁带,寄到国外的同学手里;广州的打工妹,在工厂流水线干活时,偷偷哼那句“我的 love 给你”;就连北京人在纽约里的王启明,在异国他乡失意时,酒吧里也总飘着这首歌的旋律。

后来有人说:“心愿没有‘爆点’,却全是‘痛点’。”它唱的不是轰轰烈烈的爱情,是“你走后,我把你喜欢的歌刻进CD,每天听”的执念;它唱的不是“一定要成功”,是“就算摔得头破血流,我记得你来时的路”的坚韧。就像刘欢在采访里说的:“歌该长什么样?不用我说,听的人心里有杆秤。”

这杆秤,量出了时代的情绪。90年代,它是“走向世界”的迷茫与勇气;00年代,它是“背井离乡”的思念与不甘;10年代,它是“生活虽难,但要笑着过”的和解;到了现在,它成了“你走了,但爱从未离开”的怀念。

前阵子,某音乐平台做过一个统计:搜索心愿的用户里,25-45岁的占比超70%,关键词大多是“毕业”“搬家”“亲人离世”“纪念日”。有人评论:“下载这首歌,不是为了听,是为了找个‘树洞’,把说不出口的话,唱给它听。”

刘欢为什么从不急着“公开下载链接”?

这些年,总有粉丝催刘欢:“老师,心愿的数字专辑啥时候上线啊?”刘欢总是笑笑:“急什么?好酒要放放。”

他心里门儿清。他见过太多歌火了“一阵子”就冷了,也见过有些歌“不温不火”,却能在几十年后,被人突然从记忆里翻出来。“心愿不是‘商品’,是‘老朋友’。你见过谁给老朋友定‘保质期’的?”

更重要的,是他怕“太方便”稀释了歌的重量。早些年,有个00后粉丝告诉他:“老师,我都是从短视频里剪的心愿,没听过全曲。”他皱了皱眉:“如果只能听到30秒,那就少了‘愿得一人心,白首不相离’的笃定;如果只听高潮,就少了‘不管岁月如何变迁’的回望。”

所以他不着急上平台,也不着急做宣传。他说:“就让想找它的人,慢慢翻吧。可能在旧书摊里翻到张CD,可能在长辈的手机里听到段录音,可能是在某个深夜加班的耳机里——这样的相遇,才更有温度,不是吗?”

现在,找到它其实很简单

当然,如果你真的想把心愿“收藏”起来,也不必费劲。在正规音乐平台搜索“刘欢 心愿”,就能找到当年的录音室版本。音质不如后来修版那么“完美”,甚至能听到录音棚外的脚步声,可正是这些“不完美”,让它更像“活过”的歌。

其实我们找的从来不是“下载链接”,是找个理由,相信“爱不会消失”。就像刘欢在歌里唱的:“我的心愿,岁月能见证,你的梦,我会用心听。”

如果你此刻正在听它,不妨轻轻跟着哼一句——或许,这就是刘欢最想看到的“下载”:把歌下载心里,把爱刻进时光里。