记得2019年歌手总决赛的舞台,灯光暗下来,熟悉的钢琴前奏轻轻漫过全场——那是怀念战友的伴奏。当刘欢开口唱“天山是我温暖的家”,背光灯勾勒出他微驼的脊背,台下的观众跟着轻轻和,有人悄悄抹眼泪。那之后,总有人问:“为什么一曲怀念战友,能让从不轻易流露情绪的刘欢红了眼眶?”

说起来,这首歌对刘欢而言,从不是“节目里的一首歌”。他曾在后台聊起,第一次听怀念战友是小时候跟着父亲听老唱片,男高音歌唱家贾世骏的版本,父亲说:“这首歌啊,唱的是边防战士的心,每一个音符都沾着风沙的味道。”那时他还不懂,为什么父亲唱到“当我永别了战友的时候”会忽然沉默,直到后来自己站上舞台,遇见无数次怀念战友的伴奏,才慢慢品出那种藏在旋律里的重量。

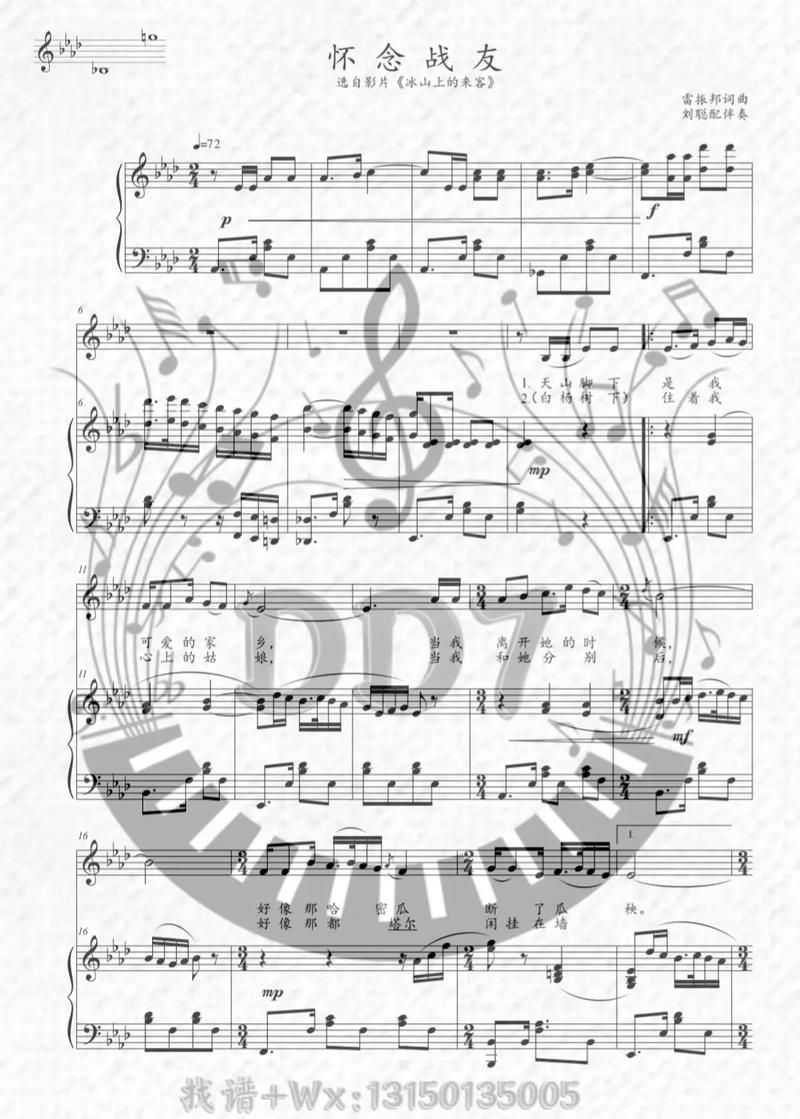

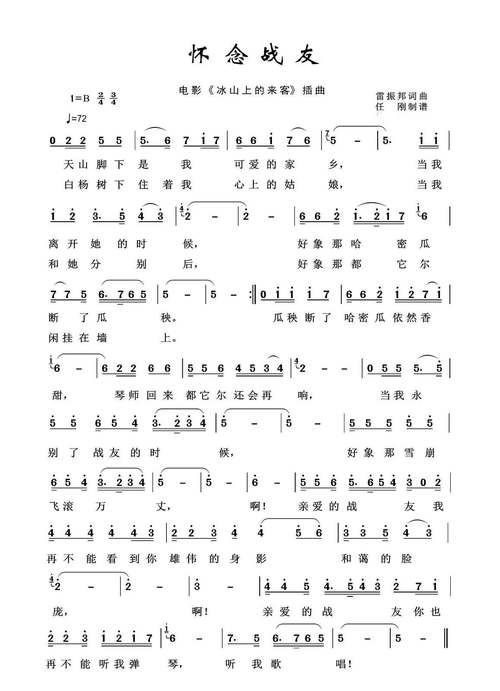

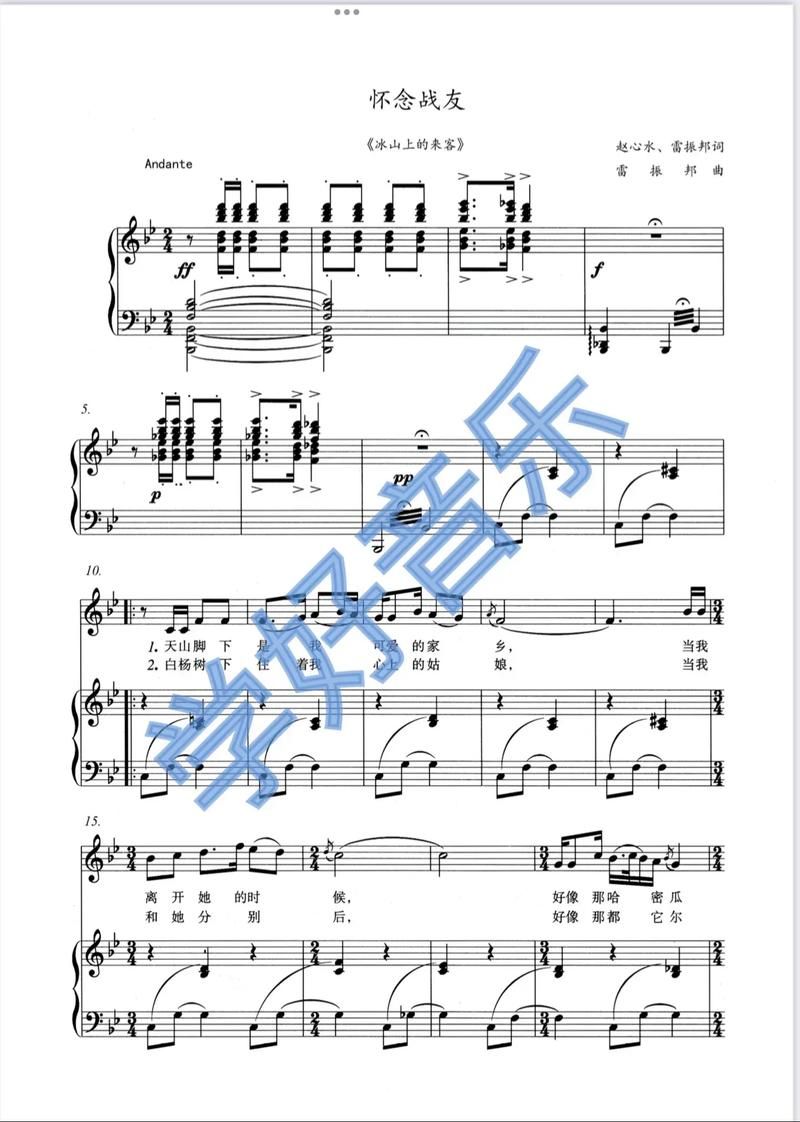

怀念战友的诞生,本就带着历史的体温。1963年,电影冰山上的来客上映,作曲家雷振邦和词作者赵心水一起,把边防战士对战友的思念、对祖国的忠诚,揉进了新疆塔吉克族的民歌里。原版里那句“啊,亲爱的战友,我再不能看到你雄伟的身影和蔼的脸庞”,唱哭了一代又一代人。而刘欢的版本,从来不是简单的“翻唱”。他有次排练时跟乐队说:“别把伴奏弹得太满,留点呼吸的空间,像是在跟老战友说话。”于是你听他的演唱,开头像低声的诉说,到副歌时声音才扬起来,却不是嘶吼,是那种压在喉咙里的哽咽,像无数回忆涌到嘴边,又被轻轻咽下,只留一丝颤抖的尾音。

很多人说,“一听怀念战友的伴奏,眼泪就自己下来了”。这大概是因为,那旋律里藏着太多人的“共同记忆”。70后的父母辈,可能在收音机里听过这首歌,跟着哼唱时会想起年轻时的朋友、一起奋斗过的同事;80后、90后,是在电影、晚会里认识这首歌,刘欢的演唱像一根线,把那个没有短视频、没有KTV的年代,和现在的生活悄悄连起来;00后或许没经历过那个年代,却会在某个深夜听到这首歌时,忽然懂了“怀念”不是伤感,是一种“你从未走远”的温暖。就像微博上有个评论:“爷爷说,他年轻时和战友一起听这首歌,现在我和爷爷一起听,伴奏响起的瞬间,我们好像隔着手握住了手。”

刘欢曾不止一次说:“真正的经典从不是博物馆里的展品,它活在每一次被唱起、被记住的瞬间。”所以当他站在舞台上,闭着眼睛跟着怀念战友的伴奏轻轻摇晃时,他唱的或许从来不是某个具体的“战友”,而是我们每个人生命中那些逝去的时光、并肩的人,是心底那份“从未忘记”的牵挂。你看,伴奏里的每一个休止符,都在替我们说那句:“嘿,还好吗?我一直在。”

这大概就是怀念战友伴奏最动人的地方——它不需要华丽的编曲,不需要炫技的演唱,只用最朴素的旋律,就能让不同年龄、不同经历的人,在同一刻红了眼眶。毕竟,谁心里没有几首“一响起来就想起谁”的歌呢?而刘欢的眼泪,不过是替我们所有人,说了一句:“我一直记得。”