提起刘欢,脑子里冒出来的总是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里温柔的吟唱,是中国好声音舞台上那个戴着帽子、略带严肃却金句频出的“刘导师”。他在歌坛的地位毋庸置疑,可关于他的家庭生活,尤其是妻子徐翠翠的信息,却少得让人好奇——这个几乎不出现在聚光灯下的女人,和刘欢到底是什么关系?他们真的像传言那样,是相守几十年的夫妻吗?

一、从“同学”到“爱人”:他们的故事,藏在校园的梧桐树下

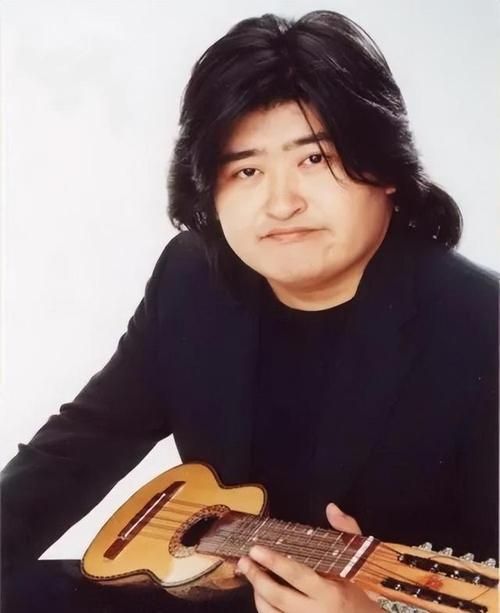

很多人不知道,刘欢和徐翠翠的爱情,其实始于1980年代的中央音乐学院。那时候的刘欢还是个刚从太原考来的愣头青,抱着吉他弹得一手好民谣,却因为性格憨厚,在陌生的城市里显得有些拘谨;徐翠翠则是班里的“学霸型美女”,不仅专业出色,还写得一手好字,带着北方姑娘的爽利和细腻。

两人的相识平淡却真实,是一次普通的合奏练习。刘欢负责吉他伴奏,徐翠翠吹长笛,因为节奏对不上,两人加班加点排练,一来二去竟慢慢熟悉了。“当时就觉得这姑娘不事张扬,但办事特别靠谱,有她在,再难的谱子都能顺下来。”后来刘欢在一次采访里回忆起这段校园时光,眼里还带着笑。

真正的感情升温,是在毕业前的那个冬天。刘欢写了一首少年壮志不言愁,刚谱完曲就跑到徐翠翠的琴房里弹给她听。窗外下着雪,琴房里的暖气烘得人脸颊微红,徐翠翠听着他略带嘶哑却充满力量的嗓音,突然说:“这首歌,以后我每个冬天都想听。”就是这句简单的话,让刘欢认定了这个愿意陪他“听一辈子冬天”的人。

二、30年“零绯闻”:他们把爱情过成了娱乐圈的“反面教材”

1988年,刘欢和徐翠翠在亲友的祝福下结婚了。那时候的刘欢还没完全成名,婚宴办得简单,甚至没请多少媒体,只有几个要好的同学和老师。徐翠翠穿一身素色的旗袍,没戴钻戒,只别了一朵小小的白花,却笑着说:“有他在身边,比什么都重要。”

结婚后,徐翠翠成了刘欢的“隐形铠甲”。上世纪90年代,刘欢的事业迎来高峰,千万次的问火遍大江南北,他频繁参加各种演出和节目录制,常常忙得脚不沾地。有记者问他:“嫂子会不会因为你没时间陪她生气?”刘欢当时就急了:“我媳妇儿比我懂事儿!她总说‘你在外面好好唱歌,家里有我’,我能安心闯,全靠她托底。”

这份“托底”不是说说而已。2000年,刘欢因为过度劳累导致身体出现问题,在医院住了半个月。那段时间徐翠翠几乎没离开过医院,白天陪着他聊天、读诗,晚上就睡在医院的折叠床上。刘欢后来在节目里提到这段,声音都哽了:“我打完吊针,睁开眼总能看见她在旁边眯着,我一动她就醒……那一刻觉得,再多的苦都值了。”

更难得的是,徐翠翠几乎从不在公开场合谈论刘欢。有次颁奖典礼的红毯上,记者突然问:“刘老师今天说您是他的‘神仙伴侣’,您怎么回应?”徐翠翠只是笑着低头摆弄衣角,说:“他啊,就会说好听的。其实我就是个普通人,买菜、做饭、等他回家,这才是日子。”

有人问过徐翠翠:“作为刘欢的妻子,会不会觉得‘委屈’自己了?”她回答:“爱情里哪有什么委屈?他给了我一个家,我给了他一个可以卸下所有防备的地方,这就够了。”

三、不被流量定义的爱情:他们活成了“老派”的模样

如今,娱乐圈的爱情似乎总和“炒作”“分手”“塌房”挂钩,刘欢和徐翠翠却像一股清流,把30多年的婚姻过成了“教材”。他们的社交账号里,很少晒亲密照,更多是刘欢给徐翠翠拍的花草、她做的家常菜;采访中也很少提及“恩爱”,却总能在细节里看到默契——刘欢说完一句话,徐翠翠会下意识地点头;徐翠翠提到喜欢的书,刘欢第二天就会买回来放在她床头。

这种“不秀”的爱情,反而让人觉得更真实。就像徐翠翠在一次访谈里说的:“现在的年轻人总觉得爱情要晒出来才证明是真的,可日子是过给自己的,不是给外人看的。他累了我给他端杯热茶,我爱吃他做的红烧肉,这些不需要告诉全世界。”

是啊,真正的爱情,从不需要靠流量来证明。刘欢有他的“舞台梦”,徐翠翠有她的“烟火气”,但他们始终站在彼此的世界里,一个负责发光,一个负责守护。就像少年壮志不言愁里唱的“金戈铁马,气吞万里如虎”,也像弯弯的月亮里唱的“岁月啊,你带不走那一串串熟悉的名字”,他们的爱情,藏在岁月的长河里,不喧嚣,却足够绵长。

所以回到最初的问题:刘欢和徐翠翠是夫妻吗?答案早已写在30年相濡以沫的日子里,写在刘欢那句“没有她,就没有今天的我”里,写在徐翠翠那句“他唱歌的样子,是我见过最帅的样子”里。或许,这才是娱乐圈最该有的爱情模样——不是聚光灯下的完美人设,而是平凡生活里的相互扶持;不是流量时代的炒作狂欢,而是细水长流的真心相伴。