1990年的春节联欢晚会,当刘欢站在舞台上,开口唱出“弯弯的月亮,弯弯的桥啊”时,全国有多少电视机前的观众,跟着旋律轻轻摇晃了身体?很少有人会注意到,在这首后来成为中国流行音乐史经典的歌里,真正撑起整首歌“骨架”的,其实是那个几乎从不“抢戏”的伴奏——它像一条温柔的河,托着刘欢那醇厚又带着叙事感的声音,慢慢流进了30年的时光里。

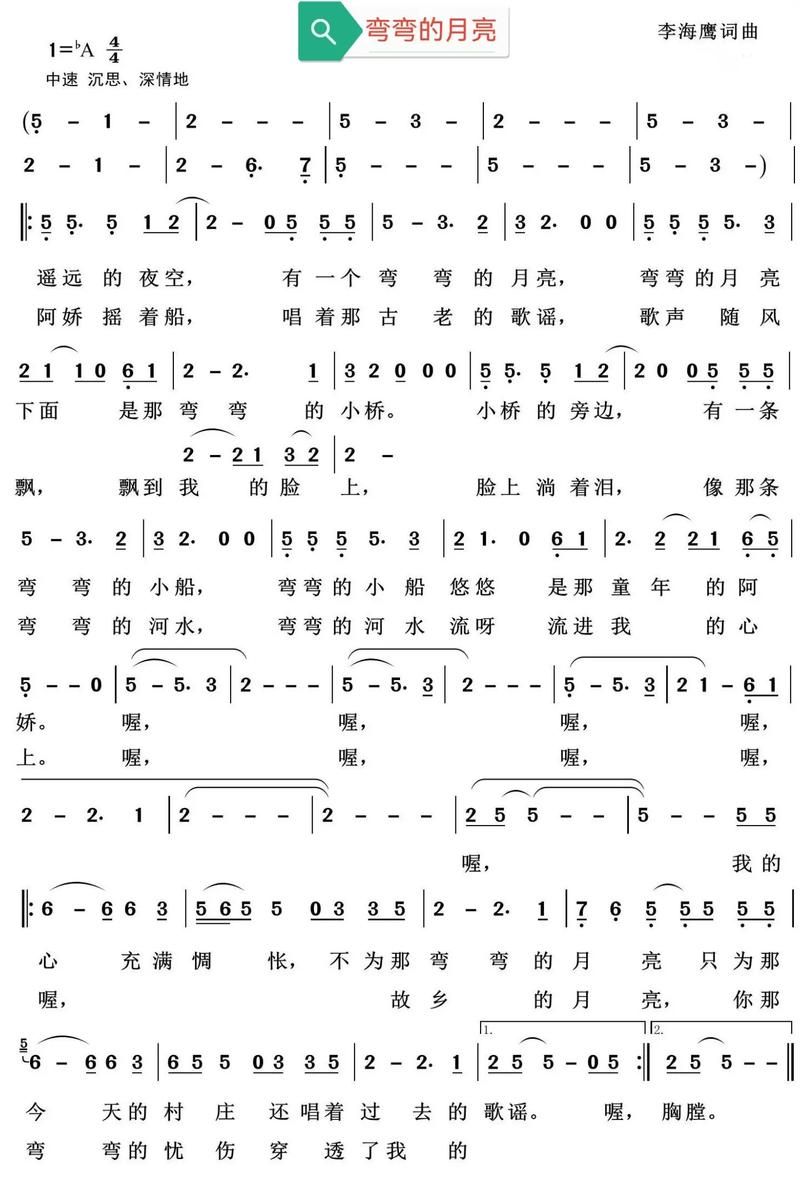

你有没有想过,为什么这么多年过去,我们一听弯弯的月亮的前奏,就能立刻被拉回90年代的夏夜?不是因为歌词有多直白,恰恰是那个用钢琴和弦乐搭起来的伴奏,藏着整个时代的“情绪密码”。当时的流行音乐制作,还没被电子音色和AI编曲占据,李海鹰老师在写这首歌时,压根没想着要用多么华丽的乐器炫技——他甚至可能就坐在珠江边的琴房里,手指落下时,第一个想到的是“月亮”该有的样子:清亮、温柔,带着点旧时光的朦胧感。

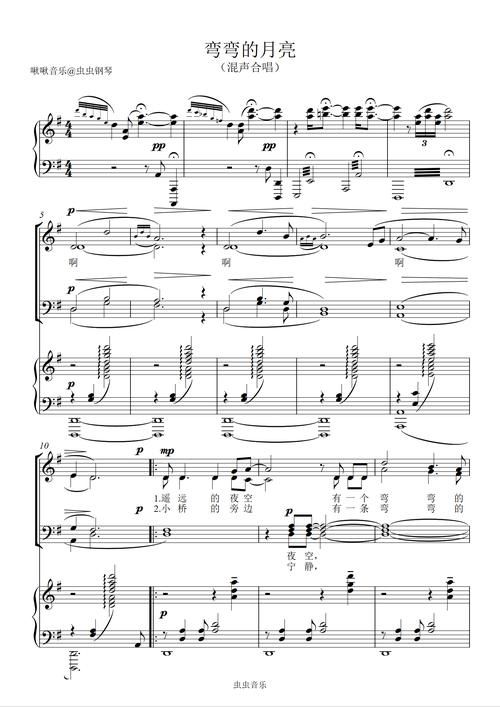

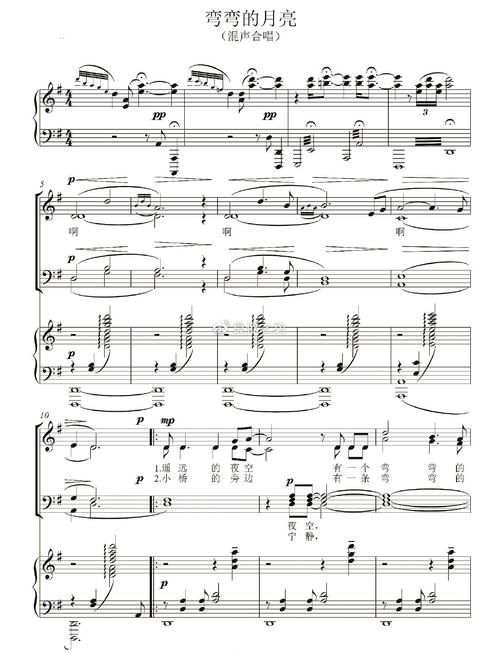

后来听制作人说,刘欢版本的伴奏,钢琴是“主角”,但从不独奏。主歌部分,钢琴几乎是单音旋律在走,像有人用手指轻轻划过水面,涟漪一圈一圈漾开,刚好配得上歌词“弯弯的月亮,小小的桥”那种不疾不徐的节奏。到了副歌“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”,弦乐才像晚风突然卷起柳絮,悄悄漫上来——不是猛烈的冲击,是那种“我知道你要说什么,所以我在等你”的默契。你仔细听,甚至能捕捉到弦乐里细微的揉弦声音,像琴师在拉奏时,手指不自觉地加重了力度,就像成年人说起故乡时,喉头那一声不易察觉的哽咽。

有人可能会说:“伴奏不就是背景音吗?听歌不就该听人声吗?” 但如果你听过没有伴奏的清唱版本,就知道这话有多错。刘欢的嗓音确实有穿透力,可弯弯的月亮的动人,从来不是“一个人在唱”,而是“声音和伴奏在对话”。比如那句“我的心充满惆怅”,伴奏在“惆怅”两个字上,钢琴会突然轻轻踉跄半拍,像脚踩在青苔上滑了一下,又立刻站稳——那种小心翼翼的脆弱感,比直接唱出“我好难过”更让人心疼。还有间奏里那段古筝,明明只拨了几个音,却像有人把月亮揉碎了洒在水面上,波光粼粼的样子全出来了。

这大概就是老一辈音乐人说的“编曲是衣服,但要合身”。现在的很多歌,伴奏恨不得把所有音色都塞进去,钢琴、电子鼓、合成器、采样,恨不得让听众眼花缭乱。可刘欢这版的伴奏,从头到尾干干净净,每个乐器都知道自己的位置:钢琴是月光,弦乐是水波,古筝是桥上的影子,它们谁都不抢谁的戏,合在一起,却刚好拼出了每个人心里的那轮“弯弯的月亮”。

更绝的是,这首歌的伴奏从没变过。30年里,无论刘欢在演唱会上唱多少遍,前奏一起,钢琴的那几个和弦落下来,全场就会跟着轻轻哼起来。有时候我在想,我们记住的哪只是弯弯的月亮?我们记住的,其实是那个用钢琴声陪伴我们长大的90年代——那时候没有短视频,没有碎片化听歌,我们守着一台收音机,等着一首歌从头到尾完整听完,连伴奏里一个呼吸声都不想错过。

现在的音乐技术越来越发达,AI能在五分钟内生成100种伴奏方案,可为什么我们再也写不出弯弯的月亮这样的伴奏了?大概是现在的音乐人,太想让听众“记住”自己,反而忘了让音乐“留白”;太想让伴奏“高级”,反而忘了让它像人的心跳——不用多说,轻轻一拍,就能和听众的心跳对上。

所以啊,下次再听弯弯的月亮,不妨闭上眼睛,只听伴奏。你会听到,30年前的月光,正通过钢琴的黑白键,慢慢照进你的心里。