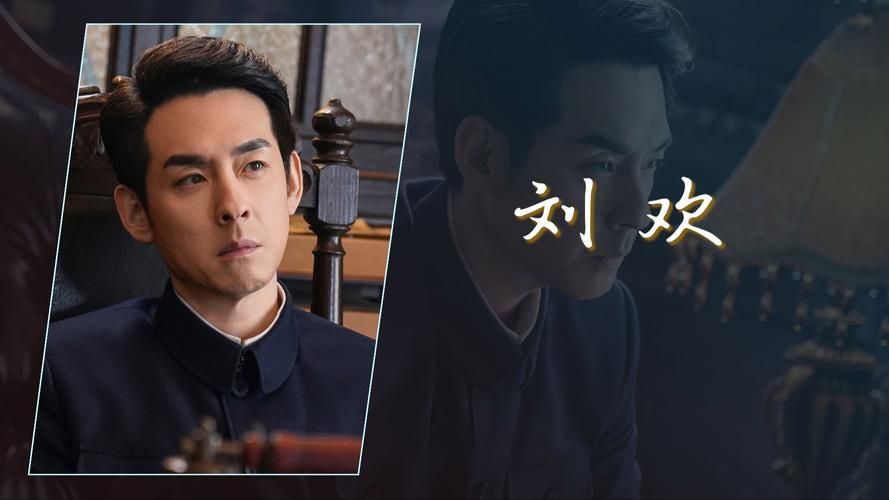

初秋的延边,朝鲜族特色的屋檐下还挂着未干的露水,延边大学音乐学院的礼堂里却早已挤得水泄不通。学生们提前两小时就来占座,手里攥着弯弯的月亮歌谱,小声讨论着“刘欢老师会不会唱好汉歌”。直到舞台侧的光暗下来,那个熟悉的声音带着笑意穿过话筒——“同学们好,今天咱们不聊‘豫剧唱腔’,聊聊你们脚下的这片土地。”

这大概是很多人没想到的场景:见惯了综艺里认真较劲的“导师刘欢”,见过红毯上沉稳儒雅的“歌唱家刘欢”,却在延边大学的讲台上,成了一个“爱唠嗑的邻家大叔”。

从“歌坛常青树”到“课堂老顽童”:他教学生“听土地的声音”

礼堂的舞台边缘,刘欢没按套路拿话筒,反而抱起了旁边学生放的吉他,随手拨了几个和弦。“咱们延边的音乐,甜里有辣,像你们的泡菜——”他指了指台下坐着的朝鲜族学生,“你们的长调里,藏着山风的呼吸;你们的农乐舞,鼓点里全是踩过的泥土。”这话一出,坐在第一排的舞蹈学院学生突然笑了,脸颊上飞起两团红晕。

这不是刘欢第一次走进大学。从中国人民大学教流行唱腔,到中央音乐学院带硕士,他早就习惯了讲台。但在延边,他的“课”不太一样:没有PPT,没有照本宣科,甚至没有固定主题。他让学生们轮流上台唱一段自己的“乡音”——有蒙古族呼麦,有朝鲜族阿里郎,还有东北二人转的小调。“你唱这句时,是不是想起奶奶在院里晾衣服的样子?”他对一个唱朝鲜族民谣的女生说,“音乐不是技巧,是你心里装的东西。”

后台遇到几个学生,他们还在讨论刘欢刚才即兴哼的一段旋律。“老师说,我们延边‘农乐舞’的鼓点节奏,和西方摇滚的4/4拍很像,只是我们的‘慢板’里,藏着朝鲜族人的生活哲学。”音乐学专业的金同学翻着笔记本,上面记着歪歪扭扭的字:“刘老师说:别总想着‘走得远’,先听懂脚下的‘调’。”

那次合作后,他记住了“延边泡菜的音符”

很多人不知道,刘欢和延边的缘分,早就从一场演出开始。五年前,他来延边参加一个少数民族音乐节,后台尝到了学生 homemade 的辣白菜。“辣,但回甘,像你们唱的歌。”当时一个朝鲜族乐队即兴表演了桔梗谣,他把旋律记在了手机备忘录里。“后来做专辑,那句‘哩啦哩啦嗦’的拖腔,就是从那天想起来的。”

这次来,他特意带了新编的故乡的云,但没用原版编曲,而是加入了伽倻琴的滑音。“你们听,这里像不像延边的江水流过石头?”排练时,他拉着延边大学艺术团的学生一遍遍改细节,“不用怕‘改’,音乐是活的,就像你们的延边,汉、朝、满……多少文化混在一起,才有了这股子特别的味儿。”

演出结束后,有个学生跑上去递了一张皱巴巴的纸条:“刘老师,我以后想教音乐,像您一样,让更多人听见我们延边的声音。”刘欢把纸条折好放进兜里,拍了拍学生的肩膀:“那你得先把自己的根扎深了——知道土地是什么味,唱的歌才会有血有肉。”

当“中国声音”遇上“地方故事”:他比谁都清楚“传承”二字有多重

这几年,刘欢少出现在综艺里,反而常往各地的民族地区跑。贵州的侗族大歌、云南的壮族山歌、青海的“花儿”……他说自己是在“补课”。“以前觉得‘中国风’就是加个笛子、古筝,现在才明白,真正的‘根’,在这些‘老调调’里。”

在延边大学的座谈会上,他聊起一个细节:“上次去云南,一个苗族小伙子用芦笙吹沧海一声笑,我听得眼泪掉下来——你以为他是‘改编’?不,他把对大山的爱,全吹进了管子里。”看着台下的年轻面孔,他话锋一转:“你们这代人,听惯了K-pop、R&B,但别丢了祖先留下的‘宝贝’。不是让你穿民族服、唱老歌,是你得知道,你的歌里,从哪来。”

有个学生举手:“老师,有人说‘民族音乐过时了’,您怎么看?”刘欢笑了,露出标志性的小虎牙:“过时?你去听听李荣浩的老街,里面不也有江南小调的影子?好的音乐,永远有‘地方的魂’。就像你们的延边,泡菜能卖到全世界,靠的不是‘跟风’,是‘你们家的秘方’。”

离开时,夕阳正照在延边大学的朝鲜族语言研究所上,金色的光把“汉朝双语”的牌子照得发亮。学生们还在礼堂门口讨论着刚才的旋律,有人唱起了刘欢改编的家乡,伽倻琴的伴奏混着笑声,飘得很远。

刘欢坐在车里,摇下车窗,对着送行的学生们挥手。手机突然响了,是金同学发来的消息:“老师,我们明天开始学自己写歌,用‘延边的调’,写‘我们的故事’。”

刘欢回了句:“好,我等着听。”

车开动了,后视镜里,那些年轻的脸庞越来越小,但歌声好像还在耳边——那不是舞台上的“完美表演”,是带着泥土味、泡菜香、青春气的,最动人的“中国声音”。

或许,这就是他专程奔赴延边的答案:告诉年轻人,所谓“传承”,从不是守着过去,而是知道“我从哪来”,才敢往“更远”的地方去。