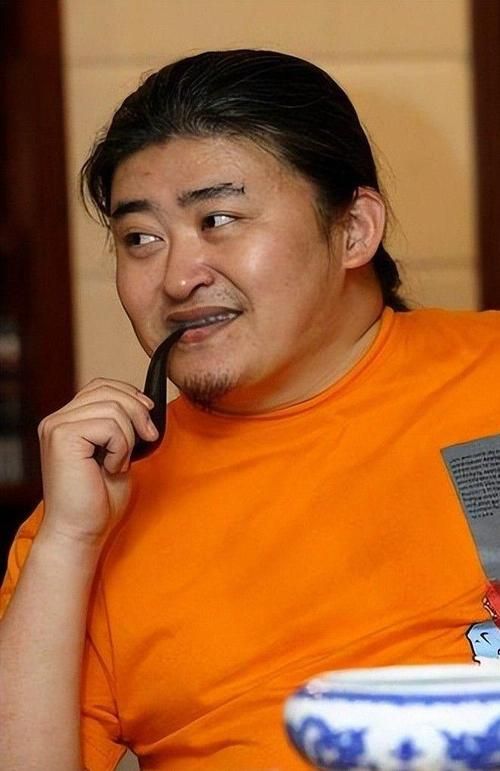

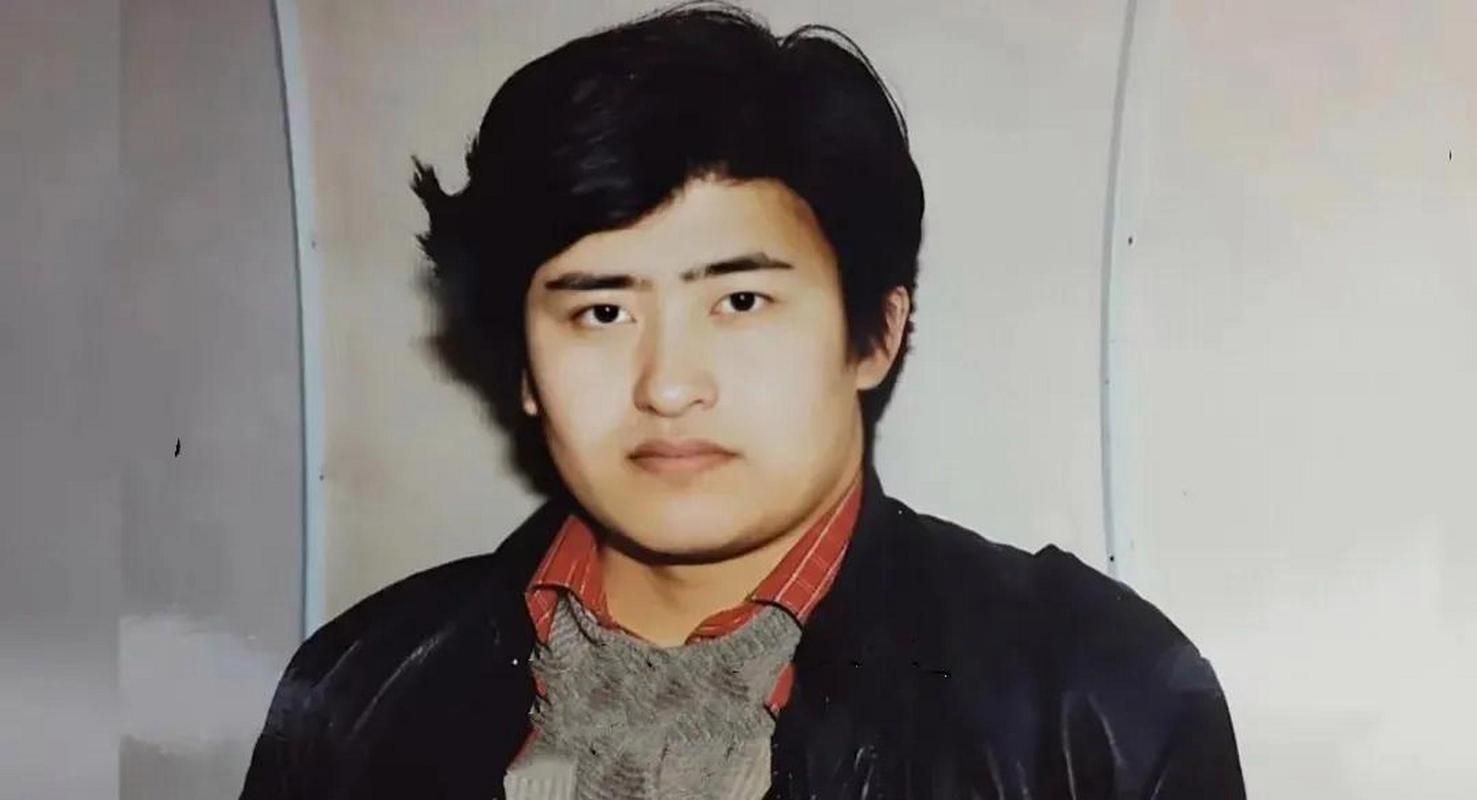

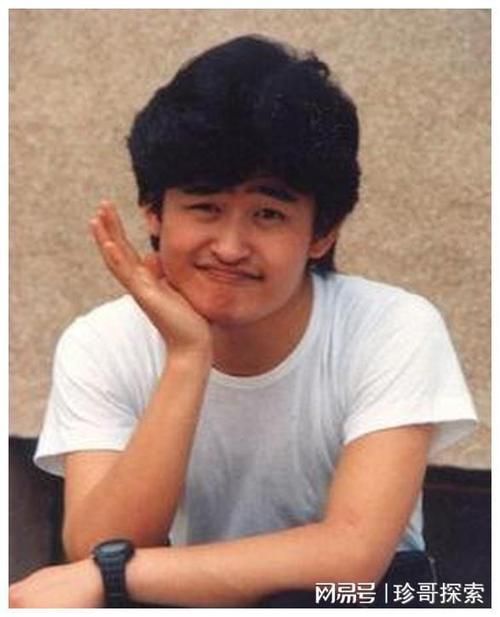

1987年的除夕夜,当央视春晚的镜头扫过那个穿着深色夹克、头发微卷的年轻人时,恐怕没人想到,这个看似“非主流”的歌手,会成为接下来五年里春晚舞台上“最固定的面孔”之一。彼时的刘欢,29岁,刚刚在北京对外经贸大学任教两年,还带着点书生的腼腆,可当他开口唱响船工号子——“穿恶浪哟,迎风雨”——那股从胸腔里迸发出的力量,瞬间炸开了电视机前无数家庭的除夕夜。这不是一场完美的表演,却像一粒种子,让记住了这个“唱功了得”的年轻人。

第一次亮相:“怪人”刘欢凭什么拿下春晚门票?

很多年后,刘欢在采访里提到1987年的春晚,还是会笑:“那时候哪想那么多,就是觉得这首歌该这么唱。”可船工号子的“这么唱”,在当时却是个“冒险”。没有华丽的编曲,没有炫目的造型,刘欢就站在舞台中央,脖子上青筋微凸,用近乎嘶吼的方式还原了川江号子的粗粝感。导演组最初其实犹豫:这个形象“不符合春晚的喜庆”,声音“太有个性”会不会让观众不适应?

但打动导演的,恰恰是这份“不适应”。彼时的春晚,正处在从“晚会型”向“综艺型”过渡的阶段,观众已经看腻了“甜歌漫舞”,渴望点不一样的声音。刘欢带着美国回来的音乐理论功底,把中国的民间音乐唱出了学院派的深度又不失力量,这种“学院派”与“民间感”的碰撞,让船工号子成了那届春晚的“意外惊喜”。收视率统计显示,那晚的“点歌环节”,船工号子的询问量高居前三,一个“听不懂词但觉得过瘾”的新星,就此闯进了大众视野。

连续五年霸屏:从“新人”到“春晚钉子户”的进阶之路

如果1987年的春晚是“试水”,那1988年的少年壮志不言愁则是刘欢的“封神之作”。这首歌是电视剧便衣警察的主题曲,刘欢的演唱里,藏着对剧中角色的共情,更藏着一代年轻人“在迷茫中坚守”的心气。“几度风雨走,几度春秋冬”,唱的不是警察的故事,是那个变革年代里,每个普通人的“不服输”。这首歌火了,火到大街小巷的录音机里都在循环,也火到刘欢成了1988年春晚的“压轴候选人”——没错,从第二年起,他不再是“新人”,而是春晚导演组“不敢请但又必须请”的“定心丸”。

接下来的1989年好人一生平安、1990年奉献、1991年弯弯的月亮,每一首都成了时代金曲,每一次春晚亮相都成了“年度期待”。有人说刘欢“运气好”,摊上了好剧、好歌,但很少有人看到背后的“较真”。1990年唱奉献时,他为了找到“恰到好处的感染力”,在排练室里反复练到嗓音沙哑,甚至和编曲争论“副歌部分要不要加假声”——最后他坚持用“真声顶上去”,说“假声飘了,就没那份真诚了”。这种对音乐的“轴”,让他连续五年没让春晚观众失望,也让“刘欢”和“春晚”深度绑定,成了那个年代“实力唱将”的代名词。

30岁的刘欢:比流量更“抗打”的,是时间里的沉淀

现在的娱乐圈总在讨论“顶流”“咖位”,可在30岁的刘欢身上,我们看到的却是另一种“顶流”——不是靠热搜和话题,而是靠一首首能扎进人心的歌。他那时候的身份很“矛盾”:既是大学老师,会在讲台上给学生讲“乐理的源头是生活”;又是“国民歌手”,走到哪里都会被认出“唱弯弯的月亮的那位”;可最让人佩服的,是他始终没被“春晚光环”捧晕。成名后,他拒绝了无数商演,却坚持给母校的学生开免费的音乐讲座;唱红了北京人在纽约的主题曲千万次地问,却把版权费捐给了希望工程。

有人说他“傻”,可刘欢在采访里却说:“唱歌这事儿,不是唱给自己听的,是唱给那些需要这首歌的人听的。”30岁的他,或许已经有了“国民歌手”的title,却始终保持着对音乐最本真的热爱——不讨好市场,不迎合潮流,只唱自己觉得“值得”的歌。这种“不功利”,恰恰是他能在春晚舞台上站稳五年,甚至几十年后还被记住的原因。

重看年轻时的刘欢:娱乐圈最该“抄作业”的,从来不是流量

现在的春晚,每年都有新生代歌手亮相,有人靠造型出圈,有人靠话题破圈,却少有人能像30岁的刘欢那样,用“作品”说话。细想一下,他连续五年登上春晚的底气是什么?是船工号子里对民间音乐的敬畏,是少年壮志不言愁里对时代的回应,是弯弯的月亮里对普通人的共情——这些“价值”,比任何华丽的包装都更“抗打”。

或许,娱乐圈真的该回到刘欢30岁时的状态:少点“流量焦虑”,多点“作品耐心”;别总想着“一夜爆红”,而该学着“用时间沉淀价值”。毕竟,观众的记性或许不好,但好歌,永远不会过时。就像30岁的刘欢,用五年春晚告诉我们:真正的“顶流”,从来不是昙花一现的热度,而是能穿过时间,让几十年后的人听到,依然会心头一颤的那份真诚。