若你翻开华语乐坛的"老歌本",刘欢和庾澄庆的名字几乎总出现在不同章节——一个站在古典与流行的交界处,用醇厚的嗓音唱尽时代沧桑;另一个游走在摇滚与流行的钢丝上,用灵动的节奏点燃舞台烟火。可偏偏这两个"画风迥异"的音乐人,却在时光里织出了一张不显山露水却足够坚韧的网。

同出道而不同路:1987年的两个"新人"

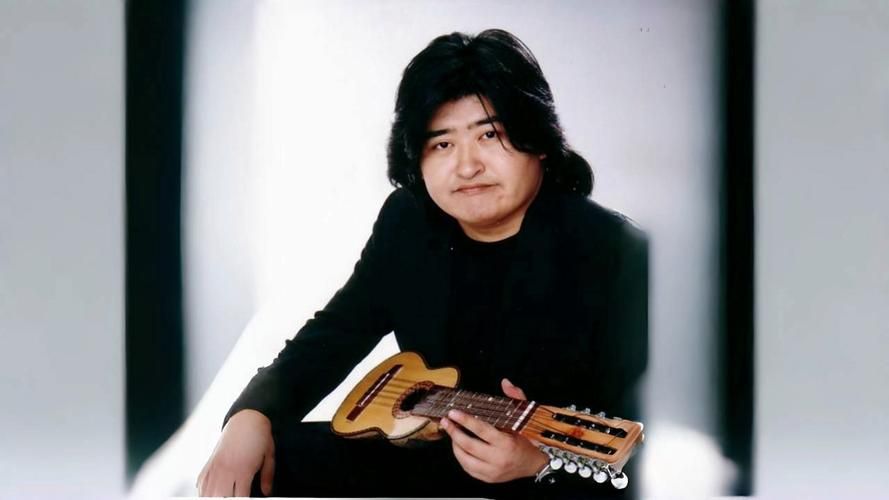

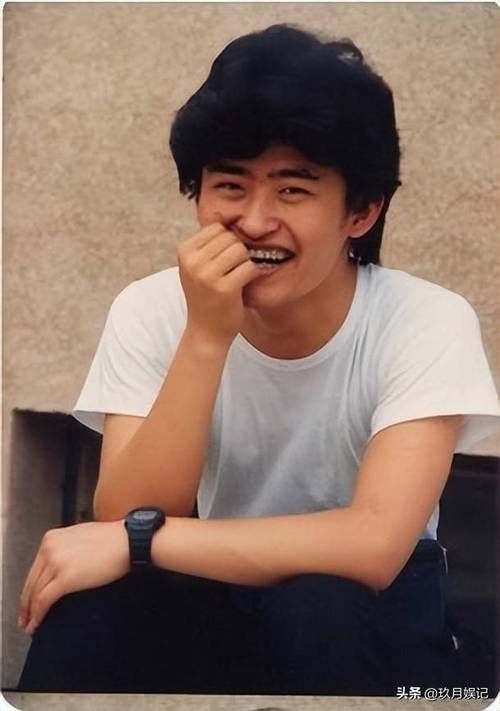

1987年,对华语乐坛来说是"神仙打架"的一年。25岁的刘欢,凭借便衣警察主题曲少年壮志不言愁一鸣惊人,他那带着学院派气息的浑厚嗓音,像一块投入湖面的巨石,瞬间打破了几十年来的民歌范式。同一年,20岁的庾澄庆刚刚从台湾辅仁大学大众传播系毕业,带着专辑新人里的 Come on Mary闯入歌坛,他用带着美式摇滚的张扬姿态,宣告了一个"音乐顽童"的诞生。

同年出道,却踏上了完全不同的赛道。刘欢成了"电视剧金曲制造机",从北京人在纽约的千万次的问到水浒传的好汉歌,他的声音总能精准戳中大众情绪,成了几代人心中的"时代嗓音";庾澄庆则在"流行+摇滚"的赛道上狂奔,让我一次爱个够情非得已一首歌就能成为全民狂欢的BGM,他更像一个"音乐探险家",从电子音乐到嘻哈,从偶像剧配乐到综艺节目,总能玩出新花样。

有人或许会问:这样的两个人,怎么会有交集?可偏偏,音乐的魅力就在于——风格是标签,但共鸣才是灵魂。

中国好声音:一次"不打不相识"的隔空对话

真正让两人走进大众视野的"关系图"的,是2012年的中国好声音。第一季里,刘欢和庾澄庆一个坐导师席,一个做主持人,看似是"工作伙伴",却暗藏着音乐理念的碰撞。

刘欢在选人时总说:"我选的不是技巧,是声音里的故事。"他选那英时说"这嗓音里有股不服输的劲儿",选吴莫愁时说"她的声音里有未来的不确定性";庾?澄庆则在舞台上跳来跳去,会对学员喊"放开唱!别怕出错!",也会在后台拍着吉他说"这个节奏我来给你改改"。

有次后台采访,庾澄庆聊起刘欢:"欢哥(对刘欢的昵称)看起来严肃,其实特爱琢磨。有次我唱新不了情,他悄悄过来听,结束后跟我说'那个转音可以再收着点,像喝了一口烈酒,得先含在嘴里,再慢慢咽下去'——你说这人,明明自己唱歌是'大碗喝酒',却听得这么细!"

而刘欢在综艺里很少夸人,却唯独对庾澄庆的"音乐灵活性"赞不绝口:"哈林庾澄庆,永远能在流行里藏点东西,你以为他在玩闹,其实他心里有数。这种'玩而认真',比刻意模仿难得多了。"

那时候的观众总爱问:"刘欢和庾澄庆,谁的音乐更厉害?"可节目里的一幕却给出了答案:有次学员唱完,刘欢鼓掌,庾澄庆笑着递给他一瓶水,刘欢顺手拍拍他的肩膀,两人相视一笑——没有胜负欲,只有对音乐最朴素的尊重。

"音乐是共同的故乡,风格只是地图上的坐标"

其实刘欢和庾澄庆的交集,远不止中国好声音。翻看他们的合作履历,不算密集,却足够"戳心":

2008年北京奥运会,刘欢在开幕式上演唱我和你,庾澄庆在广场晚会演唱Together Now,两个不同舞台上的歌声,却用音乐呼应了同一个"世界一家"的主题;2018年,庾?澄庆在歌手上翻唱刘欢的天地在我心,特意在编曲里加了段电子钢琴,他说:"欢哥的歌像老火汤,越煮越有味,我想试试加点'香料',让年轻人也能尝到这味儿。"

刘欢在采访里提到庾澄庆时曾说:"有人说我和哈林'不搭',可音乐这东西,哪有那么多'搭不搭'?他像一匹野马,我在山脚看云,看似在两个世界,可我们都踩着同一个土地,这片土地叫'对音乐的热爱'。"

庾澄庆更直接:"有人问我'和刘欢熟吗'?我笑,我和他都熟音乐啊!音乐是我俩的'接头暗号',不用天天见面,只要听到彼此的歌,就知道对方在说什么。"

两个"老顽童"的音乐哲学:不设限,才是对音乐最大的忠诚

如今的刘欢,虽然因为身体原因减少了公开活动,但依然会在家里研究古典音乐和电子音乐的融合;庾澄庆依然活跃在综艺舞台,51岁时还能在舞台上后空翻,依然会为新人编曲到凌晨。

他们身上有一个共同的特质:对音乐永远"不设限"。刘欢不会因为自己是"殿堂级歌手"就拒绝尝试电子音乐,庾澄庆也不会因为"流行天王"的标签就拒绝唱老歌。这种"不设限",让他们在各自的轨道上越走越远,却又在音乐的星空下彼此照耀。

就像有次音乐节,刘欢唱完凤凰于飞,庾?澄庆上台接话:"欢哥刚才那首歌,像喝了半辈子的老酒,越品越有味。下面我唱首情非得已,大家权当酒后吃串儿,放松点!"——一个深沉,一个跳脱,却把音乐变成了最自然的生活。

写在最后:关系不是"相似",而是"照亮"

刘欢和庾澄庆,一个如山,沉默却坚定;一个如风,自由却热烈。他们的"关系",从来不是刻意经营的"人设捆绑",而是音乐之旅中偶然相逢的"同路人"。

或许真正的关系,就该是这样:不必天天见面,不必风格相似,只要在音乐的世界里,彼此看见、彼此尊重、彼此照亮——就像两颗不同的星星,在不同的轨道上,却共同组成了夜空中最动人的风景。