1990年的广州夏天,空气里飘着木棉花的甜香,录音棚里却飘着争执。作曲家李海鹰盯着谱纸上“弯弯的月亮”五个字,手指在琴键上反复弹着那句旋律,眉头皱得像被揉过的谱纸。“这歌的调子,太岭南了,怕是全国人民都听不懂。”旁边的制作人叹气。

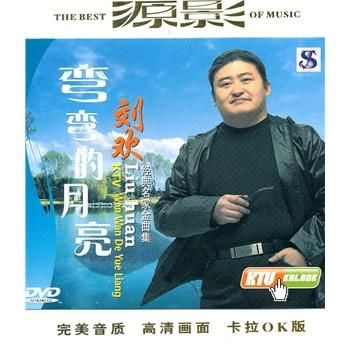

没人想到,三个月后,当刘欢的嗓音带着北京的醇厚飘进千家万户的录音机时,这首歌不仅成了全国人民的“青春BGM”,连那些用圆珠笔抄在乐谱本上的简谱,都成了学生党最珍贵的“音乐秘籍”。

可后来不知从哪天起,网上突然冒出个说法:“弯弯的月亮的简谱,是刘欢原创的。”这说法像颗小石子扔进回忆的湖,荡开了一圈圈涟漪——我们当年跟着简谱学弹琴时,弹错的每个音符,到底算不算“原创”的?

先搞清楚:简谱,到底是谁的“原创”?

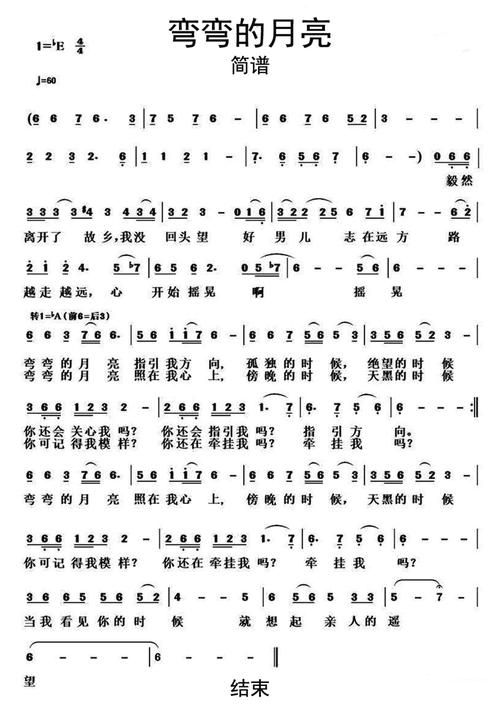

要聊这个,得先明白“简谱”是个啥玩意儿。它不是五线谱那种“专业选手专属”,而是19世纪末从日本传到中国的“大众音乐语言”,用1 2 3 5 6七个数字加符号记谱,谁都能看懂、能抄。说白了,简谱就像歌曲的“白话文翻译”,它本身不创作旋律,只是记录旋律的工具。

那弯弯的月亮的旋律,到底是谁写的?答案是作曲家李海鹰。1989年,他在广州军区政治部文工团写歌时,想起小时候在广东顺德的夏夜:爷爷摇着蒲扇,月光洒在珠江上,远处传来渔船的号子。他把这些碎片揉在一起,写出了“弯弯的月亮,小小的桥,弯弯的忧伤在流浪”——旋律里藏着岭南水乡的温润,又有对时光流逝的怅惘。

刘欢拿到这首歌时,正是1990年央视春晚的筹备期。他觉得原版的编曲“太柔”,加了自己擅长的北方民歌的咬字和胸腔共鸣,尤其是副歌那句“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”,声音里带着撕裂般的深情,一下子把歌曲从“地方小调”唱成了“时代强音”。可大家记住的是他的演唱,渐渐把“创作者”的光环也加到了他头上——连带着那纸被无数人抄过的简谱,都成了“刘欢原创”。

这就像你把唐诗翻译成白话文,没人会说“白话文是你原创的”吧?简谱不过是刘欢演唱版本的“记录者”,真正原创的,是李海鹰藏在音符里的乡愁,和他用声音点燃的那代人的共鸣。

但为什么,我们都“觉得”简谱是刘欢的?

这事儿得分两层看:一是刘欢的“国民度”,二是简谱的“个人记忆”。

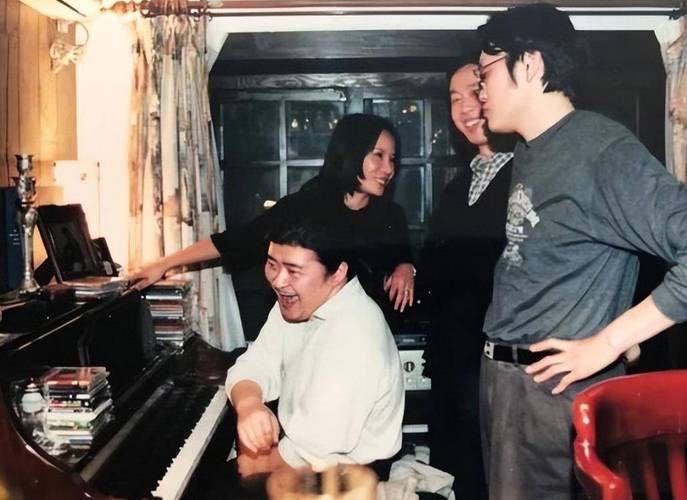

1990年,刘欢是什么身份?少年壮志不言愁唱红了大江南北,北京人在纽约还没播,但他已是“内地流行音乐第一嗓”。春晚舞台上,他一身黑西装,眼镜片后的眼睛闪着光,唱弯弯的月亮时,连呼吸都带着故事感。那代人对这首歌的记忆,几乎是和刘欢的脸绑定的——你提到“弯弯的月亮”,脑子里第一个冒出来的,就是他微微仰头、微微眯眼的模样。

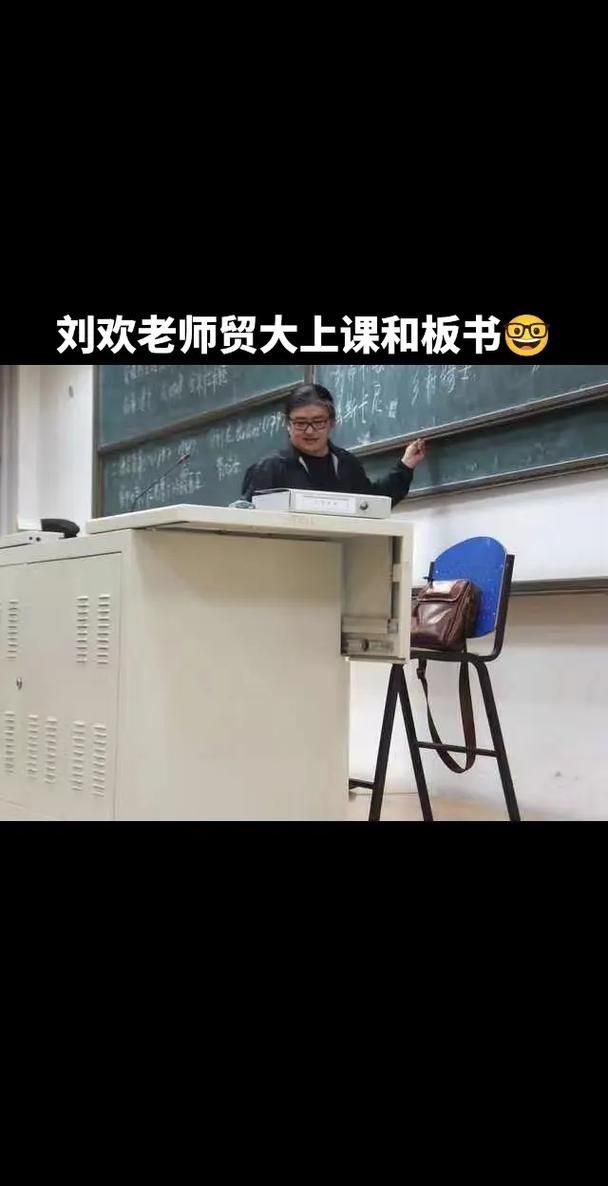

再说简谱。90年代,谁家没个抄着歌词和简谱的本子?学校音乐课上,老师会在黑板上写:“1=E 4/4,大家一起唱! ”然后我们拿着铅笔,在本子上歪歪扭扭地抄:“5 6 1 2 3 5 | 3 2 1 2 3 - |……”抄错了就用橡皮擦,擦脏了就撕掉重写。这本子可能被同桌借走,被妹妹涂改,甚至被夹在课本里忘了拿回家,可那上面的每个音符,都藏着“学会这首歌,就能在文艺汇演出风头”的小骄傲。

而这本子里最常见的简谱,就是弯弯的月亮。因为它的旋律不算太复杂,情感又浓,不像一无所有那么“生猛”,也不像甜蜜蜜那么甜腻,刚好是学生党能驾驭、又觉得“有气质”的歌。久而久之,“刘欢唱的弯弯的月亮”和“抄在本子上的简谱”,就变成了“绑定款”——你抄简谱时,脑子里想的或许不是李海鹰,而是“等下我要像刘欢那样唱”。

说白了,不是简谱属于刘欢,是我们对刘欢的熟悉,对这首歌的热爱,让简谱成了那个年代“青春的见证者”。就像老照片里的背景,虽然不是主角,却藏着最鲜活的故事。

比“原创”更重要的,是那弯“月亮”照过的岁月

这些年,总有人争论“谁原创了什么”,但弯弯的月亮的故事告诉我们:一首歌能活下来,靠的不是“原创”的标签,而是它能照进多少人的生活。

我老家有个叔叔,90年代在工厂上班,工资每月80块。他花了20块买了盘磁带,就是刘欢的弯弯的月亮。每天下班回家,他把录音机搬到阳台,用最大声放这首歌,边洗菜边跟着哼。他说:“那会儿累啊,可一听到‘弯弯的月亮’,就觉得心里头亮堂,好像能看到老家的小河,看到我妈在河边洗衣服。”

我有个学姐,00后,她不会弹琴,却能在手机上弹出弯弯的月亮的简谱。她说:“我奶奶总说,她那时候的音乐课,就是抄简谱,奶奶的本子上,这首歌抄了三遍,说每次抄都想起我爷爷。现在我抄,是想和奶奶一起‘听’那弯月亮。”

你看,简谱是什么?它是时间的胶囊,把爷爷的蒲扇、爸爸的录音机、你的手机屏幕,都装了进去。它记的不只是旋律,是“我们一起听过这首歌”的瞬间——是夏夜的蝉鸣,是教室的粉笔灰,是妈妈的唠叨,是初恋的红脸。

所以,那弯“月亮”的简谱,到底是不是刘欢“原创”的?或许根本不重要。重要的是,当你多年后在某个深夜听到这首歌,突然想起某个人的某句话,眼眶一热——那一刻,那纸简谱,就成了你青春的“独家版权”。

就像李海鹰说的:“我写歌时想的,不是‘原创’,而是‘能不能让人记住’。”刘欢唱的也不是“技巧”,是“能不能让人心里有感觉”。而那些抄在本子上的简谱,不过是普通人把“感觉”变成“声音”的笨办法——笨,却真心。

这大概就是音乐最动人的地方:它不属于某个人,属于每个被它照过的人。就像那弯月亮,它没说过一句话,却让千万个抬头的人,看到了同一片温柔。