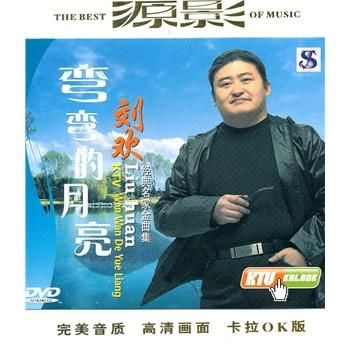

前些天刷到一条老视频,1993年刘欢在春晚唱弯弯的月亮,穿件黑色夹克,站在升降台上,没麦克风,声音却像潮水一样漫过演播厅。镜头扫过观众席,有人跟着轻和,有人低头抹眼泪。突然想起我第一次听这首歌,是高中的晚自习,同桌用旧MP3放,耳机里传来的不是原唱,而是刘欢带着粗粝颗粒感的嗓音,像在耳边讲一个老故事。

后来才知道,这首歌对中国人来说,早不是一首普通情歌。它是“弯弯的月亮,弯弯的桥”,是“小小的村子,远远的城”,是无数人对“家”的柔软念想。而刘欢的版本,之所以成了经典,从来不是因为他的高音多震撼,而是他把每句词都“酿”成了酒——主歌的“夜色那么好”是慢慢摇晃的杯子,副歌的“我的心儿呀”是忽然涌上喉咙的温热,连尾音拖长的“亮”,都像隔着月光看了故乡一眼。

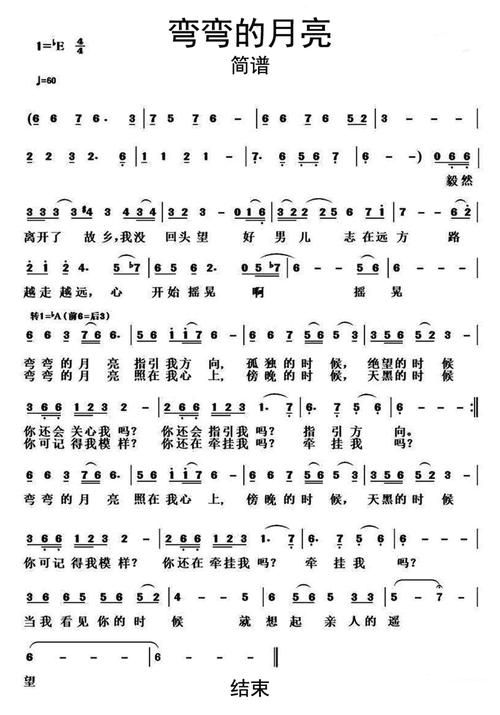

最近好多朋友私信我,问有没有刘欢弯弯的月亮的简谱教唱,说“想自己弹给自己听”。其实我一开始有点困惑,这首歌的旋律明明不复杂,为什么大家执着于“教唱”?直到看到留言里有人说:“不想学技巧,只是想跟着刘欢的调子,把心里的弯弯绕绕,唱出来。”

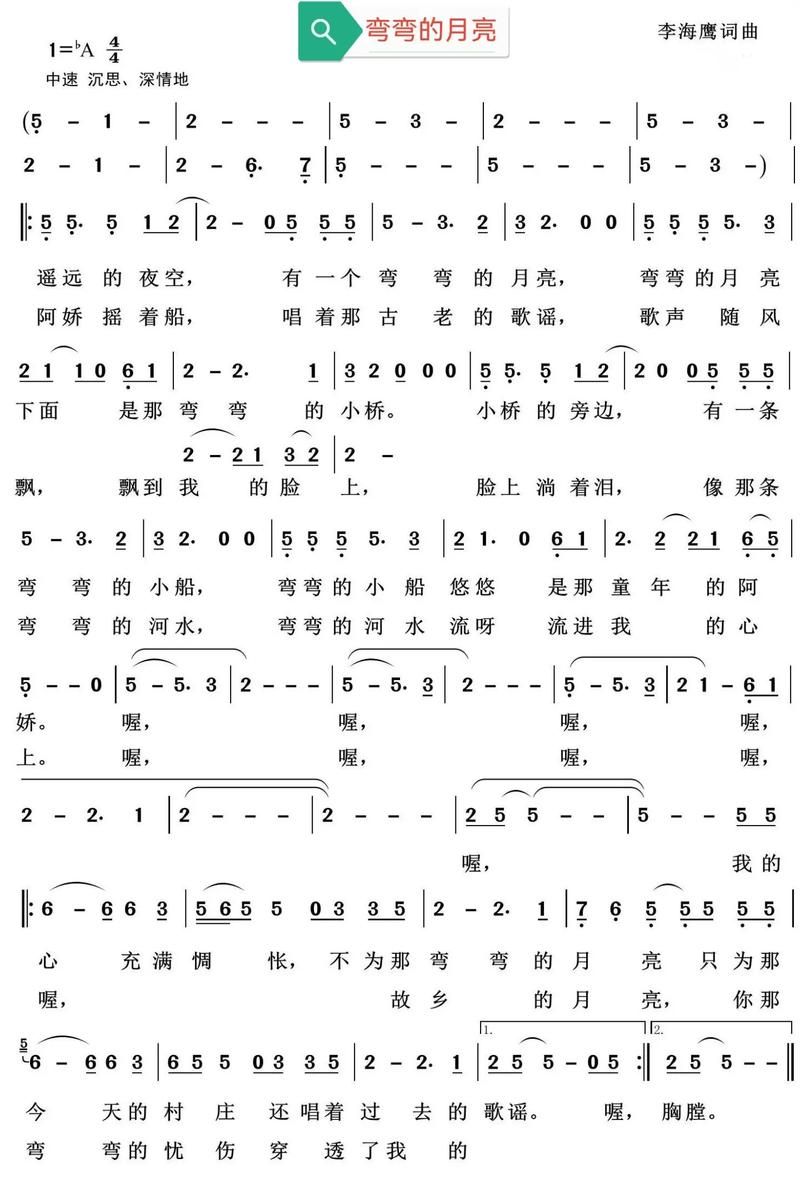

原来我们找的从来不是简谱,是刘欢藏在简谱里的“情感密码”。比如主歌第一句“弯弯的月亮,我的心儿在摇荡”,简谱上标注的是“5 6 1 2 | 3 3 | 2 1 | 6 -”,但刘欢唱的时候,“摇荡”的“荡”字,并没有死卡在“2”上,而是轻轻滑了一下,像船在水里晃,又像风吹过树叶——这种“不刻意”的细腻,才是最难教的。

再比如副歌“弯弯的月亮,我的心儿在歌唱”,简谱里的“唱”字是高音“5”,刘欢却没用尽全力去“喊”,而是把气息沉下来,像从胸腔里吐出一口长气,带着点叹息,又带着点释然。这种“收着唱”的力量,比任何炫技都更戳心。我自己跟着练的时候,一开始总想飙高音,结果怎么唱都不对味,后来才明白,刘欢的高音从来不是“炫技”,是情感的顶点——就像你想起故乡的时候,眼泪会突然掉下来,不是因为它有多汹涌,而是因为它太真实。

还有前奏的吉他分解,其实简谱里没标,但刘欢版本里的前奏,是一段带着水声的吉他,像月光照在河面上,波光粼粼。这种“留白”的意境,才是这首歌的灵魂。也许我们学简谱,学的不是每个音符,而是怎么用声音“画”出那个月亮——弯的,像故乡的桥,又像妈妈的眉毛。

说起来,刘欢自己曾经说过:“我唱歌的时候,从来不想‘唱得好’,只想‘说得真’。”难怪他的歌能传这么久,因为他唱的不是旋律,是我们藏在心底没说出来的故事——比如想起小时候,妈妈在院子里喊你回家吃饭的声音,比如长大以后,站在城市的霓虹灯下,想起故乡的月亮有多亮。

所以,如果你也找过刘欢弯弯的月亮的简谱,不妨别急着练音准,先闭上眼睛,听他怎么把“小小的村庄”唱成“大大的乡愁”,怎么把“弯弯的月亮”唱成“心里的光”。毕竟,最好的教唱,从来不是教你怎么唱,是让你找到想唱的理由——比如你想告诉故乡:“我长大了,还是会想你的月亮啊。”

下次再听这首歌的时候,不妨拿出简谱跟着哼两句,你会发现,不是你在唱刘欢的歌,是刘欢的声音,在陪你的回忆一起,亮起来了。