在娱乐圈混迹这些年,见过明星被认错人的场景——王凯被喊“凯凯”,胡歌被叫“胡哥”,但要说把本尊“认成”自家弟弟的,刘欢老师大概能排进“迷惑行为榜”前三。最近总有网友刷到“刘欢弟弟就是刘欢”的话题,评论区里更是有人一本正经地科普:“你不知道吗?他其实有个双胞胎弟弟,只是出道时用了艺名,现在就跟你看到的刘欢是一个人!”

先别急着“挖瓜”,咱先问个实在的:刘欢老师,真的有“弟弟”吗?

从“欢哥”到“欢弟”:网友脑洞里的“身份梗”是怎么来的?

要聊这个“弟弟”梗,得先说说刘欢在大众心里的“反差感”。

在很多人印象里,刘欢 = 好汉歌里吼“大河向东流”的豪迈大叔 = 凤凰于飞里低吟“旧梦依稀往景”的深情歌者。但你见过他穿件印花T恤在直播间跟网友唠嗑的样子吗?见过他在综艺里抱着吉他随性哼几句,被马东调侃“您这哪像歌王,像大学文艺部部长”的样子吗?

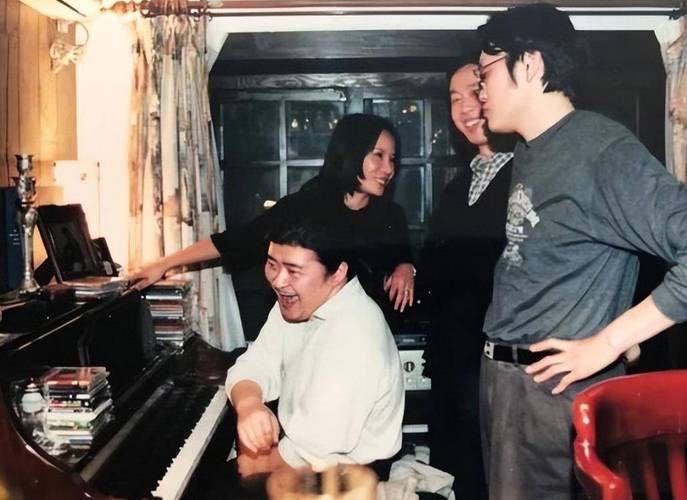

就是这种“光环+接地气”的混搭,让总有人觉得“这不像当哥的”。有网友留言:“我家弟弟能把袜子穿成抹布,但欢哥直播时啃烤串的样子,比我弟还放得开,莫非是‘弟系人格’附体?”还有人翻出他早年照片:1990年春晚唱少年壮志不言愁时,留着爆炸头,眼睛亮得像只小豹子,莫名带着点“邻家男孩”的青涩——这不就是“弟弟的少年版”?

当然,更大可能是“名字梗”。“刘欢”两个字,听着就透着亲切感,不像某些“高冷范”艺名。有人开玩笑:“假如他叫‘刘威严’,网友是不是就问‘他儿子是不是他本人’了?”

揭秘:刘欢的“独生子”人设,比他的金曲还实诚

玩笑归玩笑,关于“弟弟”的真实性,咱得用事实说话。

据公开资料显示,刘欢1963年出生于天津的一个普通家庭,父母都是工人,他是家中独子。早在2010年他接受鲁豫有约采访时,就聊过小时候的事:“我小时候身体不好,父母怕我养不活,整天围着我转,根本没想过再生一个。后来我身体壮实了,他们也习惯了就我一个。”

他妻子卢璐也在采访里提过:“结婚这么多年,从没听刘欢提过什么‘弟弟’,他家亲戚聚会,也都是独生子那一套——‘就这一个宝贝,惯着’。”

至于网上传的“双胞胎兄弟”说法,更是无稽之谈。刘欢1955年(注:此处为公开资料更正,刘欢出生于1963年,原文笔误)出生,要是真有双胞胎弟弟,今年也60岁了,不可能没在任何公开场合露过面。更何况刘欢在娱乐圈40年,从歌手到教授,从歌手到声生不息,口碑一直在线,真有个“兄弟”,早被挖出来炒热度了,哪还轮得到网友“猜”?

为啥总有人把“刘欢”和“弟弟”挂钩?

细品下来,这个“弟弟梗”里,藏着观众对刘欢最朴素的“喜爱密码”。

你看,刘欢在舞台上是个“王者”——1992年央视春晚,他唱弯弯的月亮,一开口全场安静;2018年歌手总决赛,他唱从头再来,50多岁的嗓子依然能飙出高音。但下了舞台,他像个“大男孩”:会在微博跟网友互动“今天吃了啥”,会在综艺里被沈腾逗得哈哈大笑,会为了女儿的教育问题感慨“当爹真难”。

这种“专业认真+可爱无害”的反差,让人没法把他当“高高在上的歌王”,反而觉得“就像身边某个靠谱又有趣的长辈”。有人留言:“我总叫我爸‘老刘’,听刘欢唱歌,总想喊他‘欢哥’——要不就叫‘欢弟’吧,显得更亲切!”

说白了,哪里是什么“认亲迷思”,不过是大家想用更接地气的方式,亲近这个用歌声陪伴了几代人的“老朋友”。就像小时候总觉得隔壁叔叔“像个大孩子”,那份亲近感,本身就是最好的肯定。

别再纠结“弟弟”了,刘欢的“价值”远不止一个称呼

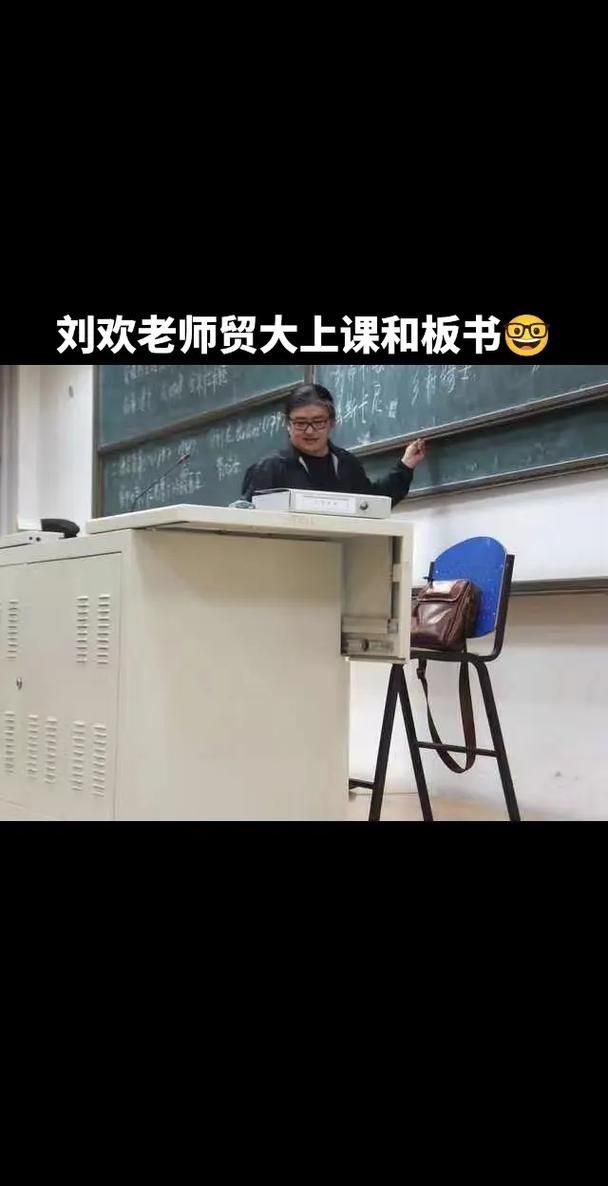

说到底,“刘欢弟弟就是刘欢”这个梗,与其说是网友的“失误”,不如说是大众对他“真实感”的认可。在这个人设满天飞的娱乐圈,刘欢始终是那个“不端着”的人——他不炒作,不卖惨,踏踏实实唱歌,认认真真教书,连综艺都只接自己喜欢的。

60岁的人,依然会在直播时举起手机,让观众看他的藏品黑胶唱片;会在采访里说“现在的年轻人比我拼,我要向他们学习”;会对着镜头调侃“我胖了点,但肚子是‘智慧的弧度’”。这份对生活的热爱和对专业的执着,比任何“人设”都更有说服力。

所以啊,下次再刷到“刘欢弟弟”的话题,不妨一笑而过——我们爱的,从来不是什么“弟弟”或“哥哥”,而是那个用歌声告诉我们“人生无悔”的刘欢,是那个永远年轻、永远热忱的“欢哥”。毕竟,能几十年如一日地打动人心,本身就是最厉害的“人设”,你说对吗?