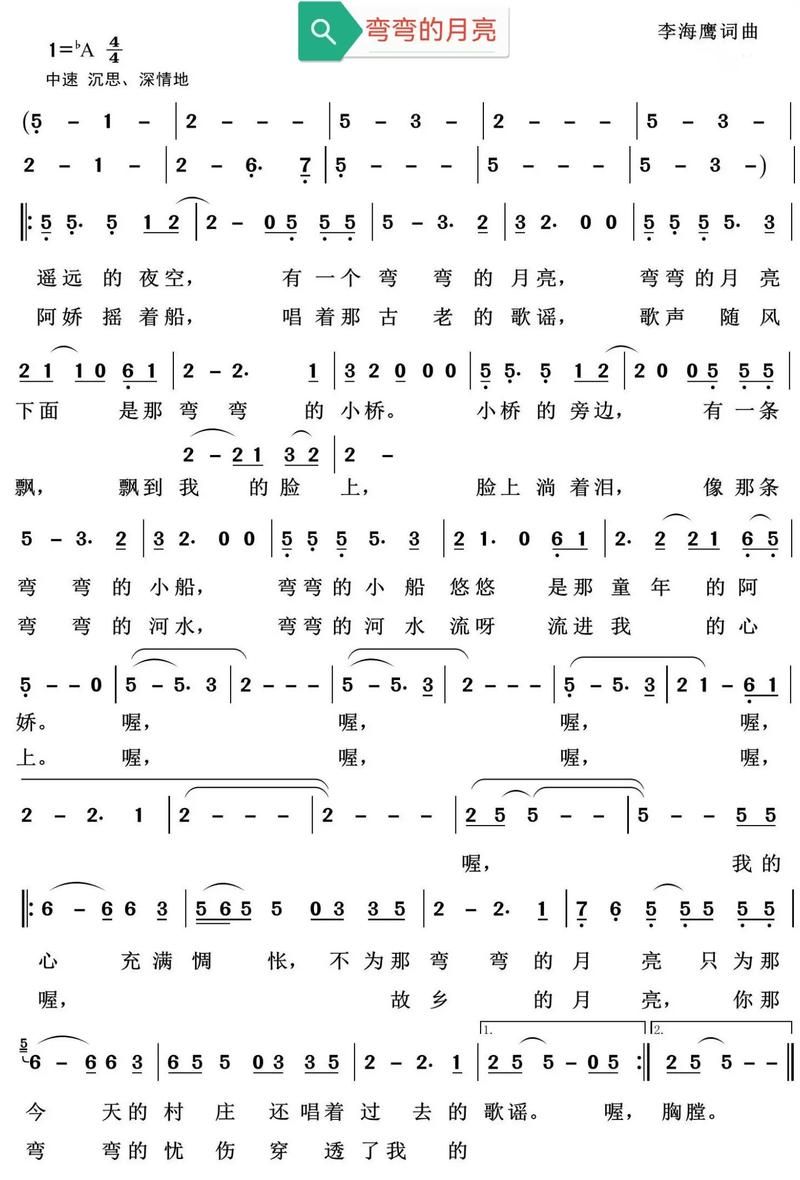

你有多久没听过弯弯的月亮了?可能是深夜emo时突然涌上心头的旋律,是KTV里必点的“年代金曲”,甚至是你哄孩子睡觉时下意识哼起的调子。但你知道吗?刘欢当年唱红这首歌的那张手写简谱,至今还留着他用铅笔改过的痕迹——弯弯的,像月亮,也像他小心翼翼捧着的那段岁月。

1989年的广州,珠江边的晚风带着湿热,音乐人李海鹰抱着吉他,在录音棚里改了又改。他写下“弯弯的月亮,小小的桥,弯弯的忧伤在身旁晃荡”时,没想到这首歌会像一颗石子,在中国流行音乐的湖面激起圈圈涟漪。更让他没想到的是,一年后,刘欢带着这首歌登上央视春晚,那台声线里既有美声的醇厚,又带着市井烟火的温度,让“弯弯的月亮”成了整个1990年的集体记忆。

你有没有好奇过,刘欢的版本里,那股“说不出的苦”和“藏不住的暖”,到底是怎么来的?答案就藏在那张泛黄的简谱里——原谱上的“慢板,自由地”五个字,被他用红笔圈了又圈,旁边批注:“不能用力,要像老北京胡同里的大爷,摇着蒲扇慢慢说。”所以你会听见,他唱“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”时,声音像是从很远的地方飘过来,带着叹息,却又透着一股倔强的温柔。

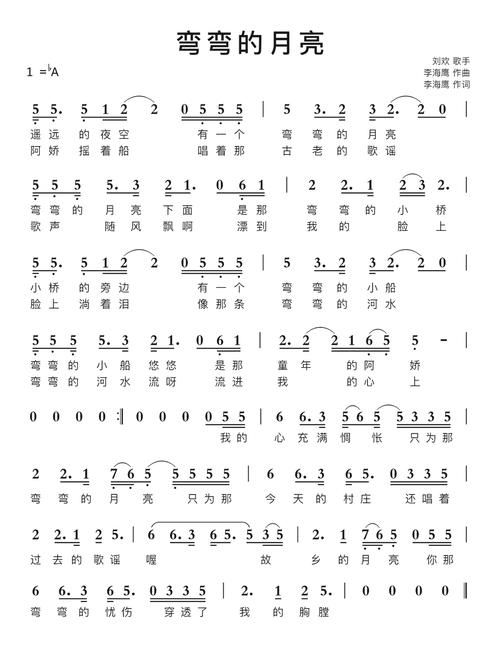

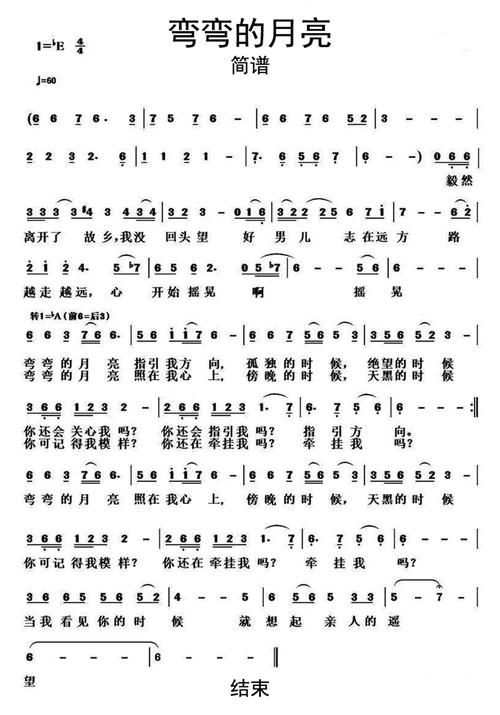

学音乐的朋友总说,弯弯的月亮的简谱太“简单”:F调,4/4拍,从头到尾没有超过一个八度的音程。可越是简单,越难唱出味道。刘欢当年对着谱子练了整整三天,专挑那些“休止符”较劲。“你看这里,”他后来在采访里指着谱子说,“‘今天的村庄,还唱着过去的歌谣’后面,有两个小节的空白。这不是‘没声音’,是要让观众的心‘沉下去’——就像月亮被云挡住的那一瞬间,你突然想起过去的人。”

我第一次弹这首歌时,在“夜色这么好,你为何还在流浪”这句卡壳。明明音都对,弹出来却干巴巴的,像没了盐的汤。直到老师指着谱子上的“渐弱”符号说:“你试试弹完这个音,手指在琴键上轻轻‘悬’一秒,像摸到刚晒过的被套,暖洋洋的,舍不得拿开。”那一刻我突然懂了,为什么刘欢的版本能听三十年——他唱的不是音符,是谱子里没写出来的“留白”:是乡村夜晚的蝉鸣,是老槐树下纳凉的摇椅,是少年时代那个“在月亮下等你的人”,也许早就走散在人海,却永远住在了歌里。

如今随便点开音乐APP,弯弯的月亮的简谱一抓一大把,PDF格式清晰得能看清每个音符的时值。可比起电子版,我更愿意想起刘欢那张手写的谱:铅笔字被磨得有些模糊,页边还有几处用橡皮擦掉的痕迹,大概是他反复推敲某个滑音记号时留下的。那哪里是简谱啊,分明是90年代中国音乐的“胎记”——没有华丽的编曲,没有酷炫的和声,只是把最普通人的心事,用最朴素的音符,一笔一笔“画”成了月亮。

所以啊,下次再听弯弯的月亮时,不妨找找谱子看看。你会发现,那些让你鼻尖发酸的句子,其实只是几个简单的“do re mi”;刘欢哽咽着唱“我不是月亮,也不是桥梁”时,谱子上也只写了“中弱,稍慢”。可就是这些简单的音符,藏着我们回不去的旧时光,藏着刘欢对这片土地最深的温柔——就像弯弯的月亮,看似遥远,却一直照着每一个回家的路。