1987年的香港红磡体育馆,一场演唱会里,两个身影隔着舞台遥遥相望。那时,刘欢33岁,已经凭借少年壮志不言愁唱遍大江南北;张国荣31岁,正从歌坛的“哥哥”蜕变为影坛的“影帝”。他们或许没想到,几十年后,人们提起“艺术家”三个字,还是会不约而同地想到他们——一个用声音把中国故事唱进世界耳朵,一个用生命把每个角色活成了传奇。

先说刘欢:他的嗓子,是“活着的民族乐器”

有人问过刘欢:“你唱歌那么‘正’,不觉得闷吗?”他笑着回:“我唱的本来就不是流行歌,是能扎根的东西。”

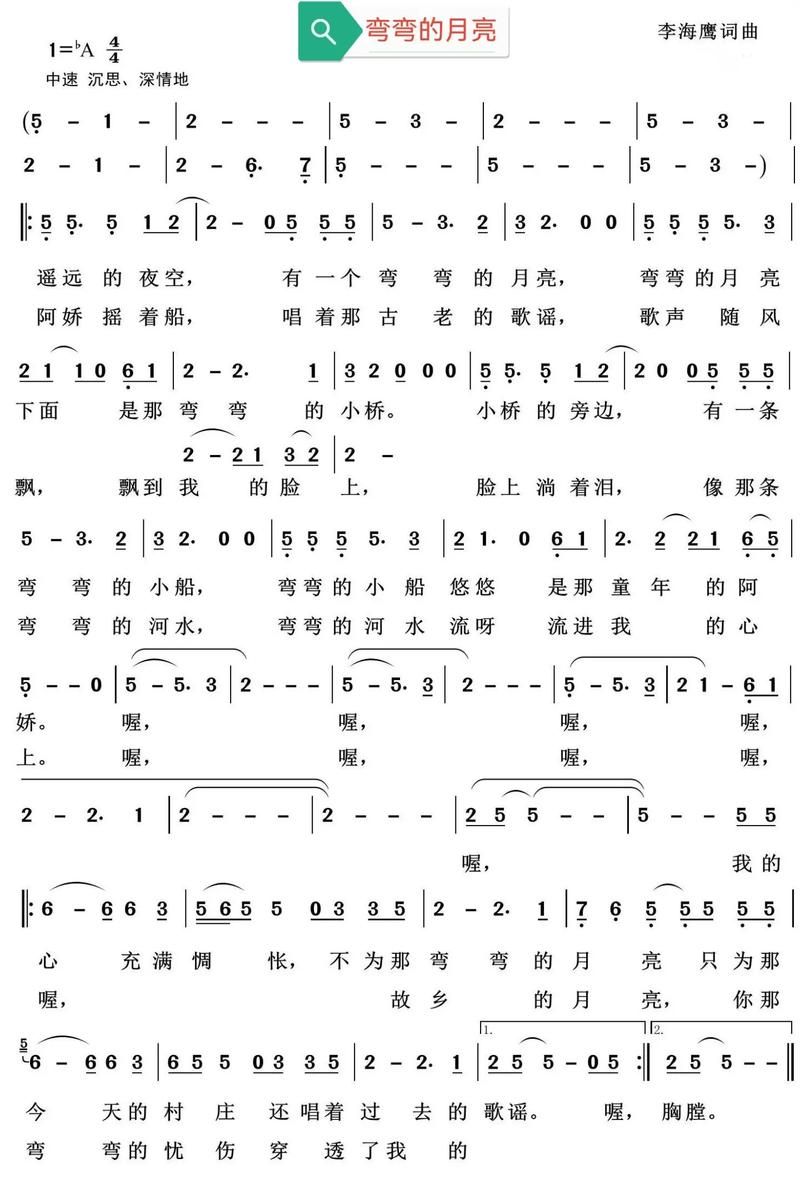

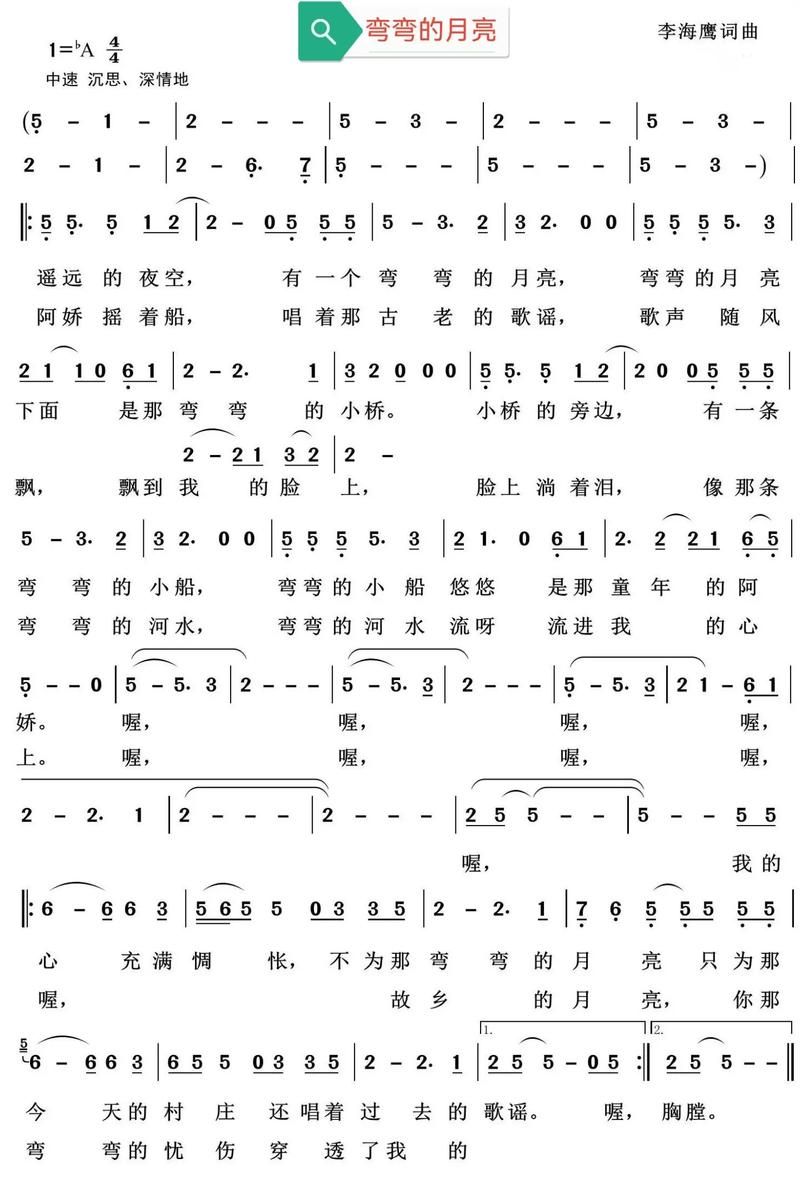

第一次听刘欢唱弯弯的月亮,我还在上小学。电视机里,他抱着吉他,嗓音醇厚得像陈年的酒,没有花哨的转音,却把江南水乡的思念唱得让人鼻子发酸。后来才知道,这首歌他只花了两小时编曲,却用了三十年的时间,让这首歌变成几代人的集体记忆。

他从不刻意“火”,却总在关键时刻把中国音乐扛在肩上。1990年北京亚运会,一曲亚洲雄风唱出中国气魄;2008年奥运会,他和莎拉·布莱曼在鸟巢唱响我和你,让世界听见中国的温柔。更难得的是,他总把“责任感”挂在嘴边:“歌唱家不能只想着自己,你得让老百姓觉得,这歌声是他们的。”

生活中的他,穿T恤牛仔裤,戴黑框眼镜,连头发都乱糟糟的,像个大学老师。可只要一开口,那声音里的沉甸甸的力量,就会告诉你:这不是“明星”,这是真正把音乐刻进骨子里的人。

再说张国荣:他的“张国荣”,是场没有剧本的演出

张国荣曾在一次采访里说:“我做事,要么不做,要做就做到最好。”可“最好”两个字,在他眼里从来不是“完美”,而是“真实”。

谁能想到,唱着Monica的劲歌热舞王子,转身就能在霸王别姬里,把程蝶衣从风华正茂的“一笑万古春”演到眼神浑浊的“万古愁”?为了演好“不疯魔不成活”,他提前三个月去京剧团练身段,手指被勒出血也不喊停。陈凯歌说:“他不是在演程蝶衣,他就是程蝶衣。”

舞台上的他,更是“矛盾体”的极致。可以用我唱“我就是我,是颜色不一样的烟火”,也可以用当年情把“当年情”唱得让刘德华都红了眼眶。他不像“偶像”,更像一个愿意把所有脆弱、骄傲、温柔都摊开给你看的朋友。

可最让人心碎的,是他的孤独。2003年愚人节那天,他留下的那句“我一生未做坏事,为何这样”刺痛了无数人。后来人们才慢慢懂:不是他不快乐,只是他把快乐给了观众,把孤独留给了自己。

为什么我们到现在还离不开他们?

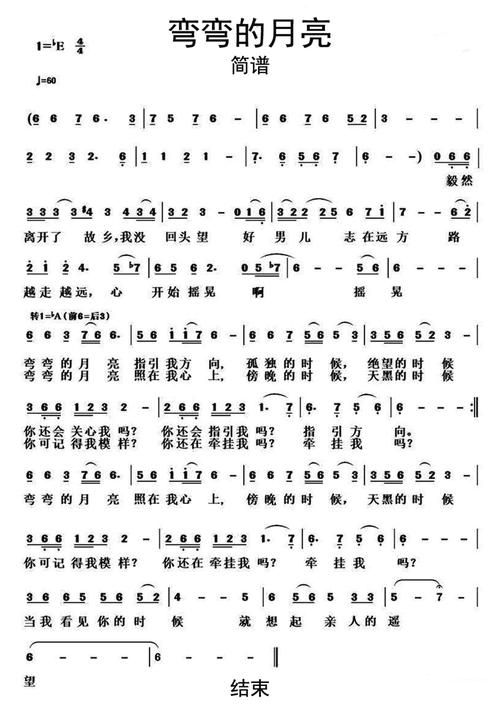

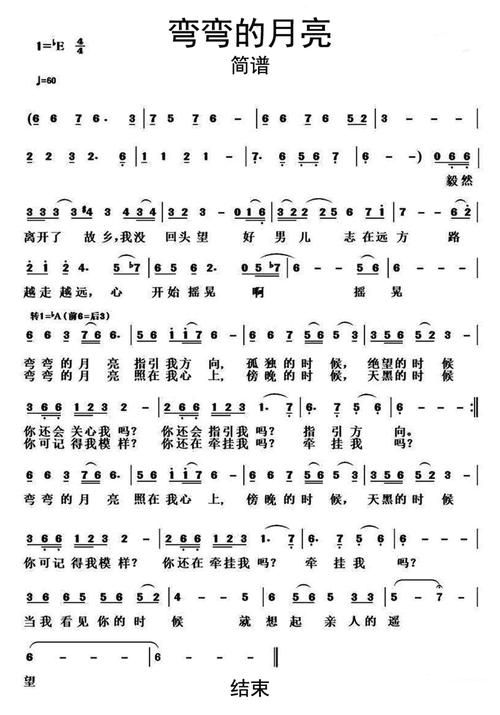

现在的娱乐圈,热搜天天换,新人月月有,可为什么打开音乐App,还是忍不住循环弯弯的月亮?为什么重温霸王别姬,还是会为程蝶衣的心碎掉眼泪?

或许因为刘欢的歌声里,有我们回不去的故乡——那种不浮躁的坚持,对文化根脉的敬畏,现在太难找了。或许因为张国荣的角色里,有我们不敢活的真实——敢爱敢恨,不迎合不讨好,这种勇气现在太稀缺了。

他们不是“神”,也会累,也会迷茫,但他们对艺术的较真,对观众的真诚,像黑暗里的光,让每个在现实中挣扎的人,都觉得“被看见”。

最后想说:真正的艺术家,从来不会离开

前几天刷到一条视频,00后小朋友在KTV唱我,唱到“我就是我”时,整个包厢都在跟着喊。突然就明白,刘欢和张国荣从没远去。

他们的声音还在,角色还在,那些把“热爱”做到极致的精神,还在一代又一代人心里生根发芽。就像刘欢常说的:“音乐是时间的艺术,好的东西,永远不会过时。”

是啊,真正的艺术家,从来不会被岁月定义。他们活着,在我们心里;他们永远活着,在每个被他们感动过的瞬间里。

这大概就是最好的答案:为什么刘欢和张国荣,永远是娱乐圈的白月光?因为他们活成了我们心中,艺术本该有的样子。