1990年的一个深夜,北京录音棚里,刘欢攥着一张谱子反复琢磨。窗外是初夏的风,屋里却像被什么东西堵得严严实实——他知道,自己正要唱的,不只是歌,是一代人的心事。

这首歌叫弯弯的月亮,后来成了刻在几代人DNA里的旋律。可你有没有想过:为什么30多年过去了,每次前奏响起,还是会让人不自觉地停下脚步,想起故乡的月亮、旧时的桥,还有那个“坐在河边的人”?

不是所有的歌,都敢用“月亮”写尽人生百味

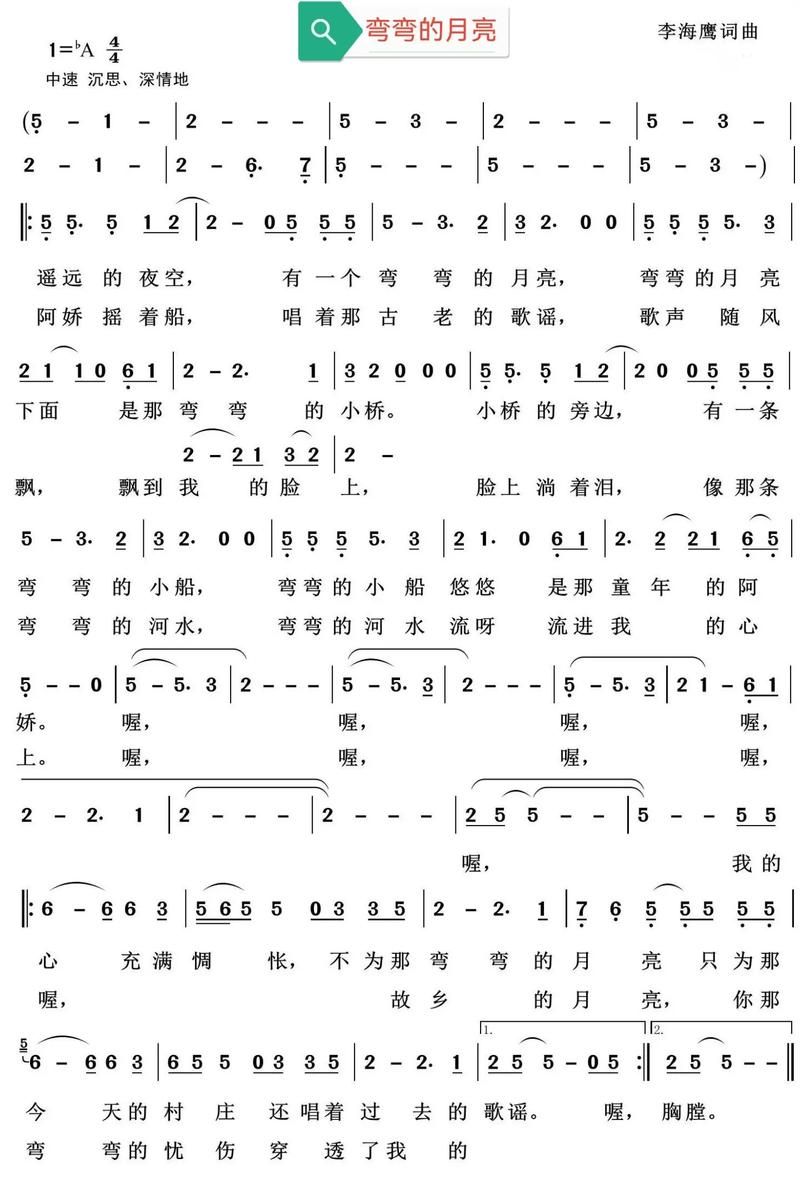

90年代初的中国,正走在变化的路口。城市里多了高楼,少了平房;年轻人开始往外闯,乡愁从“奶奶的蒲扇”变成了“电话里的叮嘱”。词曲作者李海鹰,就是在这样的傍晚,坐在广东顺德的小河边,看到了水面上晃动的月亮——弯弯的,像小时候外婆缝衣裳时的银簪。

他把这感觉写成了歌:“弯弯的月亮,弯弯的桥弯弯的愁”,没说愁是什么,却让每个听的人,心里都泛起涟漪。刘欢拿到谱子时,第一反应是:“这哪是歌啊,是画啊。”他没急着唱,先对着窗外唱了几遍,让声音像月光一样,慢慢落在每个字上。

刘欢的嗓音,是把“钝刀子”,却能割到人心最软的地方

说到刘欢,很多人第一反应是“高亢”“大气”,像好汉歌里的“大河向东流”,像从头再来里的“心若在梦就在”。但弯弯的月亮,他偏没用这身“功夫”。

你听那句“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”,没有刻意拔高,反而带着点沙哑,像老酒瓶底的沉淀,像爸爸在电话里的叹息——那种欲言又止的牵挂,藏得太深,又太真。中间一段吟唱“呜~”,他甚至没出声,只是用气息托着,像小河在夜里轻轻摇晃,连月亮都跟着晃了晃。

后来有人问他:“为什么不把‘弯弯的忧伤’唱得更撕心裂肺点?”他笑了笑:“乡愁哪用得着喊?是浸在水里的,慢慢渗进骨子里的。”

你听的每一句,都是自己的“人生切片”

第一次听这首歌的人,或许正坐在大学的操场上,耳机里那句“我的心充满惆怅”,突然戳中了想家的夜晚;后来在异乡打拼,加班到凌晨,电台里突然传来“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,瞬间红了眼眶;再后来当了父母,抱着孩子唱“脸上满是对爱的向往”,突然懂了“弯弯的愁”其实是“甜甜的盼”。

你看歌词里写的“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”,哪是在说村庄?是说我们啊——一边往前走,一边回头看,怕丢了那些“过去的温柔”。

去年刘欢在综艺里重唱这首歌,头发已经花白,开口却还是那个味道。台下有个80后哭得像个孩子,说:“小时候听不懂,现在听,每句都是我妈站在村口等我的样子。”

为什么30年过去,它还是“国民级乡愁”?

现在的歌,越来越高亢,越来越“抓耳”,却少了一首歌能像弯弯的月亮,让三代人坐在一起,都能说出“我懂”。

或许因为它没谈“流量”,没追“热点”,只是把最普通的月亮、最朴素的桥、最柔软的心事,酿成了一坛老酒。刘欢唱的也不是月亮,是我们都有的那根“软肋”——是故乡的土味,是旧时光的甜,是无论走多远,都舍不得丢掉的那部分自己。

此刻,你耳机里放的是哪首歌?但愿有弯弯的月亮。因为当你听懂那句“弯弯的忧伤,是谁的眼泪在流淌”时,就知道:原来那些说不出口的思念,早有人替你唱了30年。