提起刘欢,大多数人的第一反应是“乐坛常青树”——好汉歌的一嗓子“大河向东流”,唱进了几代中国人的记忆;好声音里戴着眼镜、侃侃而谈的模样,又让他成了无数观众心中的“音乐导师”。但很少有人知道,这位拿过格莱美提名、开过世界巡演的歌手,还有一个低调的身份:对外经济贸易大学音乐与文化教授。

这个跨度似乎有点大:从聚光灯下的歌手,到讲台后的老师,刘欢到底想教什么?学生们能从这位“非典型教授”身上学到什么?

不是一个“光环头衔”,而是真把讲台当舞台

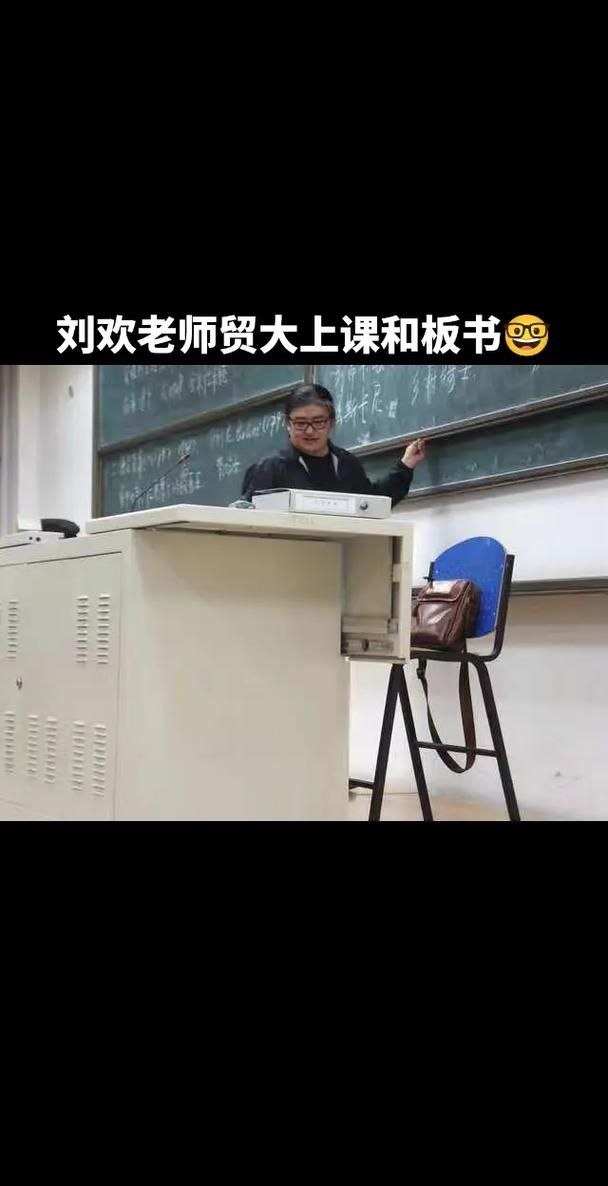

2011年,对外经贸大学正式聘请刘欢担任音乐与文化教授,很多人以为这只是明星“挂名”的噱头。但翻开他的课表,才发现来真的:西方音乐史音乐与西方文化流行音乐与文化研究……这些课程名称里带着“文化”“历史”二字,完全不是“教你唱歌”的速成班。

“刘老师的课从不是‘听歌会’。”2018级国际经贸学院的小李记得,第一次上音乐与西方文化,本以为会听到他唱千万次的问,结果他却拿着贝多芬的乐谱,从命运交响曲的第一个音符讲起:“你们知道这个‘敲门动机’为什么震撼吗?因为它打破了古典乐‘优雅克制’的传统,把人的挣扎、抗争直接砸进旋律里。”

更让意外的是,这位歌手教授对“非音乐专业”学生格外严苛。“有同学交论文时写‘周杰伦的歌很火,因为旋律好听’,刘老师直接批了:‘论证呢?你查过他作品的编曲逻辑吗?分析过歌词里的文化符号吗?’”小李笑说,后来大家才知道,刘欢备课的笔记比学生论文还厚,连课堂上提到的某首19世纪民谣,他都会标注清楚版本、地域背景,甚至当时的社会阶层分布。

教的不是“音乐技巧”,是“用耳朵看世界”

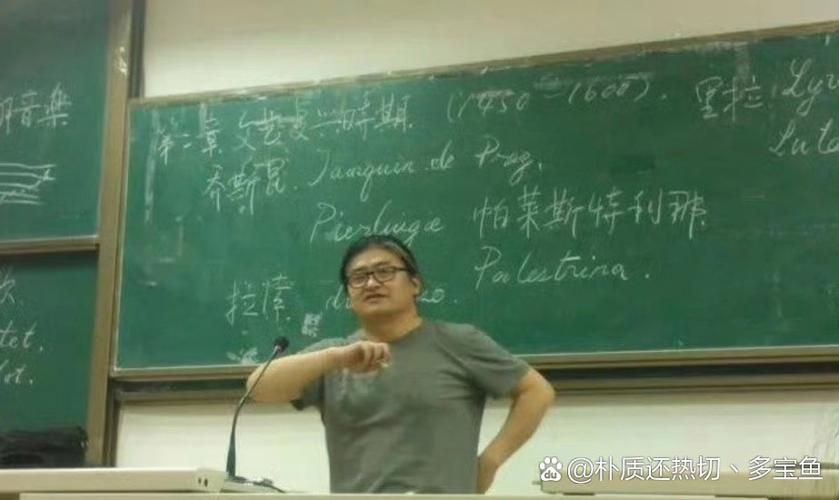

在对外经贸大学的课堂上,刘欢从不把音乐当成孤立的艺术。他说:“音乐是文化的毛细血管,听懂了音乐,就读懂了一个时代的精神密码。”

上流行音乐与文化研究时,他让学生对比加州旅馆和酒干倘卖无这两首歌:“美国人唱的是‘流浪与自由’,中国人唱的是‘感恩与责任’,这种差异背后的社会结构、家庭伦理,比旋律本身更值得研究。”有学生问他:“刘老师,您唱弯弯的月亮时,是不是带着对家乡的怀念?”他却反问:“你觉得‘弯弯的月亮’和‘童年的阿娇’这两个意象,为什么能引发几代人的共鸣?是个人记忆,还是时代投射?”

这些课堂问题,没有标准答案,却逼着学生跳出“好不好听”的表层思维,去思考音乐与社会的关系。2020级文化产业管理专业的小王说:“以前听歌只觉得‘旋律上头’,现在会想‘这首歌为什么会在此时走红’?刘老师教我们,音乐不仅是娱乐,更是一面照见社会的镜子。”

从“歌手”到“教授”,他藏着什么初心?

有人问刘欢:“您不缺粉丝不缺钱,为什么非得来教大学?”他的回答很朴素:“我在音乐圈待了30年,见过太多有才华的年轻人,但他们可能不懂音乐背后的‘根’。我之所以愿意站上讲台,就是想把这点‘根’传下去。”

在他眼里,真正的音乐教育,不是培养明星,而是培养“有文化耳朵的听众”。他给学生布置过一项特殊作业:回家采访父母辈的歌单,然后写成一篇“代际音乐记忆报告”。有个学生发现,父亲最爱唱友谊地久天长,母亲却总哼妹妹找哥泪花流,他突然明白:“不同年代的流行歌曲,藏着一代人的青春密码。”这种“用音乐连接代际”的思考,或许正是刘欢最想传递的课堂价值。

如今,十几年过去,刘欢的课堂依然是对外经贸大学最难抢的课之一——每学期选课开放不到10分钟,名额就秒空。有学生说:“我们不是冲着‘刘欢’的名头来的,而是想听这位‘行走的音乐史书’,告诉我们:好音乐到底好在哪里?”

从好声音的舞台到大学的讲台,刘欢的身份在变,但对音乐的热爱、对文化的敬畏没变。或许对他而言,无论是唱一首歌,还是上一节课,本质上都是同一件事:让更多人听见美的力量,读懂文化的重量。

所以,下次再有人说“刘欢只是个歌手”,你可以反问他:你听过他在讲台上,怎么用音乐解释这个世界吗?