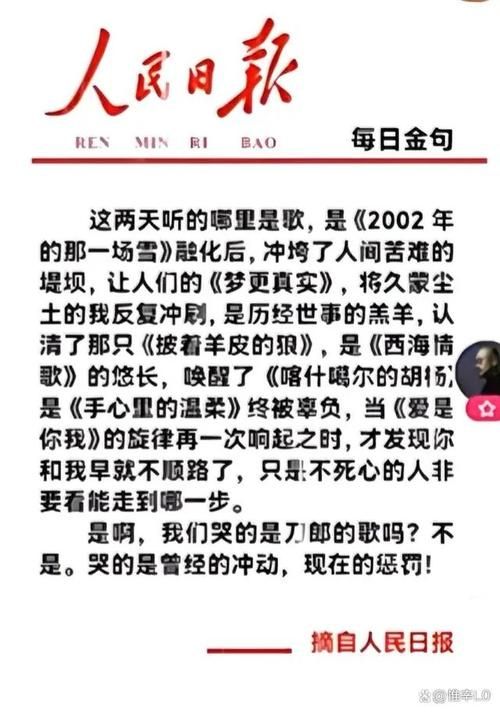

你有多久没听过一首歌,能让你在深夜的地铁里突然停下脚步,让喧嚣的城市瞬间安静,只剩下胸腔里那句轻轻的“我来自哪里,我到哪里去”?

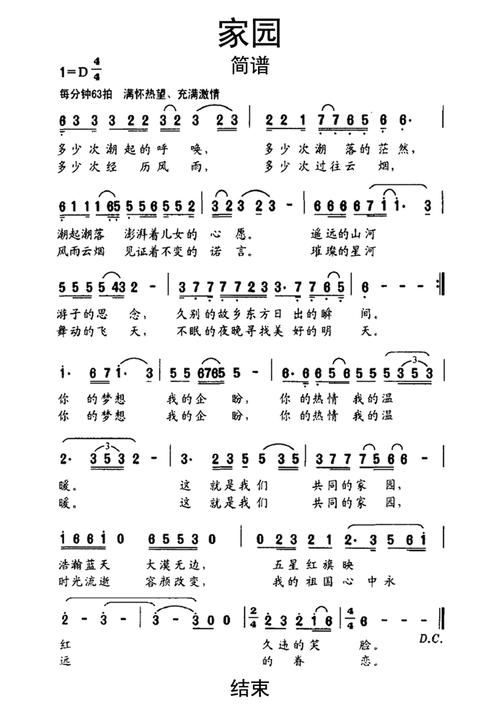

是弯弯的月亮的温柔,还是从头再来的倔强?提起刘欢,大多数人脑子里会蹦出这些经典标签,但鲜少有人提及,有首歌曾像细密的针,悄悄刺进每个中国人的心里——它叫家园。

这不是一首KTV热单,没有朗朗上口的副歌,甚至连官方MV都少得可怜。可为什么偏偏是这首歌,让漂泊在外的游民深夜emo,让奔忙的打工人突然想给老家打个电话?甚至刘欢自己都说:“唱这首歌时,我总想起小时候在胡同里疯跑的夏天,那才是真正的‘家园’,不是地图上的一个坐标,是心里的一个念想。”

藏在编曲里的“烟火气”:这不是歌,是刘欢的“私人日记”

2008年,刘欢为电影孔子创作并演唱主题曲幽兰操,清冽古风,像千年兰草香;2010年,他在上海世博会开幕式上唱Better City, Better Life,大气磅礴,勾勒城市未来图景。但很少有人知道,同一时期,他还悄悄写了一首完全不同的“小歌”——没有宏大叙事,没有华丽技巧,甚至带着点“跑调”的瑕疵。

家园的编曲简单到近乎“朴素”:一把吉他、一把口琴、几声隐约的鸟鸣,就像小时候乡下外婆家的收音机,信号时好时坏,却刚好装满整个童年。刘欢的嗓音也放得很低,不再是好汉歌里的“大河向东”,更像街角大爷摇着蒲扇讲故事,带着点沙哑,却字字都往心里钻。

他唱“我来自哪里,我到哪里去,那扇门里有没有你”,声音突然哽了一下,像在问自己,又像在问每个听歌的人。后来他在采访里坦言,这首歌写的是自己搬家时的感受:“从筒子楼搬进楼房,老邻居散了,胡同的叫卖声听不到了,突然就弄丢了‘家’的感觉。不是房子没了,是那种‘一推门就知道谁在家’的热乎劲儿,没了。”

歌词里的“中国式乡愁”:没有“愁”字,却写尽我们回不去的曾经

“家园”两个字,在中国人心里从来不是简单的“家+园”。它是端午包粽子时,奶奶包一半馅儿掉一半的无奈;是夏夜里爸爸摇着蒲扇,指着北斗星说“那是勺子”的童话;是除夕夜飘着雪,全家人挤在八仙桌旁,连猫咪都争着啃骨头的热闹。

刘欢的歌词里没有这些具体的场景,却藏着所有中国人共同的“记忆碎片”。他唱“院子里的老树还站着,只是树枝不再挂秋千”,你要是小时候在乡下待过,脑子里立马就能弹出画面:老树下的秋千锈了,当年在上面荡得比天高的小伙伴,现在都在异乡的写字楼里改PPT了;他唱“巷口卖糖葫芦的爷爷,胡子白了还在那儿站着”,突然鼻子一酸——原来我们总说“等有钱了就回去看看”,却连巷口的糖葫芦摊,都不知道什么时候变成了连锁店。

这种“中国式乡愁”,从不是“少小离家老大回”的悲戚,而是“家还是那个家,人却不是那些人了”的淡淡怅惘。就像刘欢在歌里轻轻问的:“我们到底在追什么?是远方的光,还是门里的那盏灯?”

为什么越长大越听不得家园?因为它戳中了每个成年人的“软肋”

有人说,家园是“中年人的KTV必哭曲目”。是啊,谁没经历过这样的时刻?

加班到凌晨三点的程序员,看着写字楼外的万家灯火,突然想起小时候妈妈喊“回家吃饭”的声音;在陌生城市租房的女孩,对着镜子贴面膜,突然翻出抽屉里泛黄的毕业照,照片里和同桌在老家稻田里的笑,比美颜相机里的好看一百倍;就连刚毕业的大学生,听着“我来自哪里,我到哪里去”,也会突然迷茫——以前总觉得“远方”是诗,现在才发现,“远方”是租不起的单间和回不去的清晨。

我们这一代人,好像总在“向前跑”。为了文凭、为了工作、为了房子,却把“家”活成了一张车票:买了去了,去了买了,却很少真正“回去”过。刘欢用这首歌轻轻提醒我们:“别让‘家’只活在朋友圈的老照片里,别忘了,推开那扇门,永远有人在等你。”

最后想说:刘欢的家园,是给每个“在路上”的人的“温柔解药”

在这个什么都追求“快”的时代,刘欢的家园像一剂“慢药”。它不教你如何成功,却让你在奔忙时,记得停下来问问自己:你的“家园”在哪里?

是那个生你养你的小村庄,还是你拼命扎根的大城市?是父母的唠叨,还是一个人的火锅?其实,“家园”从来不是一个固定的地方,它是心里那份“不管走多远,总有人兜着你”的安全感。

刘欢唱了很多年的歌,有的成了传奇,有的成了回忆,但家园永远是他“最私心”的一首。因为它不唱歌技巧,不唱大情怀,只唱我们最真实的痛与暖——就像他最后在歌里轻轻哼的:“家园,家园,在哪儿,在哪儿……”

此刻,不妨放下手机,给家里打个电话吧。问问:“爸,咱家院子的桂花开了吗?妈,包的饺子还冻着吗?我想回家了。”

毕竟,这世上最好的“远方”,就是“回家”的路啊。