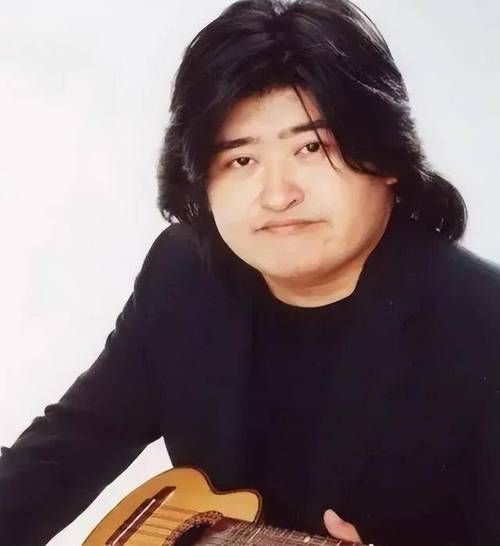

提到刘欢,多数人脑海里会跳出好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是好春光里温润的嗓音。但鲜少有人知道,这位华语乐坛的“活化石”,在讲台前站了整整三十年。中央音乐学院教授、博士生导师,这些头衔背后,是他把音乐教育当成“一辈子的事”的较真。有人说“刘欢学校”是个坊间传说,但他用二十多年的课堂实践,硬是把“讲台”变成了比舞台更让他着迷的地方——那里没有聚光灯,却有真正的“明日之星”。

从好汉歌到“好学生”:他总在教人“敢真实”

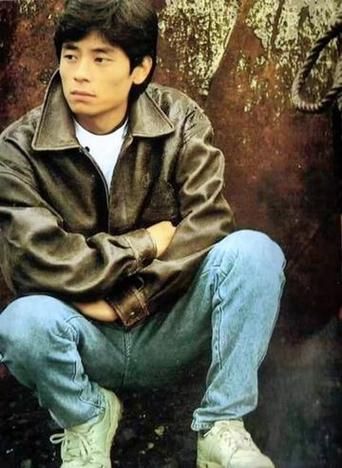

1990年,刘欢因北京亚运会主题曲一唱成名,成了家喻户晓的“实力派歌手”。但很少有人知道,早在1987年他从中央音乐学院毕业后,就留校任教了。一边是不断找上门的演唱会邀约,一边是讲台上几十双求知的眼睛,他选了后者。

“学生问我刘老师,你唱了这么多歌,哪首最难唱?我说‘唱自己最难’。”这是刘欢课上最常说的一句话。他教学生的,从来不是“怎么飙高音”“怎么耍技巧”,而是“怎么把心放进歌里”。有个学生天生“五音不全,乐感为零”,哭着来找他,以为会被劝退。刘欢却听了她写的歌,拍着肩膀说:“你的歌词写得真好,这说明你心里有东西,我们找个适合你音色的调子,照样能打动人。”后来那个学生成了独立音乐人,主打“真诚”的小众歌曲,在音乐节上圈粉无数。

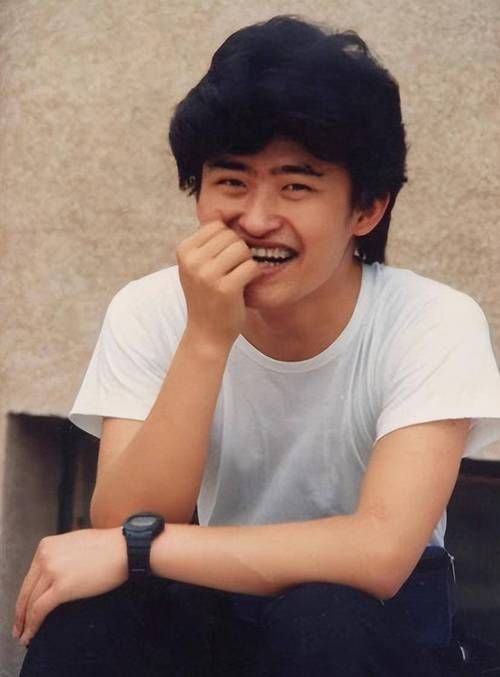

他总说:“音乐不是竞技场,是表达心意的出口。”就像他唱弯弯的月亮,没有炫技的修饰,却把老北京胡同的烟火气唱进了每个人心里——这种“去掉外壳,直抵核心”的教学理念,让他的课堂永远不缺“问题学生”,也让他成了学生口中的“刘爸爸”。

没有“速成班”,只有“笨办法”:他的教育观里,“慢”是最大的奢侈

娱乐圈最不缺“三天出单曲,半月上综艺”的神话,但刘欢偏要反着来。他的课上,没有“成名的捷径”,只有“练到嗓子冒烟”的笨功夫。

他会为了一句歌词的情感处理,带着学生反复琢磨:“你要唱‘故乡的云’,得先问问自己,故乡的云是什么颜色的?是带着土腥味的米白色,还是傍晚夕阳染的淡粉色?”也会为了一首歌的节奏,让学生在琴房泡上一整天,“手上磨出茧子,节奏才会在骨头里”。有学生抱怨“太累了”,他指着墙上的一行字给看:“音乐是时间的艺术,你跳过一个小时,听众耳朵里的缺漏,永远补不回来。”

这种“慢”,被他搬到了更广阔的音乐教育场景里。2008年,他发起“刘欢音乐专项基金”,专门资助贫困学音乐的苗子。有个来自山里的女孩,想学小提琴却连琴都买不起,基金不仅给她买了琴,还定期请中央音乐学院的老师远程指导。如今这个女孩成了乐团的首席提琴手,回来看他时说:“刘老师,您当年让我知道了,原来山里的孩子也能摸着‘星光’。”

“教育的意义,是让每个有梦想的人敢伸手摘星。”这是刘欢常挂在嘴边的话。在他看来,流量来的快,去得也快,但一个学生学会了对音乐的敬畏,懂得了“台上一分钟,台下十年功”,这种“扎根”的力量,才是娱乐圈最稀缺的“底气”。

当“流量”成为硬通货,他为什么还愿意“守讲台”?

现在的娱乐圈,“明星”和“老师”两个身份,似乎越来越难兼容。有人开公司当老板,有人拍短视频当网红,刘欢却始终守着三尺讲台。去年他推掉了三个商演,只为给毕业班的学生排毕业大戏:“他们这辈子可能就这一次毕业演出,我得在。”

有记者问他:“刘老师,您不觉得‘老师’这个头片,比‘歌王’更让您没存在感吗?”他笑了笑,指着手机里学生发来的视频:“你看,这个学生现在在山区教音乐,她说当年您教她的‘把心放进歌里’,她现在教给山里的孩子了。这种‘传承’,比任何排行榜都让我觉得值。”

是啊,娱乐圈从不缺“红”的人,但少愿意“静”下心来的人。刘欢的“学校”,没有挂牌匾,没有招生简章,却用三十年如一日的坚守,告诉所有人:真正的“流量”,从来不是热搜上的数字,而是那些被你点亮过的心灵,是你留给这个行业的“火种”。

所以下次再有人说“刘欢的学校”,你可以告诉他:那不是某个具体的校区,是他对音乐的较真,对学生的热忱,对这个浮躁时代里“育人初心”的一份固执。毕竟,能在一夜成名的圈子里,守着一方讲台“慢慢教”的人,本身就是最动人的“教育IP”。