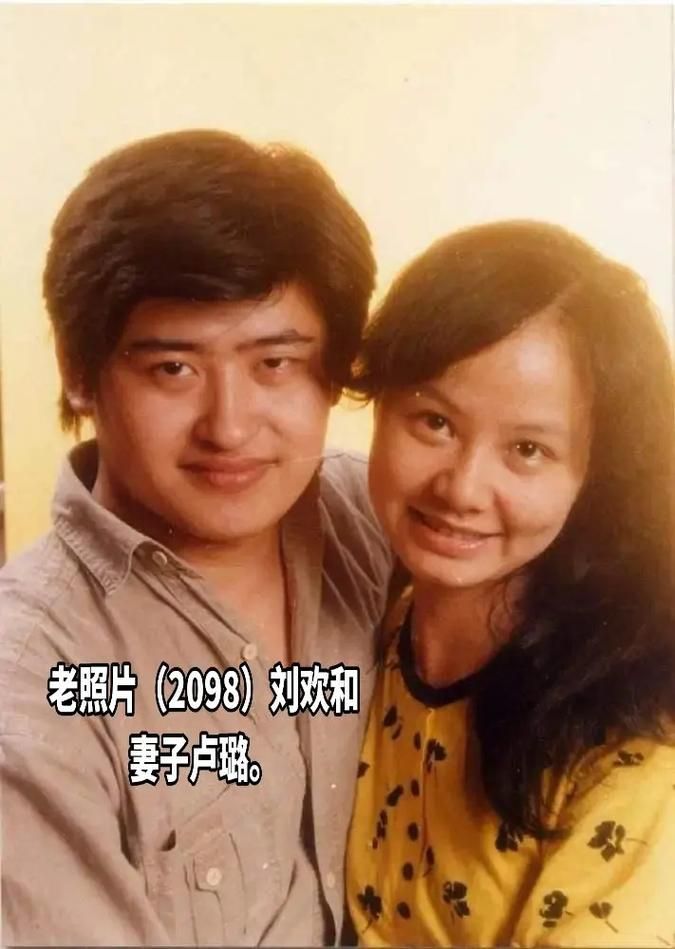

镁光灯总爱给名人家庭贴上“完美标签”:刘欢是乐坛“大师”,妻子就该是“温柔贤内助”;女儿在中国诗词大会夺冠,全家就得是“书香门第”。可偏偏,卢璐——这位被大众熟悉了三十年的“刘欢妻子”,总在不经意间撕开那些刻板印象的滤镜,比如她手中偶尔点燃的那支烟。

有人会说:“公众人物家属,就该注意形象。”可换个角度看:当“抽烟”这个行为脱离八卦头条的哗众取宠,我们是否该问问:这个站在大师身边三十多年的女人,她究竟是谁?她的选择,又为什么值得我们停下来想一想?

卢璐的“烟”:不是标签,是生活的褶皱

很多人认识卢璐,是因为刘欢。但熟悉他们的人都知道,卢璐从来不是“刘欢的附属品”。90年代,刘欢在乐坛如日中天时,她已是北京外国语大学的法语系高材生,毕业后做翻译、当编辑,活得比很多独立女性更有主见。后来两人结婚,她没有退居幕后,反而转行做设计、写专栏,甚至出了一本讲述自己成长的散文集我的路。

而“抽烟”这个习惯,更像她生活里的一个“褶皱”——藏得随意,却真实。有次采访中她笑着说:“心情烦躁时,抽一支,比喝十杯管用。”没有故作潇洒,也没有刻意解释,就像普通人会靠咖啡续命、靠音乐解压一样,她的“烟”不过是应对生活压力的一种方式罢了。

可到了公众视野里,这个褶皱却被放大成了“争议”。有人截图她聚会时抽烟的照片,配文“大师妻子也抽烟?”“给孩子树立什么榜样?”却没人在意:那是在朋友聚会的私人场合,她没在未成年人面前抽烟,更没影响到公共秩序——我们总说“尊重隐私”,可当隐私被拆解成一张张特写照片,所谓的“道德审判”是不是早就跑偏了?

比“抽烟”更该关注的:婚姻里的“不完美”和解

比起“卢璐抽不抽烟”,我更好奇的是:刘欢怎么看待妻子的这个习惯?

现实中,这对“模范夫妻”的关系早已打破“完美伴侣”的滤镜。刘欢曾在采访里坦言,年轻时因为事业忙,家里都是卢璐打理,“她养这个家,养我,养孩子,我欠她太多。”有人问过卢璐:“嫁给大师压力大吗?”她笑着说:“嫁给他,我只做我自己。”

没有“为夫牺牲”的苦情,没有“完美妻子”的包袱,他们的婚姻更像两个成年人并肩前行:刘欢尊重她的选择,卢璐理解他的奔波。就像卢璐抽烟时,刘欢会递上打火机,然后笑着说:“抽完这支,咱们回家给孩子讲故事。”——不是所有的“不完美”都要被修正,真正的亲密关系,是接纳彼此本来的样子,哪怕她有“抽烟”这样的小习惯,他依然觉得“这样很好”。

或许这才是娱乐圈婚姻里最难得的“真相”:那些被吹捧的“神仙爱情”,从来不是没有矛盾,而是在矛盾里依然选择彼此;不是没有缺点,而是缺点在爱面前,根本不算什么。

我们到底在争论什么?是对“完美”的执念

回过头看,卢璐抽烟之所以能上热搜,本质还是因为我们对“名人”的期待太高了:妻子就该“贤惠”,母亲就该“无私”,公众人物家属就得“无瑕疵”。可卢璐用几十年的生活告诉我们:她可以是刘欢的妻子,可以是孩子的母亲,但她首先是卢璐——一个会抽烟、会熬夜、会发脾气,也会在深夜写稿子的普通人。

就像一位作家说的:“所有的完美,都是对真实人性的绑架。”当我们争论“大师妻子能不能抽烟”时,其实是在争论“一个人是否有权按照自己的方式生活”。而答案从来只有一个:只要不伤害他人,不违背公序良俗,每个人都应该有选择自己生活方式的权利,无论是抽烟、画画,还是深夜独自散步。

所以,下次再看到卢璐抽烟的照片,或许我们可以少点评判,多点理解。毕竟,真正值得我们讨论的,从来不是她手中的烟,而是我们是否还愿意给这个世界多一点包容——毕竟,没有人有资格活在“完美”的标签里,包括“刘欢的妻子”。

毕竟,生活的样子,本就该是烟火气里带着点不完美,这才真实,这才值得。