后台常有乐友私信:“你说刘欢的代表作是好汉歌还是千万次的问?”我总笑着回:“去看看2005年青歌赛的孔雀截图吧——那才是他艺术灵魂的‘显影剂’。”

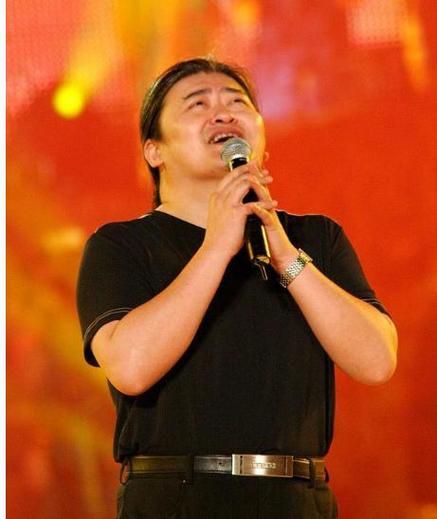

不是故弄玄虚。翻出那张流传了20年的高清照片:聚光灯下,刘欢微微仰着头,右手虚按胸口,左手扬起时袖口沾着几粒星尘,眼尾微垂间既有山高水长的坚韧,又有云淡风轻的释然。背景屏幕上,一只孔雀正振翅欲飞,墨绿尾羽晕染开层层金光,恰似他歌声里藏不住的磅礴与细腻。这张图,早不是简单的“演出照”,成了无数人心中“顶级艺术家就该有的样子”的注脚。

从“学术派”到“孔雀使者”:那一年他唱碎了“评委标准”

2005年青歌赛,刘欢是音乐素质考核的评委。某晚,一位民族唱法选手登台,没有炫技,没有嘶吼,开口就是一句“我有一只小孔雀,毛衣多彩又漂亮……”原是首儿歌改编的民谣,却被唱出了史诗感。选手唱到“孔雀东南飞,五里一徘徊”时,刘欢突然在评委席里坐直了身子——他看到选手的眼泪砸在话筒上,而伴奏里隐约飘来的埙声,像极了云南苍山的风掠过洱海。

后来经多方求证,那首孔雀其实是刘欢自己的“私藏创作”。“90年代采风时,在西双版纳遇到位傣族老阿妈,她教我唱‘孔雀调’,说孔雀是神鸟,能带走人的苦难。”他在访谈里提过,“当时想着写成童谣,后来总觉得缺点什么,直到05年青歌赛,看着那些年轻人眼睛里的光,突然明白了——该唱的从来不是孔雀,是人心里那股不肯低头的劲儿。”

那张流传的照片,正是他即兴清唱孔雀时的抓拍。没有提前准备的和声,没有精心设计的灯光,他用傣语和汉语混着唱,尾音拖得长长的,像孔雀尾羽在风中颤。“我记得他唱‘飞过千山万水,回到月光下的竹楼’时,台下所有选手都哭了,连其他评委都忘了举分数牌。”当年参赛的歌手后来回忆,“那一刻突然懂了,好的音乐哪有什么流派之分,能把人心唱疼了,就是好音乐。”

孔雀图里的“密码”:为什么我们总为这张图驻足?

细看那张照片,会发现三个“矛盾点”,藏着刘欢的艺术哲学。

一是“刚与柔”。刘欢的声音常被形容为“铜锣般的嗓音”,但唱孔雀时,他却像用丝绸包住了石头——高音不刺耳,低音不浑浊,那种力道像傣族老银匠打银器,看似举重若轻,实则是千锤百炼后的游刃有余。有人说“他把孔雀的‘傲’和‘柔’唱反了”,可你想想,真正的强者哪有张扬的“傲”?不过是像孔雀开屏,把最脆弱的尾羽露出来,把最硬的骨头藏起来。

二是“古与今”。照片里他穿的是件中式立领衫,可手指上的婚戒却磨得发亮。伴奏里有古筝轮指,也有电子音效点缀,有人说“混搭得怪”,但他偏要这么试:“孔雀不能只算傣族歌,它是老祖宗留下的‘天人合一’,是现代人对‘自然’的想念。”就像他后来在歌手上唱从头再来,用钢琴改编摇滚,道理相通——好作品从不怕“变”,怕的是“没灵魂”。

三是“藏与露”。很多人注意到他唱歌时总眯着眼,以为是在“耍帅”,其实是听不清伴奏。早年间演出音响不好,他只能靠耳朵“找调”,久而久之练出了“听音辨位”的绝活。“有次在乡下唱,风太大,伴奏声几乎听不见,我就闭着眼,跟着心里的孔雀飞。”可奇怪,越“藏”,观众反而越“懂”——就像照片里他没看镜头,所有焦点反而都聚在了他扬起的手臂上。

30年过去:那只“孔雀”还在他的歌声里飞

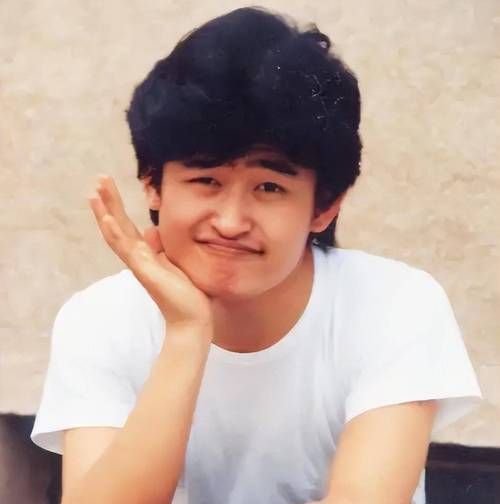

如今的刘欢,成了观众口中的“养生歌者”,发福的身材、银白的鬓角,让他每次露面都被调侃“越来越像佛系大叔”。可只要音乐响起,那只“孔雀”就会重新飞出来——2022年声生不息唱弯弯的月亮,他加了一句傣语的孔雀调;去年北京台春晚唱家园,背景里缓缓展开的,正是20年前照片上那只振翅的孔雀。

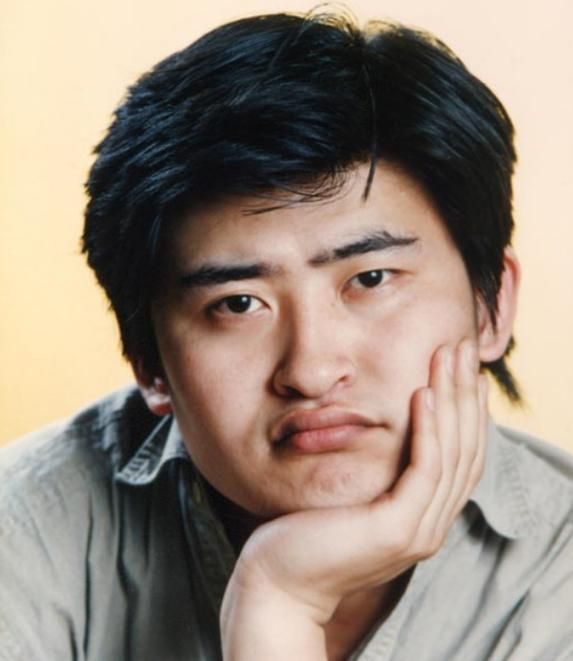

前几天翻旧物,看到一位乐友1997年的演唱会门票,上面印着刘欢的侧脸,身后是一幅水墨孔雀。当时有网友评论:“刘欢的歌声里,总有一只孔雀在飞。”那时没人能想到,25年后,这句话会成了无数人心里的“标准答案”。

所以,回到开头的问题:一张孔雀图片,为何能封印刘欢30年的艺术灵魂?大概是因为它藏的从来不是技巧,而是一个艺术家最朴素的心意——不追潮流,不讨好谁,只把心里最真的东西,唱给每一个需要“翅膀”的人听。就像孔雀开屏从不是为了炫耀,只是本能地想把最美的羽毛,献给这个世界。

下次再听到孔雀,不妨闭上眼睛想想那个画面:聚光灯下,有个人正对着星空唱歌,他身后,一只孔雀正飞过千山万水,把每个人的心事,都驮回了月光下的竹楼。