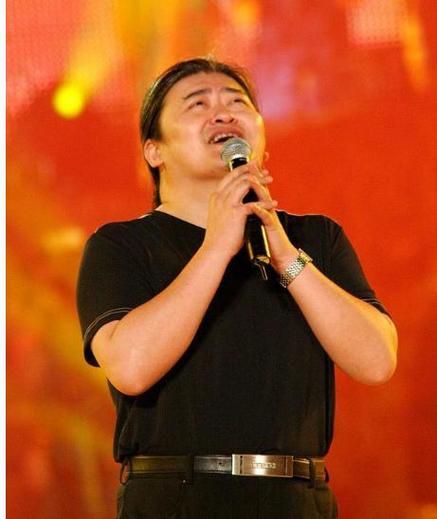

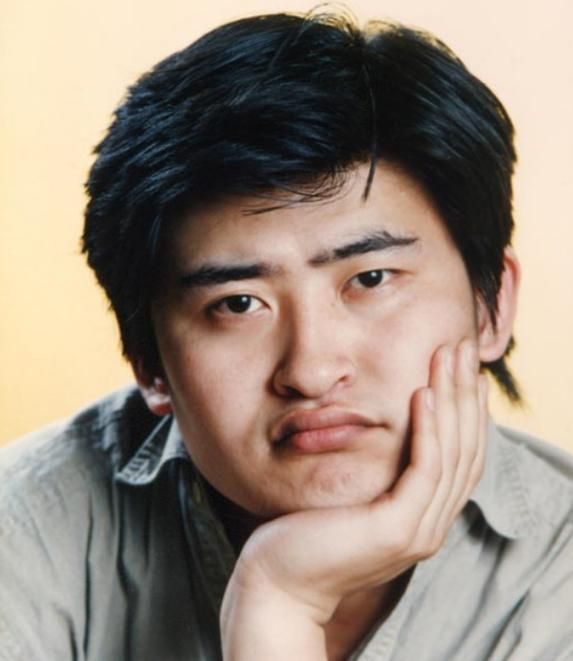

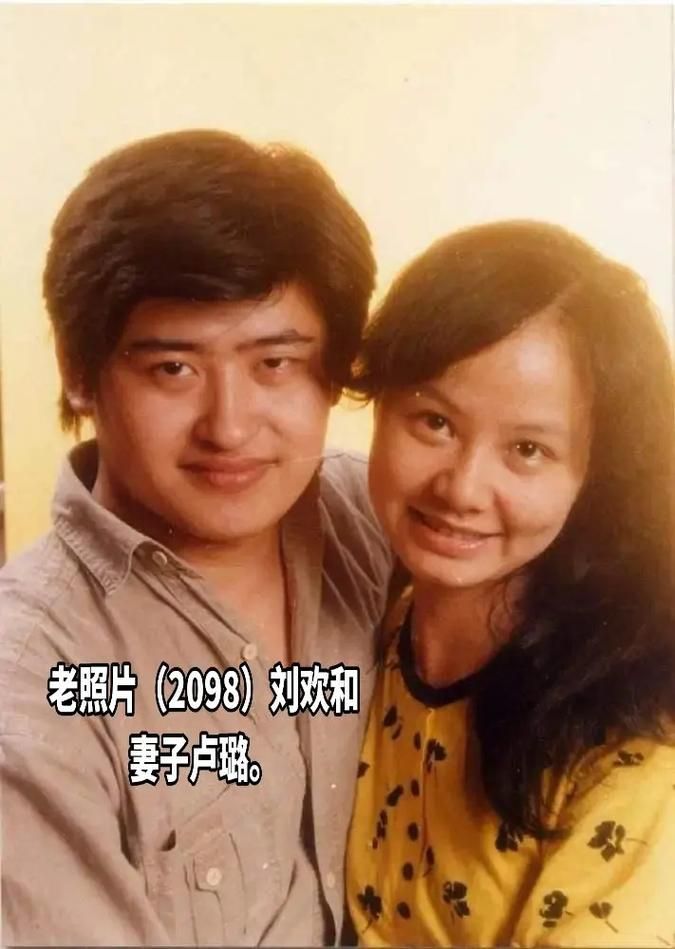

提起刘欢,乐坛的“活化石”当之无愧——从弯弯的月亮唱到好汉歌,他那标志性的大嗓门和深情演绎,陪伴了一代人的青春。但比起舞台上的光芒万丈,刘欢的家庭却一直低调得像藏在幕布后,尤其是他的婆婆(也就是妻子卢璐的母亲),公开资料里寥寥几笔,却总让人好奇:这位培养出卢璐这样独立女性的母亲,究竟是怎样一个人?她又是如何用几十年的“无声陪伴”,支撑起刘欢这个“明星家庭”的?

卢璐的“学霸基因”:婆婆到底藏着怎样的“教育密码”?

要聊刘欢的婆婆,得先从她的女儿卢璐说起。这个曾在法国生活多年、精通法语的独立女性,不仅是刘欢背后的“贤内助”,更有着自己的事业和思考——她曾是北京外语学院的老师,后来转型做文化传播,还翻译出版过多本书籍。这样的“才女”标签,很多人会下意识猜测:“这肯定是妈妈教育得好啊!”

但翻遍公开资料,关于婆婆的早年经历,几乎找不到“标准答案”。只知道她出生在书香门第,年轻时是知识分子,对卢璐的教育从来不是“填鸭式”的“鸡娃”,而是“放养式”的“引路”。据卢璐曾在采访中提过:“妈妈总是说‘你得自己走,我只能在后面看你’,所以从小她就不干涉我选学校、选专业,甚至连后来去法国留学,她也只是帮我收拾行李,说‘路在自己脚下,摔了再爬起来’。”

这种“不控制只支持”的教育理念,在如今这个“鸡娃”成风的时代显得格外珍贵。更让人佩服的是,婆婆自己对学习的热情也从未停止——年过六旬时,她还自学使用智能手机、研究短视频,笑着说“不能跟年轻人脱节嘛”。或许正是这种“终身成长”的活法,让卢璐从小就明白:真正的优秀,从来不是“被推着走”,而是“自己想走”。

刘欢家庭的“避风港”:婆婆用“烟火气”冲淡了“星味”

娱乐圈的家庭,总容易被贴上“名利场”的标签——聚光灯下的爱情,往往要面对更多考验。但刘欢和卢璐的婚姻,却成了圈内出了名的“神仙眷侣”,从1990年结婚至今,34年相濡以沫,连绯闻都几乎没沾过。这背后,婆婆打造的“家庭烟火气”功不可没。

刘欢曾在综艺我和我的父辈里不经意提到过:“我们家最热闹的,不是开派对,是每周日回岳母家吃饭。老太太(婆婆)会包我最爱吃的猪肉白菜馅儿饺子,卢璐怀孕时她天天煲汤,连我熬夜写歌,她都会端来一盏热蜂蜜水。”要知道,刘欢作为家喻户晓的歌星,身边从不缺追捧和应酬,但婆婆却用最普通的“一碗热汤”“一盘饺子”,把他拽回了“人间真实”——不是“刘欢老师”,而是“卢璐的丈夫”“孩子们的爸爸”。

更难得的是,婆婆从不在意儿子儿媳的“明星身份”。有媒体报道,有一回刘欢去接她出院,门口记者蜂拥而至,老太太却摆摆手说:“别拍,我就是一个普通老太太,没什么好看的。”这种“不贪慕虚荣”的清醒,或许正是刘欢家庭能始终安稳的“定海神针”——她让家里的每个人都明白:无论外面有多少掌声和鲜花,回到家,只是最普通的家人。

低到尘埃里的“智慧”:比“抢镜头”更珍贵的,是“守得住”

在娱乐圈,很多“星爸星妈”热衷于出现在子女的综艺里、晒出全家福,甚至借子女名气“博出位”。但刘欢的婆婆,却像一株安静的兰草,把所有的温柔都藏在了“幕后”。

卢璐曾在社交媒体上分享过一个细节:有一回她工作遇到挫折,回家闷闷不乐,婆婆没说太多大道理,只是拉她的手逛菜场,挑最新鲜的蔬菜,说“饭要吃热乎的,天塌下来也得先填饱肚子”;刘欢母亲生病住院时,婆婆白天照顾,晚上回家还惦记着给刘欢和孩子们做饭,说“你们在外打拼,家里得有口热饭等着”。

这些“鸡毛蒜皮”的小事,藏着最朴素的“生活智慧”——不是要成为“完美妈妈”,而是让家人感受到“被需要”;不是要站在高处“指点”,而是蹲下来“陪伴”。就像卢璐说的:“妈妈的厉害,从不是她说了什么,而是她活成了什么——一个不为外界所动,只把日子过成诗的普通女人。”

这样的“普通”,在娱乐圈里反而成了“稀有”。比起那些热衷于炒作“星妈人设”的家长,刘欢的婆婆用一种“润物细无声”的方式告诉我们:真正的家庭,不需要聚光灯照亮,只需要每个成员都愿意为彼此“低头系鞋带”;真正的家风,不是挂在嘴边的“大道理”,而是藏在餐桌上的“一粥一饭”。

写在最后:每个“不抢镜”的她,都是家庭的“无名英雄”

其实刘欢婆婆的故事,像极了我们身边很多妈妈——她们没有显赫的身份,没有耀眼的光环,却用一辈子的隐忍和付出,把家变成了“爱的港湾”。她们不会在镜头前说漂亮话,却会记得每个人的口味;她们不追求“自我实现”,却成了全家最坚实的依靠。

或许下次再看到“明星家庭”的新闻时,我们可以多留意一下那些“幕后的身影”——她们不抢镜,却撑起了整个家的天;她们不说话,却把最好的爱,都藏在了岁月的褶皱里。

就像刘欢的歌里唱的“天地之间有杆秤,那秤砣是老百姓”,家庭的幸福又何尝不是?真正能称量出温暖的,从来不是聚光灯下的“高光时刻”,而是那些藏在烟火气里的“无声陪伴”。

毕竟,能把日子过成“诗”的人,从来都是生活的“诗人”——哪怕她,从未写过一行字。