1998年的冬天,电视里飘着雪花,录像带吱呀转动着,镜头切到领奖台时,我爸突然把音量调大了——刘欢穿着件深灰色中山装,手里攥着金光闪闪的奖杯,对着台下说了句“这奖,是给所有心里有座山的人”,说完抹了把额头,眼角亮得像盛了星星。

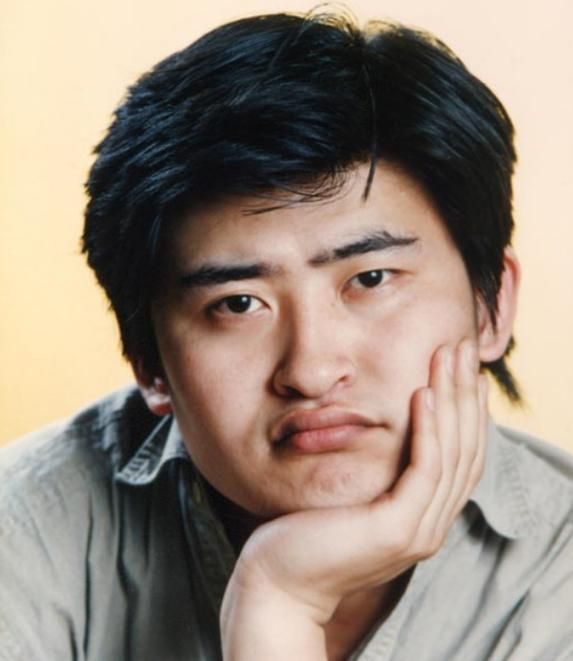

那年我8岁,不懂什么叫“心里的山”,只觉得他唱的“大河向东流啊,天上的星星参北斗”像从村口老槐树下吼出来的,粗粝又带劲儿,连胡同里跳皮筋的姑娘都跟着调子蹦。后来才知道,那座“山”,是水浒传里108条好汉的肝胆,是90年代中国人对着生活硬刚的劲儿,更是刘欢用嗓子给一代人撑起的一把精神伞。

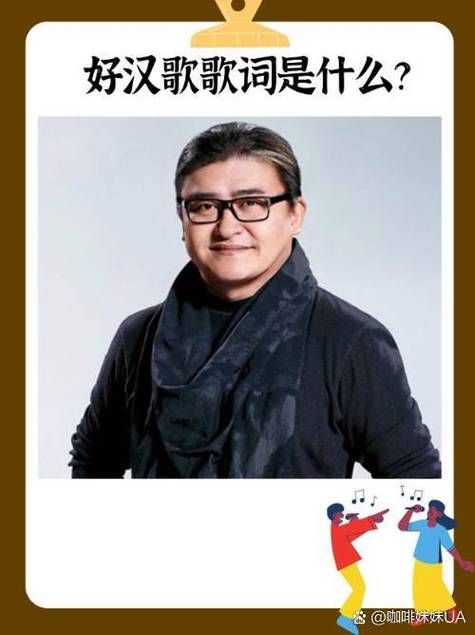

好汉歌不是“写”出来的,是“憋”出来的

1997年,水浒传剧组找作曲家赵季平写主题曲,赵老师皱着眉头翻剧本:“这梁山好汉,既有替天行道的豪气,也有儿女情长的柔软,咋写才能不落俗套?”那天晚上他翻来覆去睡不着,听见妻子在厨房熬小米粥,米粒在锅里“咕嘟咕嘟”响,突然灵感一闪:“好汉歌不能雅,得糙,得像老百姓家口粥,热乎、实在!”

歌谱出来了,找谁唱?导演张纪中一开始想找流行歌手,赵季平摆摆手:“不行,得有‘江湖气’。你听刘欢唱少年壮志不言愁,那嗓子里的倔强,跟李逵扛着板斧下山一样,有股扑面而来的实在劲儿。”

可刘欢当时正准备去美国念书,录音棚排得满满当当。听说水浒传缺主唱,他直接推掉了下午的机票,揣着谱子一头扎进录音棚。连续录了两天,嗓子哑得像砂纸摩擦,赵季平劝他歇会儿,他却摆摆手:“不行,这前奏一出来,我脑子里全是宋江在浔阳楼题反诗,非得吼出那股‘憋屈劲儿’才痛快。”

后来你看,歌里哪有什么华丽的转音?他就像个酒馆里对着月亮喝酒的汉子,把“路见不平一声吼”吼成了每个人的心声。多少年后采访,刘欢笑着说:“那会儿哪懂什么技巧,就是觉得,好汉的歌,就得用命唱。”

领奖台上那句“没你们,哪有这奖?

1998年底,好汉歌火遍大江南北,拿了“中国音乐电视大赛”金奖。颁奖礼那天,刘欢穿着洗得发白的西装上台,底下掌声雷动,他握着奖杯,突然红了眼眶:“这奖不能只给我一个人,得给水浒传的兄弟们——给在水浒村里举着火把跑的群众演员,给化妆师把脸涂得黢黑还笑着的姑娘,给扛着机器在泥地里打滚的摄像师傅……”

台下有人喊:“刘老师,再唱一句呗!”他举着奖杯,对着话筒清了清嗓子,没唱歌词,却吼了句最朴实的“啊——嘿!”就像当年在筒子楼里和邻居喝酒划拳,吼得全场跟着起哄,连颁奖的老艺术家都拍着桌子笑。

后来有网友扒出旧视频,发现他领奖时穿的西装袖口磨出了毛边,才知道那时候刘欢早就功成名就,却还保持着最本真的样子——不摆谱,不端着,把所有光环都砸进歌里,再捧给真正需要它的人。

为什么27年后,我们还是听不够好汉歌?

前几天刷到个视频,广场舞大妈跟着好汉歌扭秧歌,音箱摆在快递柜上,旁边是玩手机的大学生,居然跟着调子小声哼;工地上的大哥蹲在工地食堂啃馒头,手机里循环播放“大河向东流”,油渍沾在屏幕上也不擦;就连00后的同事,也问我:“叔,这歌是不是有种‘不管遇到啥,爷们儿能扛’的劲儿?”

是啊,刘欢在领奖台上说的“心里的山”,从来不是什么高大上的词儿。它是下岗工人重新创业时的倔强,是农民工进城打工的背影,是普通人对日子不服输的硬气。他把这些拧进了好汉歌的旋律里,所以它从不是一首“怀旧老歌”,是每个时代人心里都揣着的那股“人活着,图个痛快”。

前几天刘欢在节目里又说:“嗓子不行了,高音上不去了,但只要有人唱‘好汉歌’,我还能跟着打拍子。”看着台下年轻人举起手机闪光灯,就像当年他在领奖台上,看着台下挥舞的手臂,突然就明白了——有些声音,从来不会被时间磨掉,它就像刻在骨头上的纹路,每一次响起,都让我们想起自己曾是那个“敢爱敢恨、敢闯敢拼”的“好汉”。

27年了,那个领奖台上的背影,那句“心里的山”,那首吼得天地动容的好汉歌,为什么总能让我们红了眼眶?或许因为,歌里唱的不是英雄,是我们每一个在生活里提着刀、扛着山,却依然笑着往前走的人。

你说呢?