1998年,电视剧水浒传播出,片尾曲好汉歌一响,全国老百姓的黑显视器前都跟着吼了起来。那是没有短视频、没有流量的年代,一首歌能火遍大江南北,靠的不是营销,是刘欢的嗓子,是词里唱的"江湖",是每个普通人听了都忍不住拍桌子的一句"该出手时就出手"。

你说好汉歌的词"土"?可这"土"里藏着最鲜活的江湖气

写词人易茗当初接到活儿时,就跟导演说:"水浒里的好汉,不是穿绸缎坐轿子的文人,是扛着板斧、喝着烧刀子的粗人,词得让他们能从嘴里直接蹦出来。"

所以你看:"大河向东流啊,天上的星星参北斗",哪有什么华丽辞藻?就是庄稼汉看天时的感叹,是船夫摇橹时的号子,可偏偏这大白话里,有股子天高地阔的豪迈——你仿佛能看到黄河水裹着泥沙奔腾,星光下的好汉们围着篝火,一碗接一碗地喝酒。

"路见不平一声吼,该出手时就出手",更没半点弯弯绕。现在写歌讲究"含蓄",可好汉歌偏不,它就像鲁智深倒拔垂杨柳的劲儿,直愣愣地戳到你心窝子里。普通人哪有那么多"人生若只如初见",遇到不平事,不就盼着有人能站出来吼一声吗?这词,唱的不是英雄,是咱老百姓心里的那股"仗义"。

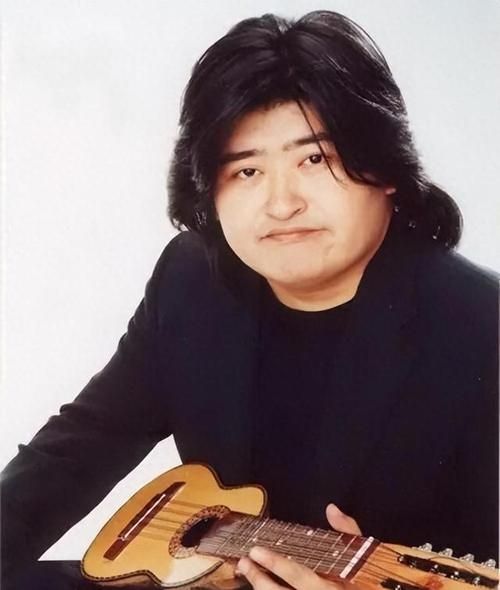

刘欢的嗓子,是把词酿成了"烈酒"

有人说,刘欢的好汉歌"一人撑起一首歌"。你细听:开头"大河向东流啊",他不是用嗓子"喊",是用胸膛"撞"出来的——低声部带着黄河水浑厚的共鸣,高声部又像鹰隼划过天空,一下子就把"好汉"的沧桑和豪气立住了。

最绝的是中间那几句"嘿,嘿,嘿,嘿",既不是刻意炫技,也不是随便嚎。刘欢说:"这不是打气,是好汉们心里的那股火,是闷头走山路时的喘息。" 你听这四个"嘿",从低到高,再落下,像极了好汉们扛起百斤麻袋时,憋着一口气,又猛地松开的那个瞬间——有劲,但不冲;有痛,但不苦。

后来有人说,这首歌就该让刘欢唱,换谁都不行。可不是吗?他的嗓子里有种"故事感",不是学院派的完美,是像陈年老酒,喝一口,能品出岁月的褶皱,能品出江湖的风尘。

30年了,为什么我们还爱听"好汉"唱江湖?

有人说,现在早没江湖了,高铁飞机,谁还唱"大河向东流"?可你仔细想想,咱们心里那个"江湖"从来没消失过。

加班到深夜,同事给你留的一盏灯,是不是"路见不平一声吼"?地铁上给老人让座,对方一句"谢谢",算不算"该出手时就出手"?公司遇到难事儿,大家拧成一股绳扛过去,是不是也像梁山好汉们"大碗喝酒,大块吃肉"的情义?

好汉歌的红,从来不是因为它"老",而是因为它唱的是中国人骨子里的东西:是遇到事儿不怂的胆气,是看到弱者不躲的义气,是日子再难,也得"水泊梁山"般挺直腰杆的底气。

30年后,再听刘欢唱"大河向东流",还是会忍不住跟着哼。不是怀旧,是歌里的好汉,早就成了咱自己——谁心里没有一条奔流的大河呢?谁不想活成那个"该出手时就出手"的痛快人呢?

说到底,好汉歌能传30年,凭的不是旋律多复杂,歌词多文雅,是它把"江湖"唱进了咱的生活,把"好汉"刻进了咱的骨头里。这大概就是经典的样子——不管过多少年,你一哼,就知道:"啊,是咱中国人的味儿。"