你有没有发现一个耐人寻味的现象?同样是好汉歌和上学歌的创作者,刘欢在春晚舞台光芒万丈,孙耀威却在TVB剧集里默默耕耘;同样拥有惊艳的声线,刘欢是音乐殿堂级的存在,孙耀威却成了“可盐可甜”的校园剧代名词?这背后,藏着华语乐坛三十年巨变的密码。

巅峰时刻:截然不同的“王座”

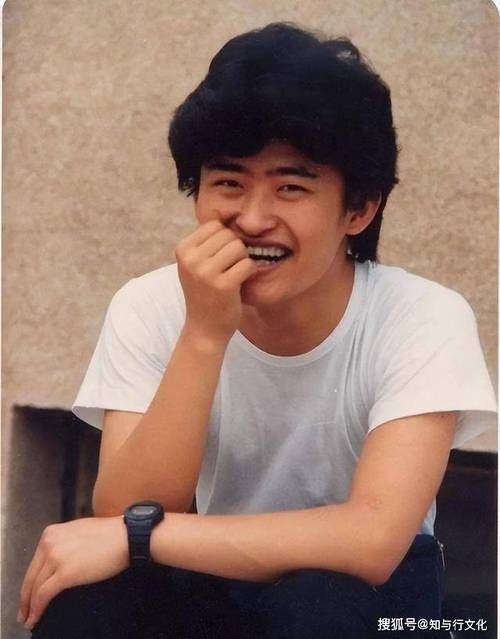

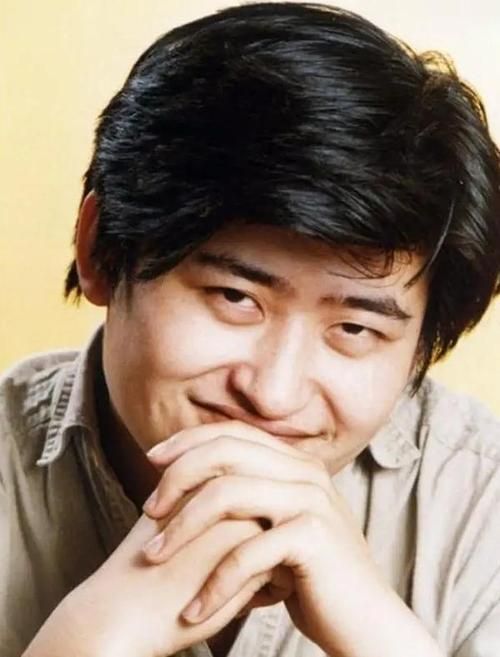

刘欢的巅峰,是时代赋予的灯塔。1990年,弯弯的月亮在春晚唱响,那醇厚如大地般的嗓音瞬间穿透千家万户的收音机。他不仅是歌手,更是文化符号——为北京人在纽约唱千万次的问,将华人闯荡海外的孤勇与坚韧凝成音符;为水浒传谱好汉歌,将一曲高亢粗犷的江湖气唱成国民记忆。他的巅峰,是站在巨浪之巅,声音成为时代的注脚。

孙耀威的巅峰,则镶嵌在青春的琥珀里。1993年,一首如果我知道让全港男生纷纷模仿他的发型与深情。他被冠以“小古巨基”的美名,在TVB剧集里穿梭于知解时空天的科幻与乌金血剑的武侠之间。他的巅峰,是校园舞会上的磁带AB面,是少年心事如散落人间的星光般纯净而短暂——是青春偶像流水线上一颗精准运转的齿轮。

转型之路:主动选择的岔路口

命运的分野在1998年悄然显现。刘欢拒绝好汉歌天价商演,退守高校讲台,将战场转向课堂与创作。当孙耀威在A Day With Bowie里尝试R&B转型遇冷时,刘欢却在我是歌手的舞台上用从头再来诠释艺术家的风骨。刘欢的转身,是主动卸下光环的清醒——他选择了“授人以渔”的学者身份与厚积薄发的艺术坚守。

孙耀威则被时代浪潮推向更广阔的舞台。当香港乐坛进入寒冬,他北上内地,在怀玉传奇、女人花等剧中重塑戏路。当同龄人固守歌坛时,他已在三十而已里成为观众又爱又恨的“梁正贤”。从歌手到演员的转型,对孙耀威不是妥协而是求生——是“船小好调头”的灵活适应,是“适者生存”的娱乐圈生存法则。

时代镜像:大时代下的个人答案

两人轨迹的差异,更是华语娱乐产业巨变的缩影。当刘欢们站在C位时,电视是大众娱乐的绝对霸主,歌手是国民精神的代言人;孙耀威成名时,磁带与盗版版权撕扯着市场,偶像经济已初露锋芒,但尚未形成气候。当互联网摧毁传统唱片业,刘欢凭借深厚积淀成为“活化石”,而孙耀威则借助内地影视市场崛起找到第二春。

刘欢的符号意义在于“不可替代”——他是华语乐坛最后的大师级人物,是艺术尊严的代名词;孙耀威的符号意义在于“多元生存”——他是90偶像转型成功的范本,是“演而优则歌、歌而优则演”的生动注脚。

两种活法:永恒价值的启示录

站在2024年回望,刘欢与孙耀威的路径选择,恰似娱乐圈两种生存哲学的永恒博弈。刘欢用从前慢的旋律提醒我们:真正的艺术价值不在于流量喧嚣,而在于岁月沉淀后的回响。当好汉歌的旋律在短视频里魔性循环时,他仍在课堂上传道授业,这何尝不是对浮躁时代最温柔的反抗?

孙耀威则用三十年如一日的敬业证明:在“人设”易碎的娱乐圈,真正的护城河是持续进化的能力。从心花路放里自嘲的“小咖演员”,到外科风云中沉稳的医生,他用角色厚度撑起了演员的尊严——当流量明星因塌房跌落神坛时,这种“熬出来”的底气才最珍贵。

有没有一种可能?刘欢与孙耀威,本就是华语娱乐生态中不可或缺的双生树?一个用艺术高度定义行业标杆,一个用实用主义开辟生存空间。在流量漩涡中,他们一个成为清醒的守望者,一个灵活的破局者。当我是歌手的舞台需要定海神针时,是刘欢的醇厚镇住场子;当都市情剧需要“前男友”的精准演绎时,孙耀威的层次感总让人过目难忘。

下一个能笑着走到终点的,会是谁?是坚持艺术理想的“刘欢们”,还是深谙生存法则的“孙耀威们”?或许答案就藏在他们共同的秘密里——在聚光灯照不到的角落,永远比别人多练了一小时声,多揣摩了一个角色,多思考了一次“为什么”。这,才是娱乐圈真正的“顶流密码”。