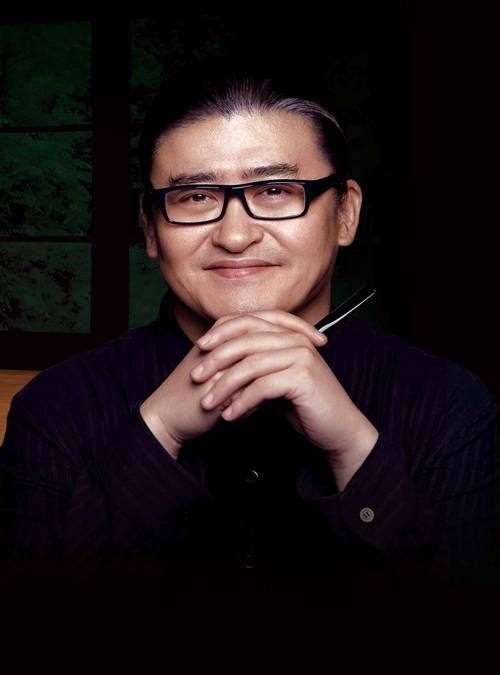

提起刘欢,你想到的是什么?是好汉歌里一声“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里月光下的温柔,还是中国好声音里转椅背后那句“音乐是用来听的,不是用来比的”?这些标签叠加,似乎构成了公众对刘欢的全部认知——但真的“全部”吗?当有人提议“以刘欢的名字命名一个奖”时,与其说是给一位歌手立碑,不如说是这个行业在喧嚣中,想抓住一根能丈量“价值”的标尺。毕竟,如今的娱乐圈不缺“奖”,缺的是能让人静下心来琢磨“这个奖,到底奖的是什么”的底气。

刘欢凭什么“扛”得起一个以他命名的奖?

说到底,任何以人名命名的奖项,都离不开“人格魅力的延伸”。刘欢的魅力,从不是舞台上的光芒万丈,而是“不装”的真诚。他成名于90年代,那个年代没有微博热搜,没有数据控评,歌手的走红靠的是作品钻进老百姓的耳朵里。刘欢的千万次的问唱得人心里发颤,不是因为音域多广,而是唱出了北京人在纽约里那种文化碰撞下的苍凉与倔强;他的从头再来后来成了下岗工人的“战歌”,也不是刻意标榜“正能量”,而是他骨子里对“普通人生活”的共情——他有北大副教授的身份,却会在节目里跟选手聊“你嗓子哑了,得喝胖大海”,会在年轻歌手紧张时自嘲“我当年第一次上台,腿抖得像装了马达”。

这种“接地气的专业感”,正是当下娱乐圈稀缺的。如今有人热议“刘欢奖”,看中的或许不是刘欢拿了多少格莱美,而是他身上那股“作品说话”的执拗。他曾在一档综艺里直言“有些选秀选手,技巧一堆,情感却空得像个气球”,这话得罪人吗?或许。但观众爱听的不是“圆滑”,是“真话”——就像他评价导师李健时说的“他就像一杯温水,看似平淡,实则越品越有味”,这何尝不是他自己的写照?一个能给行业“敢说真话”的人,自然有资格成为“价值”的代名词。

若真有“刘欢奖”,它该奖什么?

假设“刘欢奖”真的落地,它可能永远不会出现在流量狂欢的颁奖礼上,也不会以“收视率”“带货力”为评分标准。它更可能像刘欢本人一样,“低调但有力量”。

或许,它会奖“十年磨一剑”的匠心。刘欢的亚洲雄风火了,但他沉下心去研究西方歌剧、中国戏曲,把红楼梦里“葬花吟”谱成曲,在舞台上演歌剧图兰朵,一熬就是十年。如今的娱乐圈太需要这种“熬”——有人三个月发五张专辑,歌词全是“爱呀恨呀”,却在问“我写的歌,凭什么过不了审”?或许缺的不是“才华”,是刘欢那种“对作品有敬畏心”的态度。

或许,它会奖“敢和流量硬刚”的勇气。刘欢当导师时,曾直接劝一位想靠“卖惨”博同情的选手“别用故事绑架音乐,观众不是来听你念简历的”;他吐槽某些综艺“为了剪辑效果,把选手的努力剪成一地鸡毛”,不是因为“老派”,是因为他相信“音乐的核心永远是艺术,不是流量搏出位的工具”。如果“刘欢奖”能鼓励更多“不迎合、不炒作”的创作者,或许观众的审美就不会被“劣币”绑架。

又或许,它会奖“跳出名利”的格局。刘欢赚过钱,但他说过“钱够花就行,我得留时间陪家人、做学问”;他给公益项目献唱,从不要求署名,只希望“让更多人听到那些被埋没的声音”。这种“大俗即大雅”的通透,让他在名利场里活成了一股清流——而一个行业的健康发展,不正是需要更多“不困于名利,不役于流量”的人吗?

“刘欢奖”的本质:是给行业一面镜子

说到底,“刘欢奖”是不是真的设立,或许没那么重要。重要的是它触动了人们对“好娱乐圈”的想象:一个奖项不必堆砌“国际巨星”的头衔,不必追求“星光璀璨”的场面,只要能像刘欢那样,守住“真、诚、稳”三个字,就是有价值的。

就像刘欢歌里唱的“天地之间有杆秤,那秤砣是老百姓”,行业的“好”与“坏”,从来不是靠宣传出来的,是靠作品、靠口碑、靠时间沉淀出来的。有人问“刘欢需要这个奖吗?”或许不需要,因为这个行业需要——当“流量至上”成为潜规则,当“数据造假”成为常态,一个“刘欢奖”或许能成为那杆秤,提醒所有从业者:别忘了出发时的初心,别忘了观众的眼睛,别忘了艺术之所以为艺术,是因为它有温度、有筋骨、有灵魂。

下次再看到刘欢,或许可以不只记得他的歌,记得他转椅背后的温柔与犀利——或许这就是“刘欢奖”真正的意义:不是授人以奖,而是授人以“光”,让每个在娱乐圈里打拼的人,都知道该朝着哪里走。