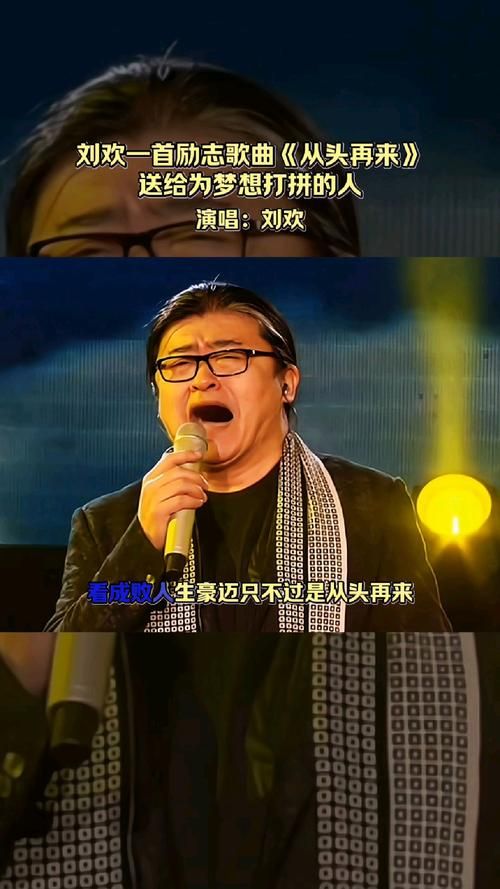

1990年北京亚运会开幕式,当刘欢站在工人体育场,用沙哑的嗓音唱响好汉歌时,没人能想到这个穿着普通衬衫的男人,会在二十多年后,成为圈内人敬重的"音乐活化石"。但很少有人问:从当年拿着几百块比赛奖金的穷学生,到如今版税入账的乐坛常青树,刘欢心里真正在意的,到底是不是那些"奖金数字"?

1987年那场比赛:奖金是副产物,心跳才是正解

1987年,24岁的刘欢还是中央音乐学院的青年教师,兼着酒吧驻唱补贴生活费。那年秋天,他接到一个电话——首届中国音乐电视大赛正在筹备,导演组想找位年轻人唱主题曲少年壮志不言愁。

"唱主题曲能给多少奖金?"刘欢当时问了一句。电话那头沉默了片刻:"可能是......300块?"

300块。在当时的北京,够一个普通家庭半个月的生活费。但刘欢没犹豫,第二天就跑到录音棚。他说:"给我谱子就行,钱不重要,这歌的劲儿——就是我当时想表达的。"

决赛那天,他穿了一件洗得发白的蓝布工装裤,抱着吉他就上了台。灯光打下来时,他突然想起小时候在胡同里跟着收音机学唱歌的日子,想起大学时为了买把二手吉他啃了半个月馒头。高潮部分"几度风雨几度春秋",他下意识地攥紧了拳头,指甲在木吉他上留下浅浅的划痕。

公布获奖名单时,刘欢听到了自己的名字,也听到了"奖金500元"的补充说明。台下掌声雷动,他却只盯着台下的妻子——卢璐记得,那天他下台后第一件事不是数钱,而是把奖金塞进她手里:"赶紧给你买件新毛衣,旧的都穿破三个洞了。"

从好汉歌到好声音:当数字遇上"笨"

1998年,电视剧水浒传找刘欢唱主题曲。制片人张纪中开价:"刘老师,这歌给您5万版权费,您看行吗?"

刘欢当时正忙着给电影集结号写配乐,摆摆手:"不用不用,我看好这剧本,唱了算我的。"

后来好汉歌火了,火遍大江南北。有唱片公司找他谈版权:"这歌现在随便卖彩铃都上百万,您至少能分50万吧?"

刘欢摇头:"词作者易茗还在拿基本工资呢,咱俩分一分,人家怎么办?最后只拿了10万,全给了易茗。"

有人说他"傻",放着钱不赚。但刘欢在一次采访里说:"你让我为了钱改一个音符,我晚上睡不着。当年在酒吧唱歌,给10块钱我也唱,只要歌有人听。"

这话不是说说。2012年,他加盟中国好声音,当导师时开口第一句话就是:"我来这儿不是为了钱,是想找几个能跟我'较真'的年轻人。"

有选手问他:"刘老师,您现在一首歌的出场费多少?"

他笑:"出场费?我有时候在家做饭,听着歌谱,比出场费开心多了。"

奖单里的"漏洞":比钱更重要的,是"留下点什么"

2023年,刘欢获得华语音乐终身成就奖。颁奖典礼上,主持人翻着他的履历:"从1987年到现在,刘老师获得的奖金累计超过......"

他突然打断:"别数奖金,没意思。"台下安静下来,他说:"你们知道我最骄傲的'奖金'是什么吗?"

他拿起话筒,指向后台:"刚才后台有个小歌手跑过来,跟我说'刘老师,我初中就是因为听了弯弯的月亮才学音乐的'——你看,一首歌能影响一个人,比多少钱都值钱。"

确实,查刘欢的履历,你会发现一个"奇怪"的现象:他很少参加商业演出,版税收入在圈内不算顶尖,但几乎所有跟他合作过的人,都会提到"他对音乐较真到近乎固执"。

给歌手录专辑,他要求每个和弦必须精准:"这个音差0.5度,听起来就别扭。"

写电影配乐,他能为了30秒的背景音,熬三个通宵:"观众可能听不出来,但我知道不对。"

甚至做公益,他也挑"费钱但有用"的:2018年他去贵州山区支教,给孩子们买了50把吉他,有人问他"这么多钱还不如捐钱",他说:"吉他能让孩子自己学会表达,钱花得值。"

最后的问题:奖金是镜子,照见每个"刘欢"的选择

前几天刷到一条视频:刘欢在音乐节后台,蹲在角落里吃盒饭,粉丝递来签名笔,他擦擦手,签完后还问"签得清不清楚"。评论区有人说:"这么大牌的歌手,还这么接地气。"

是啊,从500块奖金到终身成就奖,他好像从来没变过——钱来了,花该花的地方;钱没来,写该写的歌。

但话说回来,刘欢的"与众不同",到底是因为他有钱"不在乎",还是因为他心里有更重要的事?就像他当年在酒吧唱歌时,给10块也唱;后来成名了,给100万也不改一个音符——从来不是钱多少的问题,是他从来没把"钱"当成"终点"。

你看,现在娱乐圈里,多少人为了天价片酬轧戏,多少人为了流量卖人设,可刘欢却始终在说:"音乐这东西,得往心里走。"

那么最后想问问大家:如果给你一个机会,像刘欢一样,拿一辈子的奖金,换一辈子的音乐初心,你愿意吗?