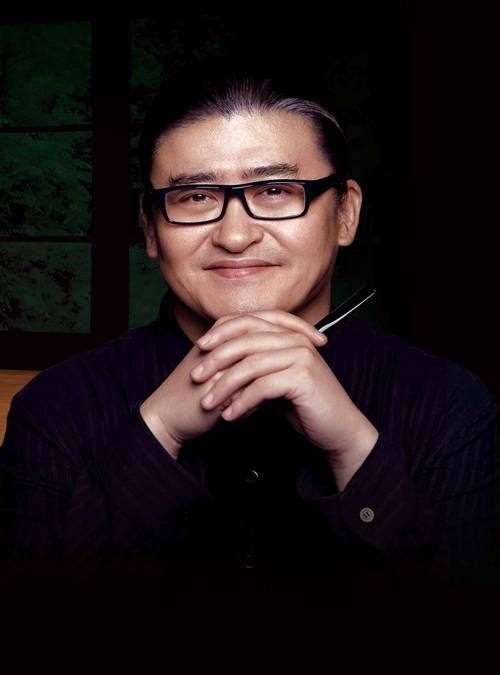

提起刘欢,大众的认知标签似乎永远绕不开“歌坛常青树”“音乐教父”。从好汉歌的荡气回肠到弯弯的月亮的温柔缱绻,他用几十年的音乐修为,在华语乐坛刻下了不可磨灭的印记。但鲜为人知的是,这位舞台上一开口就能点燃全场的音乐人,私下里却有着一张严苛到近乎“毒舌”的“艺术嘴”——无论是演唱会细节、编曲逻辑,还是同行的专业水准,他总能一针见血地指出问题,极少公开“捧人”。

可就在最近,一场看似普通的艺术展览上,刘欢却破天荒地做了一件让圈内人都觉得“意外”的事:面对一幅尚未标注作者名的画作,他在画前驻足足足十分钟,眉头从紧锁到舒展,最后转身对身边的人说:“这画,有魂。十年前的作者,现在应该更懂‘留白’的重量了。”这短短一句话,不仅让策展团队沸腾,更让“刘欢夸画”的话题悄无声息地爬上了热搜——要知道,刘欢上一次公开称赞其他艺术家的作品,还是五年前某位青年作曲家的交响乐作品,且评价也只是“尚可”。

从“音符”到“色彩”:一个“细节控”的艺术共鸣

熟悉刘欢的人都知道,他对“好”的判断标准,从来都离不开两个字——“真诚”。音乐里,他拒绝毫无感情的炫技,认为每个音符都该有呼吸;没想到,这种标准竟然被他原封不动地搬到了画的面前。

那幅让他破防的画,名为尘嚣之上的静音,是一幅布面油画。画面主体是一扇半开的木窗,窗外是朦胧的城市晨雾,窗内却只有一只歪斜的藤椅和一束落在墙角的光。没有人物,没有故事性极强的情节,只有灰白、墨绿、米黄的色块交织,连笔触都带着若隐若现的凌乱感。可偏偏就是这样的“简单”,让刘欢停下了脚步。“你看这窗框的裂纹,”他指着画作左下角一道细微的笔触说,“不是刻意画出来的‘旧’,是颜料堆叠时自然流淌的‘呼吸感’。还有那束光,不是纯黄,掺了一点点灰,像凌晨五点的天光,真实得让人想伸手去挡眼睛。”

更让人意外的是,刘欢不仅看出了画作的技法,甚至精准“猜”出了作者的创作状态。“作者画这画的时候,可能在经历某种‘剥离’——想逃离什么,又舍不得什么,”他顿了顿,指着窗内藤椅上的一小块靛蓝色补丁,“你看这里,补丁的颜色比椅子本身更亮,像不像心里那个不肯熄灭的小火苗?十年前的作者,可能还不敢把这种‘不完美’这么直白地放在画面里;现在敢了,说明他真的和世界‘和解’了。”

事后策展团队证实,刘欢的评价近乎“神预言”。画作作者是一位80后画家,十年前确实经历过创作瓶颈,甚至一度想放弃绘画,而这幅画正是他去年重回画室后的第一幅作品,主题就是“与过去的自己告别”。

“跨界夸人”背后:艺术本就是同根同源的“真心话”

其实,刘欢和“画”的缘分,远不止这次偶然的驻足。早年在采访中他就提到过,自己年轻时曾学过三年素描,之所以后来转向音乐,是因为“觉得画布太小,装不下心里那些翻滚的情绪”。“但音乐和画,说到底都是在‘造境’——用声音画一幅听得见的画,用颜色谱一首看得见的歌。”他曾这样解释自己对艺术的看法。

这种“跨界共鸣”在他指导青年音乐人时尤为明显。他总会说:“你的旋律节奏卡得太死,像一幅只有透视没有留白的画,观众‘喘不过气’。”这次夸画,他其实也用了音乐的逻辑:“好的画和好的歌一样,得有‘气口’——该停的时候停,该藏的时候藏,才能让人有余味去品。”

对于网友“刘欢是不是偷偷学了画画”的调侃,刘欢在一次直播中笑着回应:“哪有那么多秘密?不过是真心喜欢,所以愿意花时间去‘看’。现在太多人看画,只看作者是谁、拍出了多高的价,却没人愿意停下来,和画里的‘人’说说话。”

从“夸画”到“提醒:别让艺术成为“身份的标签”

刘欢的这次“破例夸赞”,像一颗石子投进艺术圈的湖面,激起了层层涟漪。有年轻画家在社交平台留言:“第一次被认可不是因为‘获奖’,而是因为‘有魂’,突然就觉得画画这件事没那么功利了。”也有艺术评论者指出:“刘欢作为‘外行’的评价,反而戳中了当下艺术圈的一些乱象——过度追捧‘名家光环’‘市场炒作’,反而忽略了作品本身是否真的‘有话要说’。”

其实,无论是音乐、绘画,还是任何一种艺术形式,核心永远是“创作者的真诚”和“作品的灵魂”。刘欢的“夸画”,不是因为他有多懂绘画技巧,而是因为他始终保持着对艺术的敬畏之心和感知力,能穿过形式的外壳,触摸到创作者藏在作品里的喜怒哀乐。

所以,下次再看到一幅画、听到一首歌时,不妨学学刘欢:先放下偏见,别急着问“这是谁的作品”“值多少钱”,而是问问自己:“这幅画,有没有让我停下脚步?这首歌,有没有让我心脏漏跳一拍?”毕竟,艺术本就该是“普通人也能共鸣”的真心话,而不是少数人的“身份标签”。

毕竟,能让“毒舌”刘欢破例的,从来不是名家的名字,而是那个藏在作品里、能让所有感同身受的人,都忍不住说一声“真好”的“魂”。