要说刘欢的大学,先得聊聊他音乐路上那股"轴劲儿。1981年,18岁的刘欢揣着一把破吉他,站在了北京国际商务学院的门口——这学校如今听陌生,可在当年,它藏着不少文艺青年的"江湖"。不是什么顶尖学府,但刘欢在这儿第一次摸到了钢琴键盘,第一次系统学了乐理,更重要的是,他在这儿遇到了推他一把的老师。

你可能不知道,刚入学的刘欢根本不是什么"学霸",成绩平平,就爱抱着吉他扒谱子。可有一天,音乐老师听见他在宿舍用俄语唱喀秋莎,那股浑厚又带着少年气的音色把老师惊住了:"这嗓子,不学美声可惜了!"就这么一句话,刘欢开始白天啃专业课,晚上跑到中央音乐学院的琴房蹭课——那时候的央音,在老北京心里,就是音乐的"圣地",郎朗的爷爷在这里教过书,吴碧霞也刚从这儿毕业。

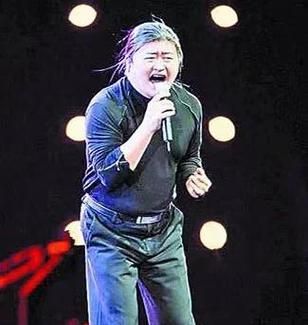

蹭课的日子苦啊,央音的学生用琴房要排队,刘欢就等人家下了课,偷偷溜进去练两小时。有回被门卫发现,正要赶人,听见琴房里传来我的太阳的歌声,门卫愣在原地,叹口气说:"小伙子,下次从正门进,跟老师说要旁听。"后来,他真的考进了中央音乐学院,成了当年金铁霖教授班里最"特殊"的学生——不是科班出身,却凭着对音乐的死磕,把弯弯的月亮千万次的问唱成了时代记忆。

现在回头看,刘欢的大学时光哪只是"读书"那么简单?北京国际商务学院给了他最早的舞台,央音给了他专业的底气,但真正让他站上顶峰的,是那段"明知不是名校,却要拼了命往音乐殿堂里挤"的劲儿。你看那些现在在乐坛发光的歌手,哪个不是在大学时就把图书馆当宿舍,把琴房当家的?刘欢的故事早就告诉我们:重要的不是你从哪所大学毕业,而是你是不是把每个学习的机会,都活成了音乐里最动人的颤音。

所以下次再听刘欢唱歌,别光跟着哼了——那歌声里,藏着二十岁那年,他在央音琴房外,等了一下午只为蹭十分钟琴房的倔强呢。