提起刘欢和齐秦,很多老歌迷会脱口而出:“一个是大哥,一个是狼王。”但在卡带机里反复听过他们二十年的人,或许会想:当刘欢的弯弯的月亮遇上齐秦的大约在冬季,到底是时代的两极,还是灵魂的同频?这两个看似“绝缘体”的歌者,一个像深潭里的酒,越品越厚;一个像旷野里的风,越吹越烈——却偏偏在华语乐坛的土地上,长成了两棵互相仰望的树。

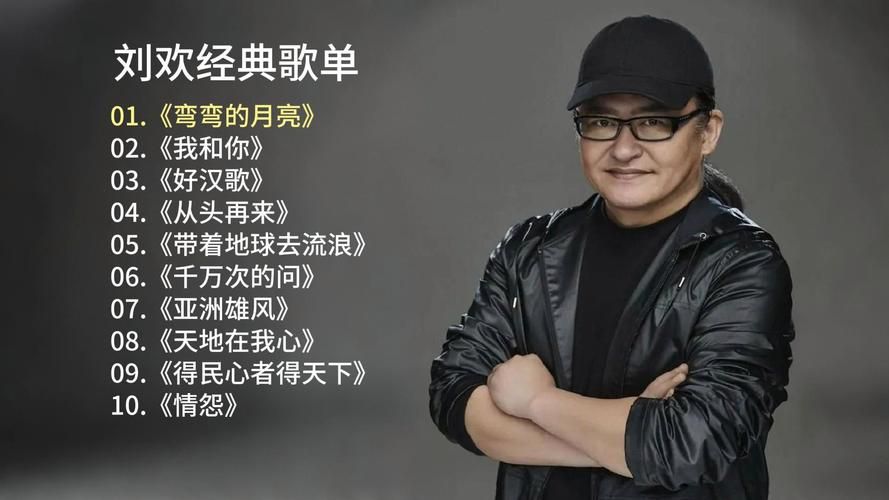

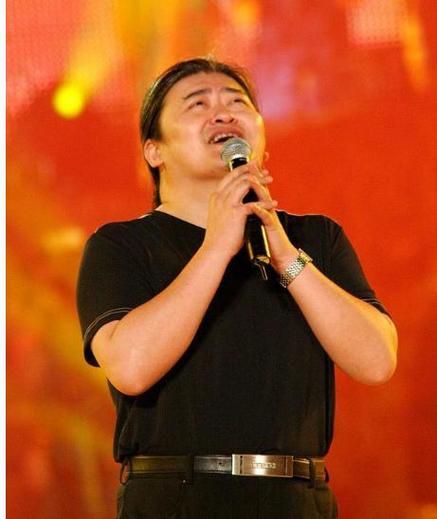

从“校园歌手”到“国民声音”:刘欢的“厚”是岁月熬出来的

1987年,北京的高校文艺汇演上,一个戴着黑框眼镜、留着长发的小伙子,抱着吉他唱了一首少年游。没人能想到,这个中央民族大学的英语老师,会成为日后华语乐坛“声音的天花板”。刘欢的起点很“土”,没有科班背景,就是凭着在学校合唱团里摸爬滚打练出的“大本嗓”,可偏偏能把民歌的韵味、美声的技巧、摇滚的张力揉在一块儿。

你要说他只是“唱得好”,那就小瞧他了。1990年,北京亚运会开幕式上,他站在万人体育馆里,唱出亚洲雄风时那句“我们亚洲,山是昂头的水,是滚滚的河”,不是用嗓子喊,是用丹田里的气托着声音往上走,像一座山突然拔地而起。后来弯弯的月亮里,他又成了“温柔的溪流”,用气声唱“你知道他有多么宽广”——同样是气,亚运会上是力量,民谣里是细腻,这哪是技巧?是他对生活味道的拿捏。

很多人说刘欢“稳”,因为他从不“飙高音”,可你仔细听千万次的问里那句“time after time, whenever I see you falling”,他没有用撕裂的声音去渲染痛苦,而是像在讲故事,把那种压抑了十多年的委屈,揉碎了从牙缝里挤出来。这种“稳”,不是保守,是阅尽千帆后的通透——他知道音乐不是比谁的声音大,而是比谁能让人心里“咯噔”一下。

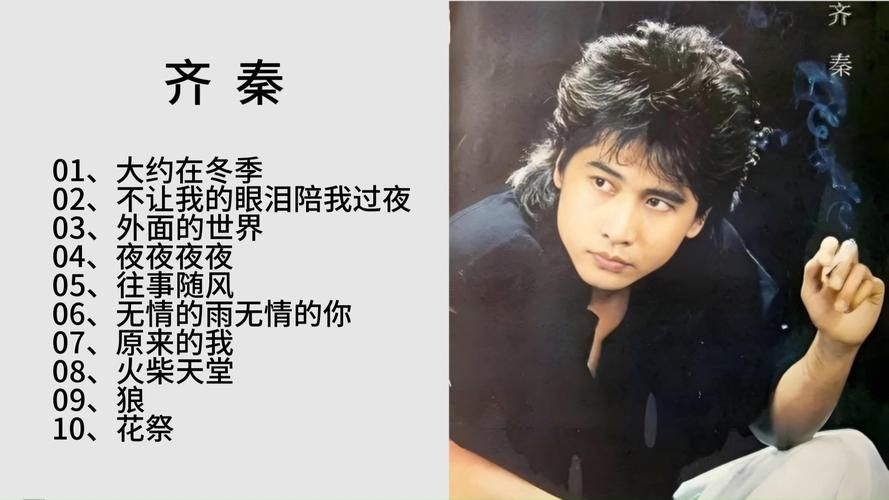

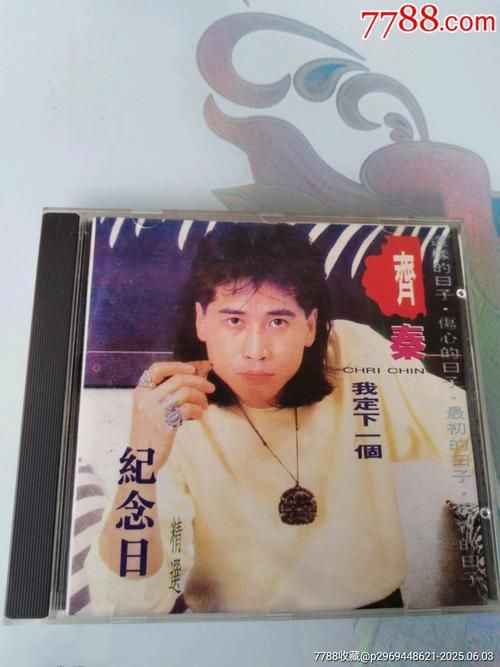

从“叛逆少年”到“狼王”:齐秦的“锋芒”是孤独磨出来的

如果说刘欢是“被岁月养出来”的,那齐秦就是“被孤独逼出来”的。1985年,一个留着长发、穿着皮夹克的年轻人,带着他的“虹乐队”在台北的小酒馆里唱了一首狼。那时的台湾乐坛还在唱甜腻的校园民谣,他抱着吉他,唱“我是一匹来自北方的狼,走在无垠的旷野中”,声音里有种野性的狠,像一把刀突然划开虚伪。

齐秦的“锋芒”,从一开始就带着伤痕。16岁那年,他因为打架斗殴被送进少管所,正是那段孤独的日子,让他把所有情绪都揉进了吉他里。出狱后,他跑去酒吧唱歌,唱火柴的情怀时,手指在弦上跳得飞快,像在跟世界较劲——你看他早期的照片,眼神里总有种“别惹我”的倔,那是被世界摔打过的人,才有的防备。

可这种“锋芒”从来不是刻意的。1988年,他唱大约在冬季,不再是狼里的狼,而是个眼里含着泪的男人,轻轻唱“你没有如期归来,而这正是离别的意义”。他没有哭腔,只是把气声放在每个字后面,那种“放手”的痛,像细雨打在心上,比撕心裂肺更让人难受。后来的夜夜夜夜,他唱“我不能随波浮沉,为了我挚爱的人”,声音里有种破釜沉舟的决绝,却藏着“只要你回头,我就敢回头”的温柔。

两个“极端灵魂”,为何总被放在一起说?

有趣的是,刘欢和齐秦,几乎代表了两极:一个端坐舞台中央,像学者;一个游走边缘,像浪子;一个歌声醇厚如酒,一个清冽如风。可只要翻开华语乐坛的历史,他们总挨在一起——为什么?

或许因为他们都“敢”在时代里做自己。80年代,当所有人还在唱“甜蜜蜜”时,刘欢敢用美声唱少年壮志不言愁;齐秦敢把摇滚和民谣揉在一起,唱“狼”的孤独。他们不追流行,他们创造了流行。

更重要的是,他们都懂“音乐是心的事”。刘欢唱好汉歌时,会说“我把自己当成好汉,唱给老百姓听”;齐秦唱外面的世界时,会说“我唱的是每个年轻人的迷惘”。他们从不在乎自己是“主流”还是“非主流”,只在乎能不能让听歌的人,在某个瞬间突然觉得“啊,你懂我”。

现在听他们,我们到底在听什么?

当抖音神曲转瞬即逝,刘欢和齐秦的歌却还在KTV里被反复点唱。为什么?因为他们的歌里有“人”。

刘欢的歌里,是普通人的生活味道——弯弯的月亮里有故乡的月亮,从头再来里有跌倒后的勇气;齐秦的歌里,是年轻人的情感密码——大约在冬季里有初恋的遗憾,外面的世界里有闯荡的迷茫。他们唱的不是“技巧”,是“真实”;不是“完美”,是“不完美里的动人”。

所以下次当你听到“你走过我的身边,像风轻轻地吹过”,或是“千万里,我追寻着你”——别急着说“老歌”。你听的不是二十年前的旋律,是两个用灵魂唱歌的人,留给这个时代的一封信。信里说:“生活很难,但总有一首歌,能让你觉得,自己不是一个人。”

刘欢的醇厚,齐秦的锋芒,一个如茶,一个如酒。你更爱哪一个?或许不必选,因为真正的好音乐,本就该像人生,有浓有淡,有暖有凉,却都让你觉得,这人间,值得。