提起华语乐坛的“常青树”,刘欢和韩红总被摆在一起讨论。一个是从80年代唱到现在的“音乐教父”,一个是凭青藏高原一鸣惊人、后来又成为“公益旗帜”的实力唱将。网上总有人问:“他俩谁的地位更高?”——可这问题本身,可能就问错了。

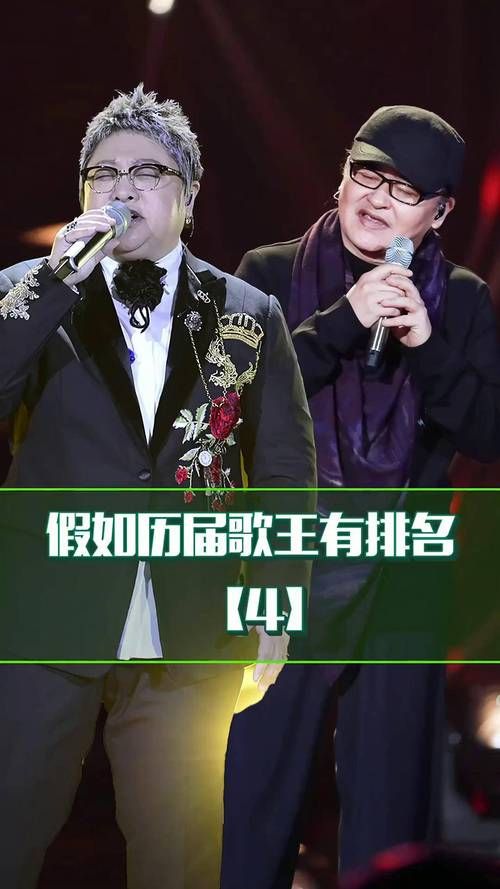

你仔细想想,说“地位”高低,到底是在比什么?是比唱功?刘欢的中音醇厚如陈酒,韩红的高音穿透云霄,俩人都是教科书级别,没法说谁更“厉害”。是比奖项?刘欢拿过国内外几十个音乐大奖,韩红不仅是“三料歌后”,还拿过“中国慈善终身成就奖”,赛道都不一样,怎么比?还是比影响力?刘欢的歌是几代人的共同记忆,好汉歌一开口就是“大河向东流”,韩红的天路能让听者眼眶发烫,她带着基金会跑遍贫困山区,这影响力又怎么用高低衡量?

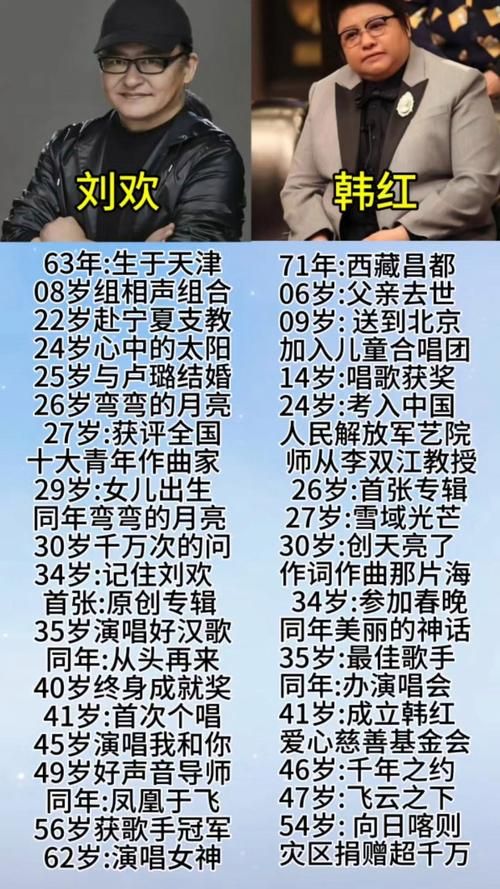

先聊聊刘欢。在很多人眼里,他是“华语乐坛的活化石”。上世纪80年代,当流行音乐刚在国内兴起时,刘欢就用少年壮志不言愁千万次的问打破了“流行=口水歌”的偏见。他唱北京人在纽约,把海外游子的孤独与无奈唱进了人心里;唱好汉歌,明明是豪迈的调子,偏能唱出百转千回的故事感。更难得的是,他从不“端着”——上歌手时,60多岁的人了,为了编曲熬夜跟年轻人讨论,在舞台上唱从头再来依然飙高音飙到头皮发麻。

业内人常说刘欢是“学者型歌手”,这不是虚的。他中央音乐学院的教授身份不是挂名,是真的带着博士生研究民族音乐与流行音乐的融合。有次采访他说:“音乐这东西,得有根。根扎得深,树才能长得高。”你看他创作的作品,不管是弯弯的月亮的婉约,还是亚洲雄风的恢弘,总能找到扎实的文化底子。这种“对艺术的敬畏”,或许就是他能在乐坛屹立三十多年的原因——不是靠流量,不是靠炒作,就是靠一首首能传唱的歌,和一个个能让人记住的角色。

再来说韩红。很多人认识她,是从青藏高原开始的。1995年,这个北京姑娘用一嗓子“呀啦索”震撼了整个乐坛,有人说“她不是在唱歌,是在喊山”,但只有懂的人知道,那高音里藏着对高原的敬畏、对生命的热爱。后来她唱天路,把青藏铁路的建设者唱成了英雄;唱家乡,把对故土的眷恋唱得字字戳心。

可韩红不止是“唱将”。她做公益,是出了名的“拼”。2008年汶川地震,她带着物资第一时间冲进灾区,在废墟上唱歌给孩子们听;后来成立韩红爱心慈善基金会,十几年跑了全国上千个县,建了上百个“爱心之家”,帮了无数孤寡老人和留守儿童。有人说她“太较真”,她怼回去:“公益的事,就得较真!不然要干什么?”疫情期间,她带着团队连续48小时不睡觉,把300吨物资送到武汉前线。

你可能不知道,韩红的“江湖地位”,在业内早就封神了。她是中国内地首位“三金歌后”(金曲歌后、金钟歌后、金鹰歌后),是“国家一级演员”,更是被央视叫去“压轴”的人——春晚舞台上,她要么唱主题曲,要么做总导演,这种信任,不是谁都有的。但比起这些,她更在意的可能是“自己能为别人做什么”。有次采访,她说:“我唱歌是为了挣钱,挣钱是为了做公益。这本不是什么高尚的事,就是个良心活儿。”

那为什么非要比较他们“谁的地位更高”呢?

你看刘欢,他像一棵扎根很深的大树,枝繁叶茂,为华语乐坛遮风挡雨,让后来的人知道“原来音乐可以这么有深度”;韩红呢,她更像一团火,不仅自己发光发热,还照亮了很多需要帮助的人,让“歌手”这个职业有了更多“社会责任”的含义。

一个是“音乐匠人”,一个是“公益先锋”,他们的赛道根本不同,又怎么能放在一个天平上称高下?非要分个高低,倒不如说——正是有了刘欢这样坚守艺术初心的“老前辈”,华语乐坛才有根基;正是有了韩红这样有温度的“追光者”,音乐才有力量穿透人心,走进更多人的生活。

说到底,“地位”从来不是一个冷冰冰的排名,而是你对这个行业、对这个世界,留下了什么。刘欢留下了歌,韩红留下了爱,这都是无法用“高低”衡量的价值。

所以下次再有人问“刘欢和韩红谁地位高”,你可以反问他:“你觉得,一棵树和一团火,怎么比谁更‘重要’?”