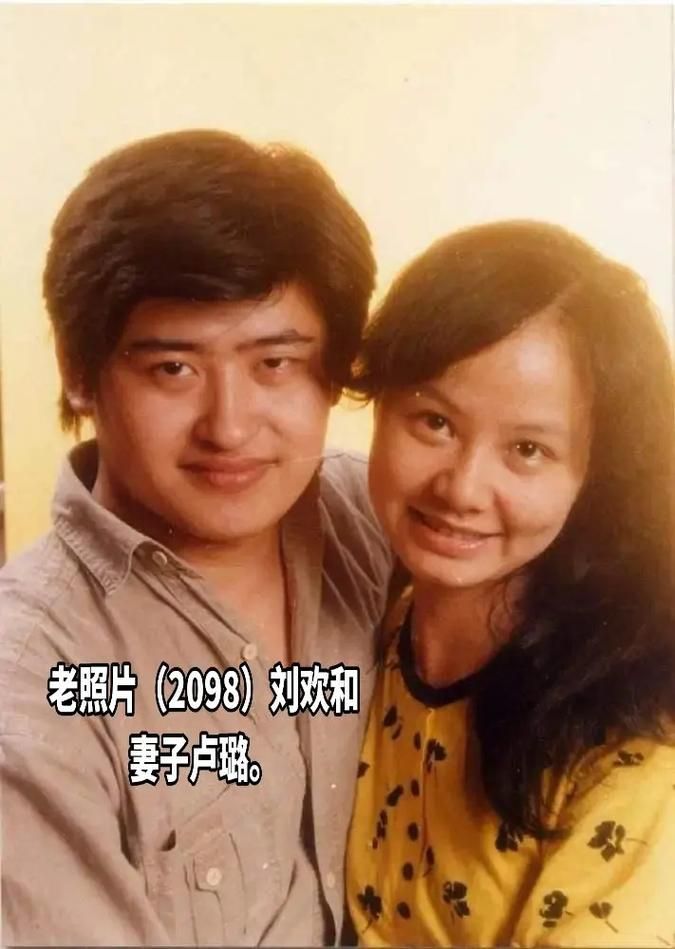

提起刘欢,人们总能哼出弯弯的月亮的婉转、好汉歌的豪迈,舞台上他永远戴着那标志性的棒球帽,用浑厚的嗓音征服了几代人。可聚光灯之外,总有一双手在默默托起他的音乐世界——他的妻子卢璐。比起刘欢的如雷贯耳,卢璐的名字似乎总被“刘欢妻”三个字轻轻罩住,但若你走进她的故事,会发现这才是最被低估的“人生赢家”。

她不是“刘欢的附庸”,是北外高材生的原生光环

很多人第一次知道卢璐,是因为“刘欢的妻子”,却很少有人先知道她是谁。1988年,23岁的卢璐已是北京外国语大学法语系的优等生,精通多国语言,还曾公派留学法国。在那个“大学生还是天之骄子”的年代,她本可以按部就班成为外交官、教授,却偏偏在朋友聚会上,认识了当时刚凭少年壮志不言愁走红的刘欢。

第一次见面,刘欢忘了带钱包,窘迫地问她能否先垫付饭钱,卢璐笑着掏出钱包,反而被他的“不修边幅”逗乐了。后来刘欢追她,约她听音乐会,却说:“票很贵,但我有学生证,半价。”这个直白又坦诚的大男孩,慢慢走进了这位北外才女的心。

那时的卢璐,已经是校园里的风云人物:气质出众、成绩拔尖,还会弹钢琴。刘欢后来采访回忆:“第一次见她,就觉得是个特别‘正’的人,干净、聪明,像一本读不完的书。”而卢璐看中的,从来不是刘欢的名气,而是他“对音乐的较真”——为了录好一首歌,他能三天三夜泡在录音棚,这种纯粹的热爱,让她看到了这个男人骨子里的光。

从“职场精英”到“家庭主妇”:她的人生从不是“妥协”

结婚后,卢璐做过一个让很多人意外的决定:辞掉北京外国语大学教师的工作,全职照顾家庭。那时候刘欢的事业刚起步,经常全国各地跑,家里没人照顾,她便扛起“贤内助”的重担。

但“全职太太”在卢璐这里,从不是“放弃自我”,而是“另一种选择”。她把家里打理得井井有条:刘欢爱喝酒,她特意学了营养学,调整他的饮食;他熬夜录音,她便陪着等,递上一杯热牛奶;就连刘欢发福后,她亲自设计食谱,硬是帮他减重40斤,连医生都惊叹“你这营养配比比专业还专业”。

可你以为她只会“柴米油盐”?不。在照顾家庭的间隙,她悄悄拿起笔,开始写散文、翻译作品。因为法语功底扎实,她翻译的小王子导读本,被很多读者称为“最有温度的版本”;她写的和刘欢相处的日常,比如和H一起做有料的饭,没有刻意的秀恩爱,却全是烟火气里的温情——“他会抢我碗里的菜,却记得我不吃香菜;我吐槽他歌里总跑调,他却会在我生病时,唱跑调的歌逗我笑。”

后来,刘欢的事业越来越忙,卢璐反而活得更忙:她出书、做专栏、参加公益活动,甚至成了很多女性眼中的“人生导师”。有人问她“牺牲事业可惜吗”,她笑着说:“什么是牺牲?我选择我想要的生活,负责到底,这就够了。”

30年零绯闻:他们把“爱情”过成了“合伙人”

娱乐圈的婚姻,总是容易被流言裹挟,但刘欢和卢璐,却把日子过成了一坛陈年的酒,越品越有滋味。他们结婚33年,从未有过任何绯闻,连牵手都很少在公开场合,却总是默契十足。

刘欢曾在节目里说:“我所有的决定,都会先问她。她是我的人生‘首席顾问’。”当年他要去美国进修,卢璐二话不说放下刚起步的翻译工作,陪他异国求学;他拒绝参加综艺,怕打扰家庭生活,卢璐便替他挡下无数邀约,只说“咱们不差钱,要差就差时间”。

而卢璐遇到难题时,刘欢也永远是她最坚实的后盾。她刚开始写作时,总怕自己写不好,刘欢便每天读她的稿子,用红笔批注“这句不够好”“这里可以更有画面”,甚至鼓励她:“你写得比我唱歌还有感染力。”

他们教育子女的方式也堪称“教科书”:女儿出生时,刘欢特意写了首你是我心底的一首歌;儿子青春期叛逆,卢璐从不打骂,而是用写信的方式和他沟通,那些信后来被结集成册,成了很多家长的教育范本。有人问他们“保鲜爱情的秘诀”,刘欢看着卢璐笑着说:“哪有什么秘诀?就是把对方当成‘自己人’,凡事商量,永远兜底。”

写在最后:比起“刘欢妻”,她首先是“卢璐”

如今的卢璐,已经年过六旬,却依旧活得风生水起:她频繁出现在时尚杂志上,优雅从容;她开设自己的短视频账号,分享读书心得和生活感悟,粉丝百万;她和刘欢一起散步、做饭,依旧会像年轻一样斗嘴,眼里满是笑意。

或许在很多人眼中,“刘欢妻”是她最响亮的名号,但只有她自己知道,卢璐这个名字,从来不需要依附任何人而存在。她曾是北外才女,是贤妻良母,是翻译家,是作家,是女性力量的践行者——她活成了自己喜欢的样子,顺便,也成为了刘欢音乐世界里,最温柔的“低音声部”。

所以,下次再提起刘欢,不妨也记住他身边那个逆光绽放的女人:她不是谁的附属品,她是卢璐,是那个把人生过成诗,把爱情熬成糖的“全能才女”。