深夜的地下通道,有人抱着木吉他唱着“和我在成都的街头走一走”,琴弦震颤,裹挟着城市夜晚的微凉与孤独,钻进路人的耳朵。而在某个金光璀璨的颁奖礼舞台上,中气浑厚的歌声响起“这一站,叫故乡”,磅礴大气如江河奔涌,瞬间点燃全场——这是刘欢与赵雷,两个名字,两种姿态,却同样以词为笔,在中国人心灵的卷轴上刻下了截然不同的痕迹。

刘欢的歌词,仿佛是精心雕琢的青铜重器,立于庙堂之高。他的好汉歌并非只是梁山泊的呐喊,“大河向东流啊,天上的星星参北斗”寥寥数字,便勾勒出一种天地辽阔、人事沧桑的恢弘意象。这哪里仅仅是歌词?分明是千年文化沉淀下来的史诗气韵,是刻在民族基因里的雄浑与悲壮。再看天地在我心,更是将个人抱负与家国情怀熔铸一体,“我情豪,我情真,我情浓”,如金石掷地,字句间回响的是对华夏大地最深沉的爱恋与礼赞。刘欢的词,是站在时代潮头的回望与眺望,是历史长河奔涌时溅起的、最为璀璨的浪花,他用语言的骨架撑起了一座精神的高塔。

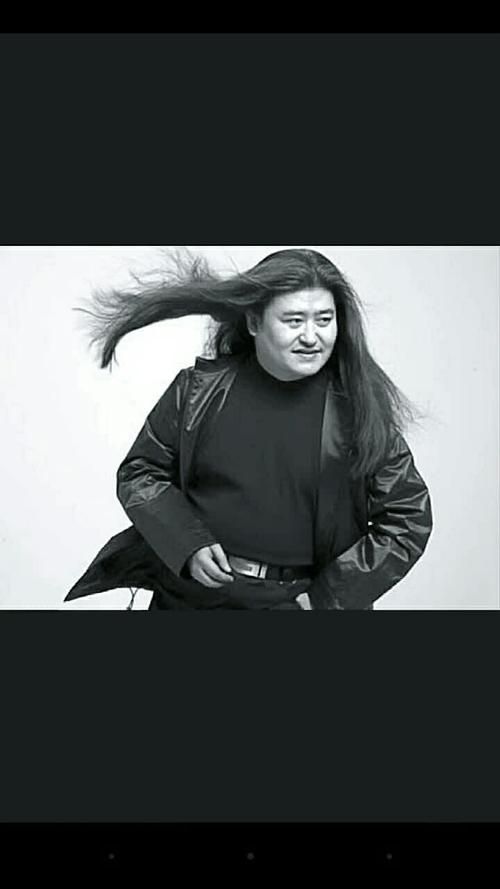

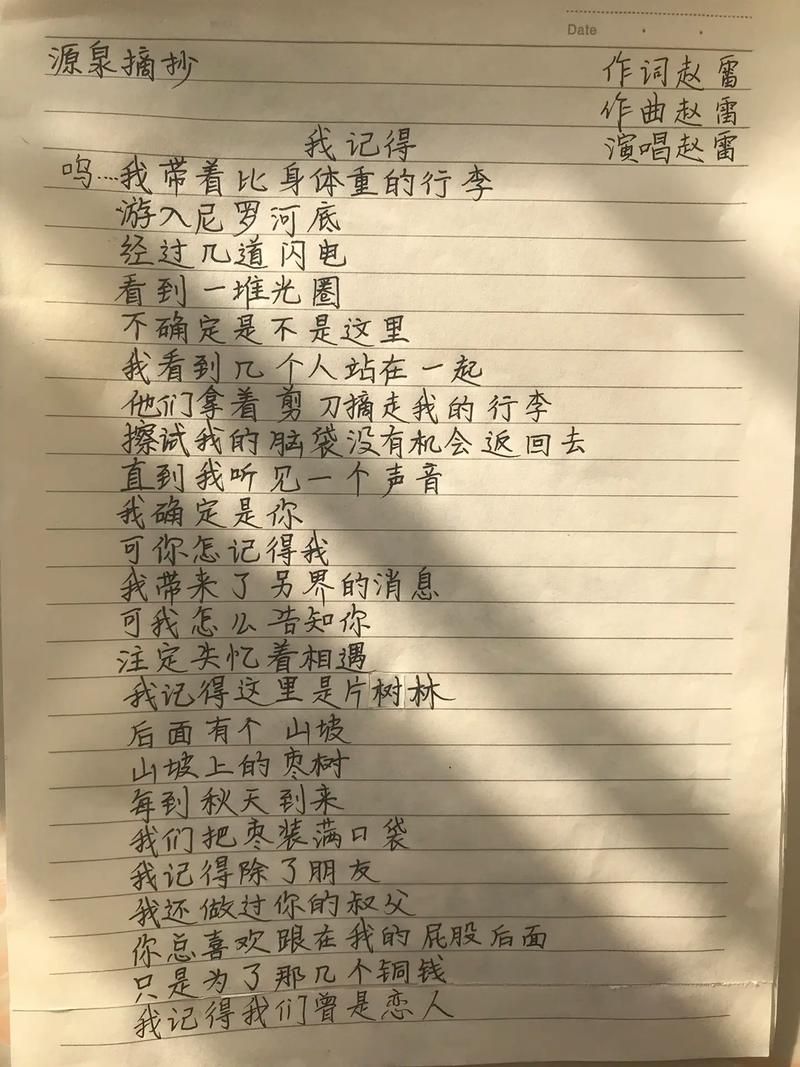

赵雷的歌词,却像是手中温热的粗瓷茶碗,盛满了人间烟火,安于市井之幽。他的成都没有宏大叙事,只讲玉林路的小酒馆,讲“和我在成都的街头走一走”,讲“走到玉林路的尽头,坐在小酒馆的门口”。这些白描般的句子,没有华丽的辞藻,却精准捕捉到了城市缝隙里最细微的暖意与离散的怅惘。他唱南方姑娘,目光里是南方姑娘“纤细腰身”在“湿润的南方”的迷离与忧伤;他唱画,是“我没有带画笔,可我给你画朵花”的纯粹与笨拙诗意。赵雷的词,是匍匐在生活泥土里的生长,是时代脉搏在个体胸腔里最真实的跳动,他用生活的肌理描绘出一幅流动的市井浮生图。

当刘欢的“千里冰封,万里雪飘”遇见赵雷的“ 和我在成都的街头走一走”,是阳春白雪与下里巴人的相遇,是庙堂高远的回响与市井巷陌的呢喃。刘欢的词,是历史的船橹,载着家国梦与文化根脉,在时代的长河中破浪前行;赵雷的词,是生活的舟楫,载着个体的悲欢与日常的体温,在现实的河流中静静漂泊。它们并非对立,而是互补——一个构筑精神的脊梁,一个抚慰柔软的内心。

那么,刘欢的词如巍峨高山,是否就一定比赵雷词中的小桥流水,更能承载我们时代文化表达的全部重量?我们欣赏刘欢词作中的磅礴气象与深厚底蕴,是否也该俯身倾听赵雷笔下那些流淌在街角巷尾、属于平凡生命的真实温度?在追求宏大叙事的同时,我们是否有时忽略了那些细小却刻骨铭心的个体悲欢,同样值得被郑重地书写与铭记?

刘欢的词是民族记忆的回音壁,赵雷的词是当下生活的显微镜。一个让我们看见历史的辽阔与未来的可能,一个让我们触摸到此刻的呼吸与心跳。在追求文化表达的深度与广度时,或许真正属于我们这个时代的回响,正是由这两种声音共同奏响的交响——既需要仰望星空的磅礴叙事,也需要倾听尘世的小溪低语。毕竟,每一代人,心中都有一条属于自己的“玉林路”,也有一座需要跋涉的“千山万水”。