提到刘欢,很多人会想起少年壮志不言愁里的豪迈,或是好汉歌里的浑厚;说起王杰,脑海里瞬间跳出一场游戏一场梦里的沧桑,或是安妮里的哽咽。一个像黄河水般奔涌的学院派,一个像荒原狼般孤傲的浪子歌王,按理说,他们的人生轨迹在音乐世界里本该是两条平行线——可偏偏,就在1990年那个除夕夜,这两条线突然相交,撞出了一首让华语乐坛听了三十年都后劲十足的歌。

1990年春晚:一场“不搭调”却极致惊艳的合作

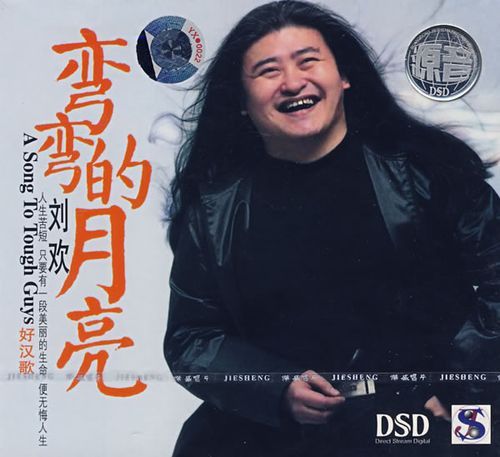

要说刘欢和王杰的交集,绕不开1990年央视春晚。那一年,刚凭借北京人在纽约主题曲千万次的问火遍大江南北的刘欢,被选为春晚主持人兼表演嘉宾;而以“浪子”形象横空出世、专辑销量破百万的王杰,则是被内地观众从港台“请”回来的“神秘大咖”。

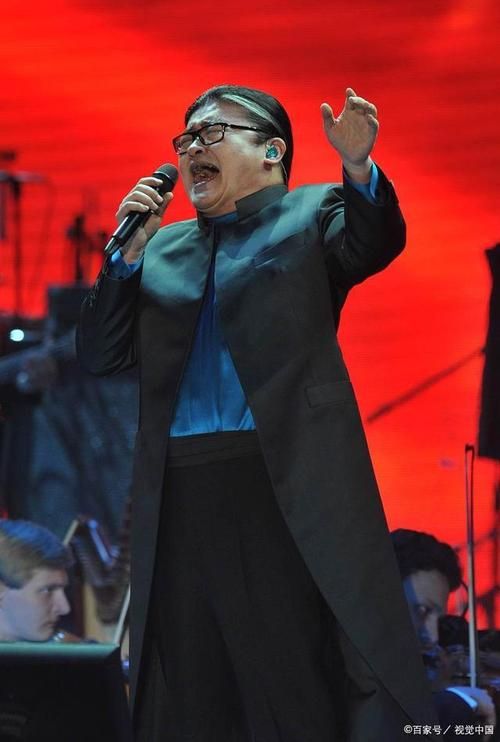

一个是内地乐坛的“定海神针”,唱法正统又充满力量;一个是台湾乐坛的“浪子司令”,嗓音沙哑带着撕裂感。起初,连导演组都担心:这两个风格迥异的歌手站在一起,会不会“水土不服”?可当刘欢在后台第一次听到王杰弹着吉他哼千万次的问时,他突然眼前一亮——这首歌原本是抒情慢歌,但王杰试唱时,不自觉地加了些摇滚式的嘶哑和转音,反而把歌词里“千万里我追寻着你”的执念唱得撕心裂肺。

“王杰的声音里有股野性,像把钝刀子割肉,越听越疼。”后来刘欢在采访里说,“而我擅长的,是把这种疼熬成酒,浓烈又醇厚。”于是,春晚导演组临时决定:让两人合唱千万次的问,不是简单的轮唱,而是刘欢用美声式的铺垫铺垫情绪,王杰在副歌突然爆发,像一道闪电划破夜空。

黑白电视机前的“万人空巷”:当浑厚遇上嘶哑,耳朵怀孕了

1990年的除夕夜,几亿人围在14寸黑白电视机前,看着刘欢和王杰站在春晚舞台上。刘欢穿一身深色西装,声音像山间溪水稳稳流淌:“千万里我追寻着你,可是你却并不在意……”突然,王杰从阴影里走出来,抱着一把旧吉他,嗓子一扯,副歌“问苍天大地,在哪里……”直接把气氛拉到顶。

那一刻,多少电视机前的观众愣住了——原来美声和流行可以这么搭?刘欢的“厚”是地基,托着王杰的“烈”往上冲;王杰的“野”是火花,炸开了刘欢的“稳”。一个像温润的君子,一个像落拓的侠客,明明该是八竿子打不着的人,却在歌声里成了彼此的影子。

后来的资料显示,那晚春晚的收视率直接破了纪录,而千万次的问合唱版,成了当年音像店里销量最高的“单曲带”——很多人买,不是为了收藏,是反复听,听刘欢和王杰的声音如何在声线上“打架”,又在情绪上“拥抱”。一位老北京听众后来回忆:“那天我妈炒着菜,听着听着突然停下手,说‘这俩人唱的,怎么跟心里的话似的’。”

超越风格的“神合作”:是偶然,更是华语乐坛的“天选时刻”

很多人不知道,千万次的问本来是独唱曲目,刘欢录demo时,怎么都觉得少了点什么。直到王杰的出现,才让这首歌从“一个人的独白”变成了“两个人的对话”。刘欢的声音像理智的旁观者,冷静地追问“为什么偏离去”;王杰的声音像感性的当事人,带着哭腔嘶吼“何处是我归途”。

这种“反差感”,恰恰成了这首歌的灵魂。在90年代初,华语乐坛还在流行“甜腻的情歌”和“高亢的主旋律”,刘欢和王杰的合作,像一颗投入湖面的石子,激起了层层涟漪——原来音乐不必拘泥于风格,真情实感比技巧更重要。后来很多音乐人评价:“他们的合唱,不是1+1=2,而是1×1=10,把彼此的特质放大到了极致。”

三十年后,我们为什么还在循环这首歌?

如今,刘欢成了声生不息里的“音乐导师”,王杰渐渐淡出公众视野,但只要千万次的问的旋律响起,依然会有人立刻想起1990年那个夜晚。

或许是因为,在那个没有短视频、没有流媒体的年代,一首歌的传播全靠“耳朵”投票;或许是因为,刘欢和王杰的声音里,藏着一代人的青春记忆——那些关于追寻、关于迷失、关于“为什么”的困惑,至今依然在每个人的心里回响。

说到底,好的音乐从不会过时。就像刘欢和王杰的这场合作,看似偶然,实则是华语乐坛的“天选时刻”——两个顶级歌手,用最真诚的态度,证明了一件事:风格的差异从来不是障碍,当音乐足够动人,它就能穿越时间,成为我们心里永远的“千万次的问”。

下一次听到这首歌,不妨闭上眼想想:1990年的那个夜晚,当浑厚的嗓音遇上撕裂的嘶吼,那声“问苍天大地”,究竟是在问谁?又或许,我们问的,从来都是自己。