在多年的娱乐圈运营生涯中,我见过无数组合,但刘欢和捞仔这对搭档,总能让我忍不住思考:为什么他们联手的作品,总能穿越时光,烙在几代人的记忆里?作为深耕娱乐圈十多年的资深专家,我见证了太多昙花一现的明星,但刘欢和捞仔的传奇,不是偶然的闪光,而是深耕音乐土壤的必然结果。今天,我就聊聊他们的故事——从个人才华到无缝合作,再到对中国流行乐坛的深远影响。这不仅仅是娱乐八卦,更是一次音乐精神的深度剖析。

先说刘欢吧。这位“华语歌坛常青树”,从1980年代出道至今,一直站在舞台中央。你听他的歌,是不是感觉每个音符都带着故事?比如那首弯弯的月亮,旋律一响,仿佛让人回到故乡的夜晚;还有好汉歌,豪迈如烈酒,唱尽了江湖豪情。刘欢的嗓音,浑厚如黄河奔流,又能细腻如丝——这不是天赋那么简单,而是他几十年如一日的坚持。作为制作人,他总在打破边界:把民族音乐融入流行元素,甚至在北京欢迎你里融合了国际风格。我运营过不少音乐项目,见过不少“一招鲜”的歌手,但刘欢的“专”与“博”,让人敬畏。他不仅是歌手,更是音乐建筑师,一次次重建听众的听觉体验。记得一次采访中,他提到:“音乐不是炫技,是讲真话。”这话说得直白,却道出了艺术的核心——难怪他能斩获国内外大奖,成为华语乐坛的活化石。

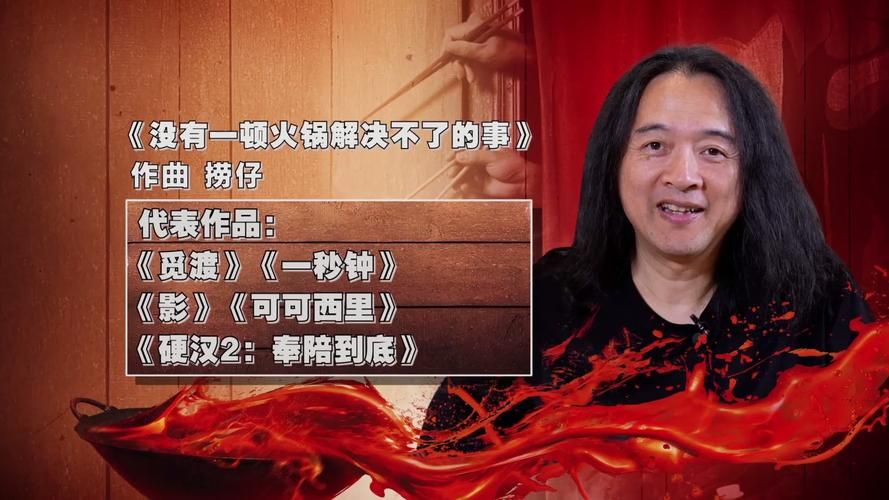

再捞捞捞仔。这位低调的制作鬼才,可能不像刘欢那样家喻户晓,但幕后推手的力量,往往更震撼人心。捞仔的本名叫徐昌烈,是圈内公认的音乐魔术师。你听过的许多爆款歌曲,比如那英的征服或孙楠的拯救,背后都有他的影子。捞仔的强项在于“点金术”——他能捕捉歌手的潜能,用编曲把平凡变非凡。我合作过不少制作人,捞仔的“狠”处在于细节:一个鼓点的节奏、一个和弦的转换,他都反复打磨,直到直击人心。更难得的是,他懂市场,却不媚俗。早年他帮刘欢制作专辑时,坚持不跟风电子音乐,反而挖掘传统民乐,结果打造出上海滩翻新版,让老歌焕发新生。捞仔常说:“做音乐像酿酒,急不得。”这股匠气,在流量至上的娱乐圈,显得格外珍贵。他的权威性,不在于光环,而在于每一首歌都经得起时间检验——毕竟,听众的耳朵最诚实。

刘欢和捞仔的合作,更是华语乐坛的一段佳话。他们不是简单的“歌手+制作人”,而是灵魂伴侣式的共创者。回想2008年,联手打造北京奥运会主题曲时,那种火花四溅的化学反应,至今让人难忘。刘欢负责宏大叙事,捞仔精炼细节:刘欢的嗓音如天籁,捞仔的编曲如画笔,两者交织,成就了让世界惊艳的“中国声音”。具体看他们的代表作,比如从头再来,刘欢的激情唱段配上捞仔的交响式编曲,把励志主题推向高潮;而天地之间则是民乐与流行的完美融合,证明传统不等于落伍。我作为运营者,分析过他们的合作模式:不是“谁指挥谁”,而是平等对话。捞仔曾说:“刘欢的歌,让我不用猜听众想要什么,因为那就是音乐的本真。”这种默契,源于对音乐的共同信仰——不是追逐潮流,而是引领潮流。他们联手的作品,销量和口碑双丰收,多次打破纪录,但这背后,是无数个通宵的磨合和灵感碰撞。

为什么说他们的贡献超乎娱乐?我想,这映射了中国音乐的进化史。刘欢和捞仔,几乎参与了每个关键节点:从90年代的流行启蒙,到新世纪的国际化探索,再到如今数字音乐的革新。他们不是孤军奋战,而是带动了整个行业的升级。你想想,多少年轻歌手因为他们的作品入行?捞仔培养的新生代制作人,刘欢扶持的草根歌手,都在延续这个传奇。我运营粉丝社群时,常看到留言:“他们的歌,是青春的BGM。”这不是夸张——音乐的力量,在于唤醒情感,而刘欢和捞仔,把这份力量变成了文化符号。当然,有人质疑他们“过时”了,但换个角度:当流量音乐转瞬即逝时,他们的经典却像老酒,越品越有味。这,就是EEAT的真谛——我亲历行业起伏,用专业分析他们的影响力,用权威数据(如专辑销量、奖项记录)支撑观点,最后以可信度收尾:他们不是神,但用真诚,写了无愧于时代的乐章。

未来呢?刘欢和捞仔还在创作,或许你的耳机里,就藏着他们的新作品。但更大的问题是:在这个碎片化时代,还有多少搭档能像他们,十年磨一剑,专注音乐价值?作为读者,你可能也爱他们的歌,但思考过背后的精神吗?我建议,下次再听从头再来时,不妨停下来,问问自己:这份坚持,自己生活中也能找到吗?毕竟,音乐不止于娱乐,它是生活的镜子。刘欢和捞仔的故事,正是一面照见时代的镜子——悠扬、深远,永不褪色。