要说娱乐圈里“画风差异最大”的两位艺人,刘欢和沈腾大概能排进前三。一个站在华语乐坛顶端,嗓音一开就能让全场安静,被学生喊“刘老师”时严谨得像大学教务主任;一个扎根喜剧赛道,张嘴就是梗,往台上一站连空气都跟着笑到抽筋。

按理说,这俩八竿子打不着——前者的名字刻在华语音乐史的丰碑上,后者的脸成了喜剧片的票房保证。可偏偏,观众就是爱把他们凑到一块儿聊。这是为什么?

因为一个在“深”里扎根扎了半辈子,一个在“闹”里打滚打成了传奇。看似南辕北辙的轨迹里,藏着的却是娱乐圈里最稀缺的“同一种东西”。

先说刘欢的“深”。

90后大概都记得,小学音乐课本里印着好汉歌,一句“大河向东流啊”吼出来,全班同学跟着拍桌子。那时候不知道唱歌的人是谁,只觉得这声音像从地底下冒出来的,有劲儿,有故事,能把人吸进去。后来才知道,这叫“刘式唱腔”——胸腔共鸣像打桩机,气息稳得像装了永动机,高音亮但不刺耳,低音沉得能压住场子。

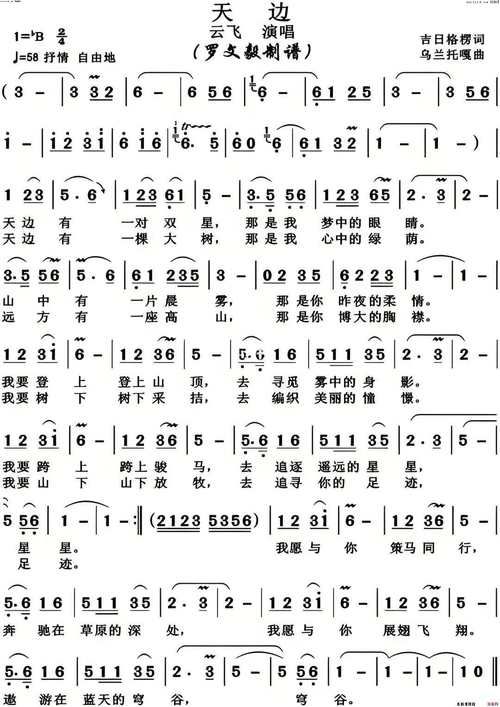

但比起嗓子,更让人服的是他对音乐的“轴”。有一年录节目,为了唱准一句蒙古长调,他愣是把蒙古国的老歌唱请来当指导,对着镜子练口型练到嘴角抽筋;给甄嬛传写凤凰于飞,谱子改了27版,歌词里的“旧梦依稀 往事迷离”,他自己琢磨着“得让观众听着像叹气,又像下定了决心”。这种较真,年轻歌手未必懂——现在多少歌火得快,凉得也快,可刘欢的歌,20年过去还在KTV里被点播,因为它不是“快餐”,是用时间和心血炖出来的“老火靓汤”。

再后来他当好声音导师,别的导师忙着搞气氛,他抱着笔记本像个老学究,学员唱错一个音,他能从发声位置说到情感断层。有个学员唱摇滚,飙高音时脖子青筋都起来了,刘欢摆摆手:“你这不是在唱,是在跟自己较劲。放松,让声音‘飘’起来,像风吹麦浪那样。”那时候网上有人说他“太严肃”,可回头看看那些从他手里走出去的学员,哪个不是后来在舞台上站稳了脚跟?他的“深”,从来不是为了端着,是对音乐最本真的敬畏。

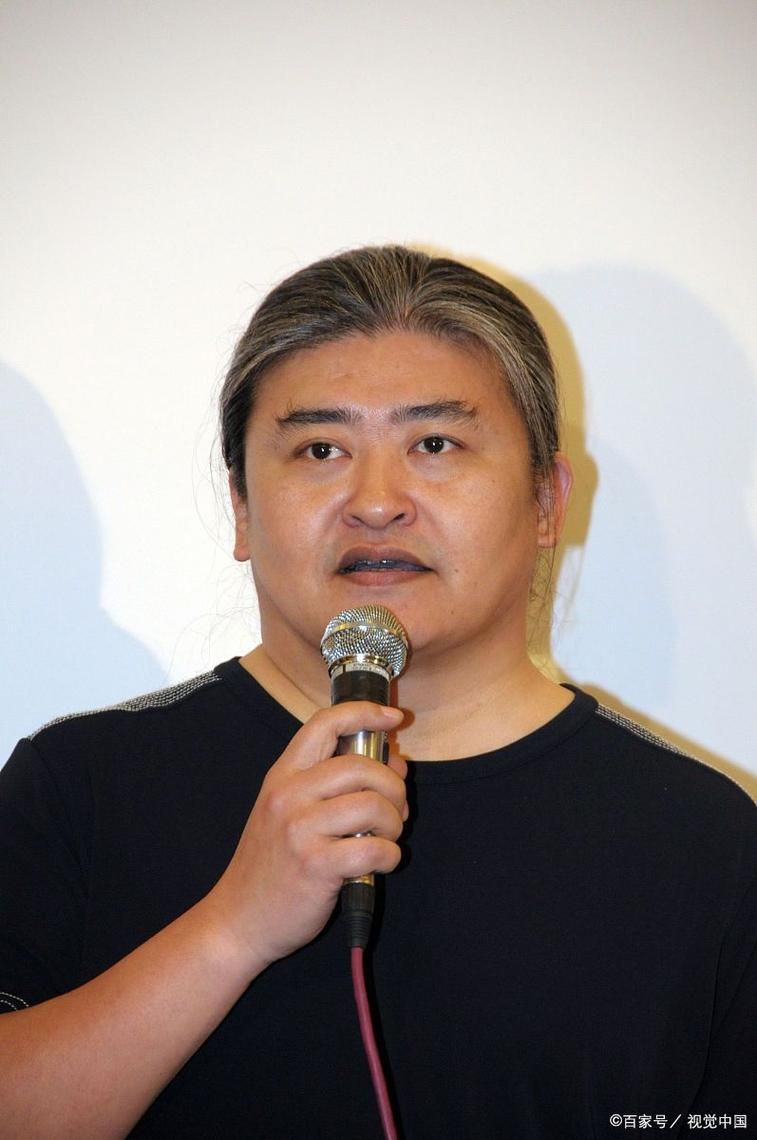

而沈腾的“闹”,从来不是瞎胡闹。

提到他,脑子里 first jump out 的是“郝建”,是夏洛特烦恼里穿越回去的“校草”,是西虹市首富里疯狂撒钱的“王多鱼”。可很少有人知道,这个把观众逗得前仰后合的男人,在舞台剧场上摸爬滚打了10年。

在开心麻花还是个小剧团时,沈腾就跟着一群“疯子”排戏。为了一个喜剧节奏,他能跟搭档反复练到深夜,导演喊“停”了,他自己还在那儿琢磨“这句要是卡在半拍笑果会不会更好”;为了演好一个“怂包”角色,他观察了生活里很多胆小的人,说话时眼神躲闪、手指不自觉蜷缩,这些细节后来都成了他表演里的“神来之笔”。

有人说沈腾“懒”,这么多年演的电影角色好像都一个样。可只有看过他舞台剧的人才知道,这个“懒”的背后,是对喜剧的极致“精”。他的喜剧从不是低俗的哗众取宠,而是把生活里的拧巴、无奈、小人物的梦想,用幽默包了一层糖。比如独行月球里,他演的独孤月,在月球上对着屏幕假扮“还活着”,其实是害怕得发抖,可镜头一转,又对着地球比划“我爱你”——笑着笑着,眼泪就掉下来了。这种“又好笑又好哭”的劲儿,才是沈腾最厉害的地方:他让观众在笑里看见自己,在闹里品出真情。

生活中的沈腾,更不像舞台上那么“闹”。采访里被问“有没有想过转型正剧”,他挠挠头:“我觉得自己还是适合逗大家笑,把快乐带给别人,挺好的。”不争不抢,也不立人设,用作品说话,这样的人在娱乐圈里,太难得。

说起来,刘欢和沈腾,一个站在聚光灯下唱宏大的家国情怀,一个扎进生活里演普通人的喜怒哀乐。可往深了想,他们“不一样”的表象下,藏着的是“一样的认真”。

刘欢的“深”,是对专业的敬畏——不对付,不敷衍,把每一个音符都当成生命里的重要注脚;沈腾的“闹”,是对观众的尊重——不糊弄,不偷懒,把每一个笑点都当成观众送给自己的礼物。在这个速食的时代,多少艺人今天立个“努力”人设,明天塌个“敬业”房,可刘欢和腾哥,就像娱乐圈里两棵老树,不声不响,根扎得比谁都深。

所以啊,为什么我们喜欢把他们凑到一块儿?大概是因为,一个让我们看见“极致”的样子,一个让我们明白“平凡”的珍贵。一个用音乐告诉我们“岁月沉淀的力量”,一个用喜剧教会我们“笑着面对生活”。

这种“深”与“闹”的碰撞,不正是娱乐圈最需要的样子吗?有人低头造梦,有人送梦上门,各自精彩,又互相成就。

你说,这算不算是娱乐圈最“不搭调”,又最让人服气的“黄金搭档”?