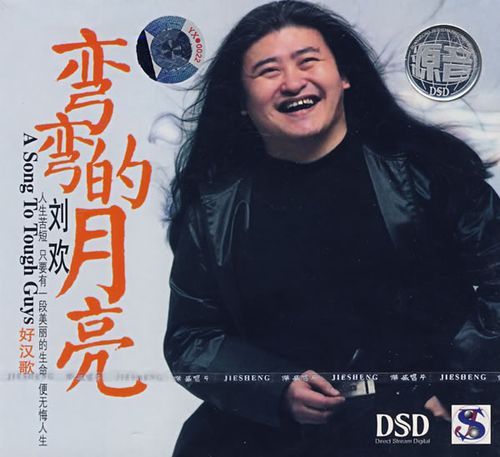

提起刘欢,你脑海里会蹦出哪个词?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是千万次的问中“多少笑泪在梦中倒映”的深情,还是好声音里戴着绒帽、偶尔“贫嘴”却一语中的的“刘导师”?

但很少有人想过,在这个流量为王、热搜轮转的娱乐圈,刘欢几乎从不炒作、不营销、不蹭热度,却总能稳坐“音乐殿堂级”的位置——他的“权”,究竟从何而来?是专业能力的碾压,还是人格魅力的沉淀?

一、音乐创作上的“权”,是用作品说话的底气

1990年,北京亚运会主题曲亚洲雄风火遍全国,刘欢作为演唱者,让更多人记住了他浑厚磁性的嗓音。但很少有人知道,这首歌的编曲、和声乃至后期制作,他都深度参与。从少年壮志不言愁到弯弯的月亮,再到北京北京(杨坤版词曲灵感就源自刘欢早年的作品),他的创作里藏着时代的注脚,更藏着对音乐“较真”的执拗。

有次录制节目,他唱到一首改编民歌,为了一个装饰音的处理,和编曲磨了整整一下午。有人说“刘老师差不多就行”,他却摆摆手:“音乐这东西,差一点,耳朵就会骗人。”这种“吹毛求疵”的较真,让他的作品经得起时间打磨——30年前的好汉歌,现在听依然觉得气势如虹;20年前的从头再来,至今仍是励志场合的“BGM之王”。

在这个“速食音乐”泛滥的时代,他从不为流量迎合市场:拒绝为网红神曲站台,不屑用口水歌博眼球,甚至连演唱会都很少办——“与其开十场凑数的,不如办一场能让人记住的”。这份“不将就”,就是他创作上的“权”:观众用耳朵投票,时间用经典背书。

二、导师身份里的“权”,是“授人以渔”的真诚

2012年,中国好声音第一季开播,刘欢戴着标志性绒帽坐在导师席,成了节目最大的“意外”。彼时其他导师为抢学员笑料百出,他却安静地听、认真地记,点评时总能戳中要害。

有个唱民谣的学员紧张到发抖,他笑着说:“别怕,音乐是说给人听的,不是唱给机器听的。”有个学员飙高音时用力过猛,他没直接批评,而是递过水杯:“来,先润润嗓子,想想你要表达的情感,而不是技巧。”最让人记得的是那英组的学员张玮,初舞台时“嘶吼式”演唱引发争议,刘欢却力挺他:“他的声音里有股劲儿,不是技巧,是生命的力量。”后来张玮夺得季军,每次提到刘欢都眼泛泪光:“是刘老师让我知道,唱歌不光要‘响’,更要‘真’。”

十几年下来,他带的学员或许没有最红的,但个个都成了“职业歌手”——因为教给他们的,不是“如何讨喜”,而是“如何做自己”。当他轻声说“音乐不是比赛,是寻找同路人”时,那股“润物细无声”的引导力,比任何“一转到底”的场面都更有分量。这种“不抢戏”的权威,才是导师真正的“权”。

三、行业口碑中的“权”,是“干净做人”的坚守

翻开刘欢的履历,你会惊讶于他的“干净”:没有绯闻,没有代言(除了早期的公益广告),甚至很少上真人秀。不是“高冷”,只是他把精力都放在了“该做的事”上——2019年,他发起“刘欢·让世界听见”公益项目,免费给乡村音乐老师培训;2022年,他担任北京冬奥会火炬手,说“想让世界通过音乐感受到中国的温度”。

有次采访,记者问他“为什么不趁多赚钱”,他摸着肚子笑:“钱嘛,够花就行。比起账户里的数字,我更在乎学生会不会唱歌、音乐会不会被更多人需要。”这份通透,让他在浮华的娱乐圈里成了“异类”——可也正是这份“异类”,让他成了圈里人尊敬的“老大哥”:腾格尔说“有刘欢在,民谣圈就有根”,韩红说“他唱歌,那是给我们这些后辈立标杆”。

有人说“娱乐圈没有不沾灰的稻草”,但刘欢偏要做那根“挺直的竹子”——他用30年证明:真正的“权”,从不是圈住资源的手,而是握紧初心的拳。

写在最后:什么是真正的“权威”?

刘欢的“权”,从不是高高在上的掌控,而是俯下身子的成全;不是流量堆砌的虚名,而是时间沉淀的信任。在这个“人设崩塌”频发的时代,他像一座安静的灯塔,用专业照亮前路,用真诚温暖人心。

或许我们该问问:当“流量”成了唯一标准,“权威”是否就该沦为营销的口号?当“人设”比作品更受追捧,“实力”是否就该让位于热搜?刘欢用他的答案告诉我们:真正的“权”,从来不是“我要赢”,而是“我们都该更好”。

毕竟,能让几代人记住的,从来不是热搜的名字,而是歌声里的故事;能让行业尊敬的,从来不是资本的加持,而是做人时的干净。

你说,这样的“权”,难道不值得我们敬畏吗?