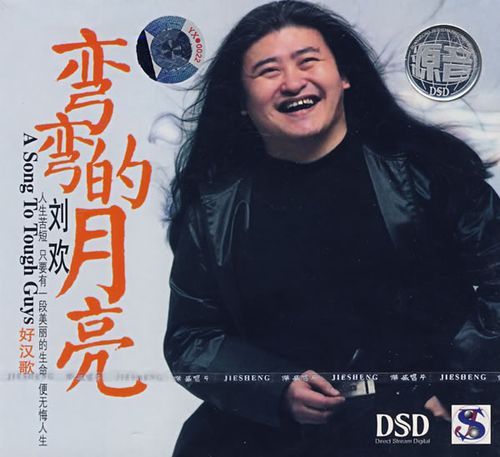

要说这圈里的人啊,活了半辈子还能让人记得住的,要么有惊才绝艳的本事,要么就有那股子“认死理”的劲儿。刘欢和李曼,这俩名字搁一块儿,乍看风马牛不相及——一个是中国乐坛的“活化石”,唱弯弯的月亮能唱进几代人DNA的醇厚男声;一个是荧屏上“一演一个不吱声”的实力派,从红色里的田丹到人世间的周蓉,硬是把每个角色演成了“白月光”。可偏就这么巧,这两个看似在不同赛道狂奔的人,总有人把他们凑到一块儿聊:“你说刘欢和李曼,要是合作了,能擦出什么火花?”

其实啊,要说他们直接的交集,公开资料里真没几场。但懂行的人都知道,真正的“圈内人”,从来不用靠同框炒热度,光是各自的行事风格、对艺术的较真劲儿,就够让人咂摸半天了。先说刘欢。这人吧,圈内混了快四十年,台上永远是大背头、黑衬衫,一开口就是“行走的低音炮”,可私底下,谁都知道他是个“轴老头”。当年录好歌好梦,为了一个和声细节,能跟乐队磨仨小时;给甄嬛传写主题曲凤凰于飞,光“旧梦依稀往事迷离”这句,前前后后改了十七稿,逼得导演郑晓龙都开玩笑:“刘老师,您这是在写论文呢?”可这份“轴”,换来的是什么?是从头再来在国企下岗潮时唱成了千万人的精神支柱,是千万次的问让北京人在纽约成了时代符号。连李曼都曾在采访里提过一句:“我特佩服刘欢老师,别人都怕‘太认真’招烦,他觉得‘不认真’才对不起观众。”

再瞧李曼。这姑娘在娱乐圈,算不上“流量”,却是个“长跑型选手”。二十出头演青春出击被骂“演技僵硬”,她没急着洗白,而是揣着积蓄去北京电影学院进修,每天泡在片场观察老演员怎么“抬眼”“叹气”;后来演红色,为了把地下党田丹的“冷”和“韧”演透,她提前三个月学旗袍走步,连化妆师都记得:“李曼自己拉着窗帘,在屋里对着镜子反复练,说‘田丹不能笑,眼神里得有光’。”这股子不张扬的韧劲儿,跟刘欢的“较真”简直像是一个模子刻出来的——都是那种“宁肯十年磨一剑,不愿半秒凑合活”的主儿。

更巧的是,两人都干过“吃力不讨好”却意义非凡的事儿。刘欢早年在美国留学时,发现不少国外音乐学院教材里,中国民乐被一笔带过,他硬是花了三年时间,整理出中国传统声乐教程,亲自跑去给留学生上课,“不是非要当什么权威,就是想让更多人知道,咱们的音乐有多美”;李曼则在拍人世间时,为了演好周蓉这个“知识女性”,专门读了大量六七十年代的文学作品,甚至去采访了当年的女知青,“周蓉不是‘完美圣人’,她有任性、有迷茫,我想让观众看到真实的人”。你说,这不就是一种默契吗?一个守着音乐的本心,一个揣着表演的初心,明明身处不同领域,却都在用自己的方式,给“艺术”这两个字贴金。

所以啊,当有人问“刘欢和李曼能合作啥”时,我倒觉得,比起非要让他们同台飙戏,不如聊聊他们骨子里的那股“匠气”。在这个速食文化当道的年代,有人愿意为一首歌磨上几个月,有人愿意为一个角色等上几年,这本身就是一种对抗浮躁的力量。或许这就是文艺圈最动人的地方:真正的“大佬”,从不用炒作和标签证明自己,他们就像两棵扎根深处的树,默默生长,却总能在不经意间,为路过的人撑起一片阴凉。

你说,这份“不期而遇的共鸣”,是不是比任何合作都更让人心动?