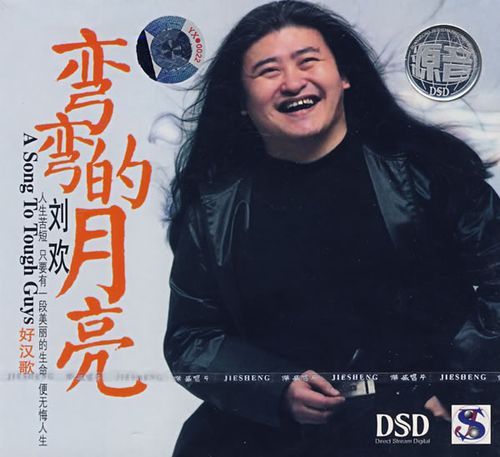

提起刘欢,大多数人脑子里第一个冒出来的可能是好汉歌里的“大河向东流”,或是弯弯的月亮里悠扬的旋律。但如果你问一个真正懂他音乐的人:“刘欢最不‘火’,却最经典的歌是哪首?”他们十有八九会眯起眼睛,轻轻哼起那句“天边有一对双星,那是我梦中的眼睛”。

这首歌,藏着刘欢“不设限”的音乐野心

1995年,刘欢为电视剧和平年代演唱主题曲你,一开口就唱出了军人铁血与柔情并存的厚重感。但鲜少有人知道,早在1993年,他就接触过一首后来被称为“草原音乐天花板”的作品——天边。

当时,词作家克明写完这首词时,心里只有一个念头:“只有刘欢能唱。”不是谁都能驾驭那种既辽阔又细腻的感觉——既要像草原的风一样掠过人心,又要像敖包上的经幡一样藏着情感。克明抱着试试看的心态找到刘欢,没想到刘欢看完词,眼睛就亮了:“这词里有画面,有故事,还有比音乐本身更重要的‘远方’。”

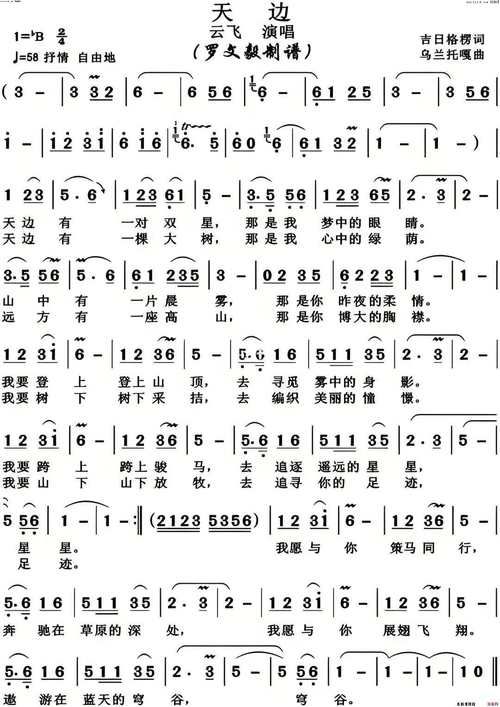

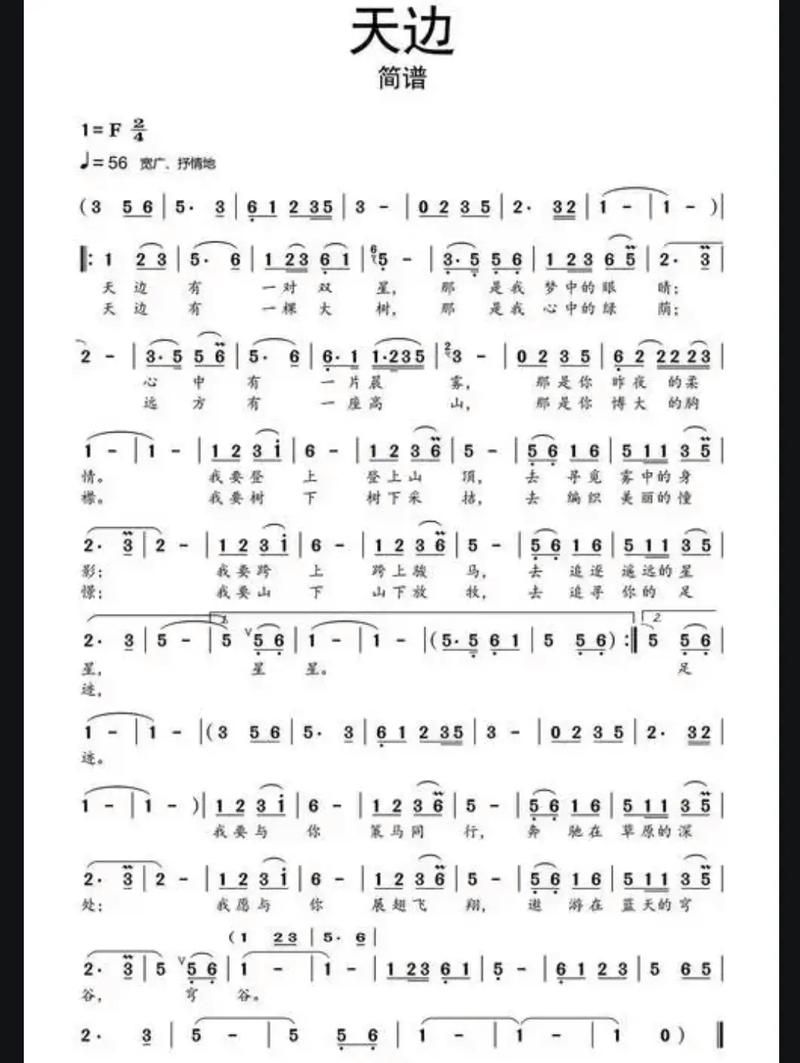

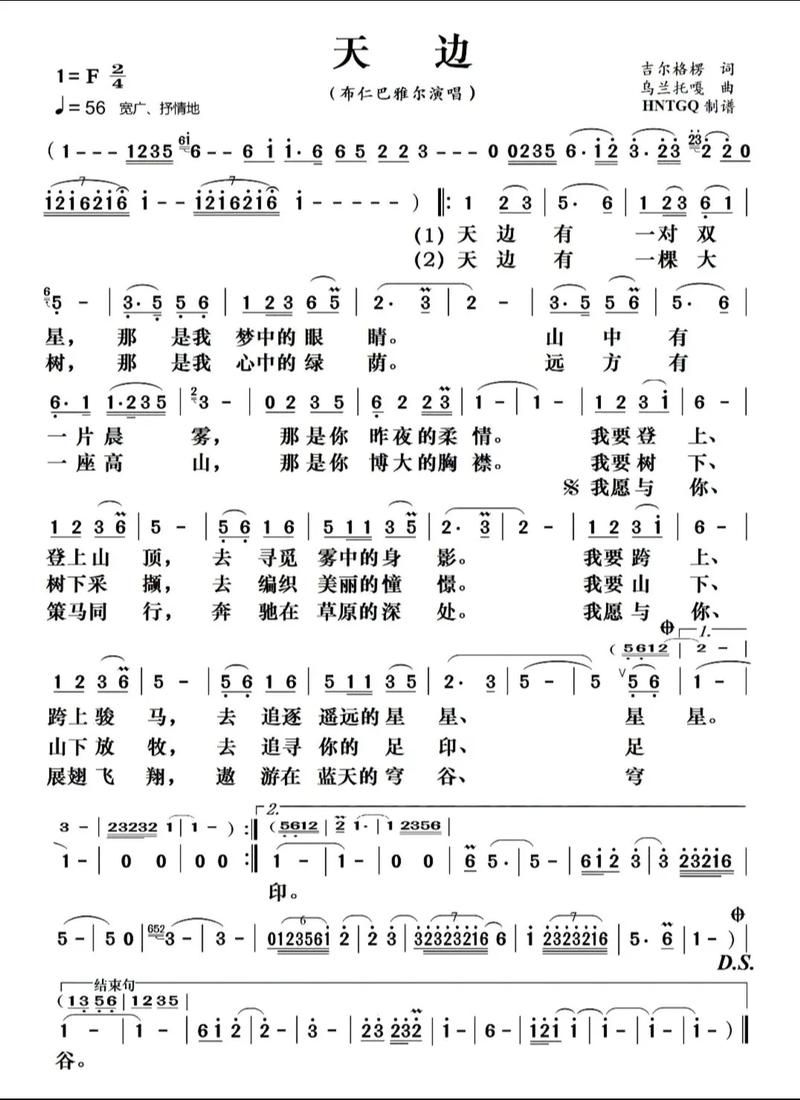

你看,刘欢从来不是那种只盯着“传唱度”的歌手。他总在找“有魂”的歌,就像他自己说的:“歌是唱给心听的,不是唱给耳朵的。”天边的词,每一句都是画:“天边有一对双星,那是我梦中的眼睛”“天边有一棵大树,那是我心中的绿荫”;曲子则带着蒙古长调的悠扬,又揉进了流行音乐的呼吸感,像老朋友在耳边讲草原的故事,不急不躁,却字字戳心。

他的嗓子,是“流动的草原”

刘欢唱天边时,没有用太多技巧,就是纯粹的“声情并茂”。开头那句“天边飘过故乡的云,它不停地向我召唤”,像极了草原上牧民望着远天的叹息,低沉又带着一丝渴望;到“天边飞过惊飞的雁,它不停地对我呼唤”,声音突然扬起来,像鹰隼掠过草原,把“故乡”两个字唱得又轻又重,轻得像云,重得像一辈子也卸不下的乡愁。

有人说刘欢的嗓子“太厚”,唱草原歌会“压不住”。可他偏不信这个邪。他没有刻意模仿蒙古族歌手的音色,而是把自己“当成一个草原人”——用胸腔的共鸣带出草香,用喉间的微颤模仿风声,甚至在高音处留一丝“气声”,像是在说:“你听,这就是我记忆里的草原。”后来有一次演出,他在后台跟乐队说:“这歌不能‘唱’,得‘躺’着唱,像躺在草地上看星星一样。”

结果那场演出,台下有观众听完之后悄悄抹眼泪,不是悲伤,是一种突然被“击中”的感觉——好像自己心里那个模糊的“草原梦”,突然通过这首歌变得清晰了。

为什么它能“藏”了30年,却越来越火?

天边最初发行时,没有像好汉歌那样火遍大江南北。可奇怪的是,每隔几年,它就会“悄悄火一次”。2021年,某音乐平台做过一个统计:在天边的评论区,超过60%的留言是“爷爷/奶奶小时候常听”“爸爸说这是他的青春”。更让人意外的是,年轻听众的比例也在逐年上升——00后说“听这首歌会想起国家宝藏里的草原场景”,95后觉得“它是最好的‘解压神曲’,焦虑时一听,就像到了草原。”

为什么?因为它唱的不是“草原”,是“每个人心里的远方”。城市里被困在格子间的人,听着它仿佛能闻到草香;漂在异乡的人,那句“天边有一对双星”唱的是对家的惦记;就连孩子,都能跟着旋律想象“天边的大树”是什么样子。经典从来不是“流行一时”,而是“流行一世”——它不追热点,它本身就成了人心里的“热点”。

说到底,刘欢的“经典”,从来都藏着“真诚”

这些年,刘欢渐渐淡出大众视野,很少参加综艺,也很少发新歌。但每次他开口,总有人感叹:“还是那个味儿。”那个“味儿”,就是他对待音乐的态度——不为迎合,只为表达。

就像天边,他不追求“洗脑”的副歌,却让那句“天边有一对双星”成了刻在中国人DNA里的旋律;他不刻意“煽情”,却让每个听的人都能从歌里找到自己的影子。你说它是“草原史诗”,它确实有草原的辽阔;你说它是“乡愁之歌”,它确实藏着对远方的眷恋;但你说它“是什么都不重要”,重要的是,它陪你度过了某个瞬间——可能是某个夜晚,某个回乡的时刻,某个突然想“逃去远方”的瞬间。

下次再听到天边,不妨闭上眼问问自己:你听到的,是天边的云,故乡的星,还是自己心里那片一直想去,却总也到不了的草原?毕竟,能让人反复听的歌,从来都不是“歌”,是刘欢藏在音乐里,写给每个普通人的“诗”。