要说国内乐坛谁被称为“活化石”,很多人脑海里第一个蹦出来的肯定是刘欢。这个唱了好汉歌千万次的问弯弯的月亮的男人,声音一出来就能让80后90后集体回忆杀——可就是这么一位平时低调到几乎“隐身”的乐坛泰斗,最近突然官宣加盟了一档全新音乐综艺声动无界,消息出来直接炸翻了社交媒体:那个总在“幕后”的刘欢,怎么突然走到“台前”了?

从“导师”到“玩家”:刘欢和综艺的“慢热情缘” 其实刘欢和综艺缘分不浅,早年间在中国好声音当导师时,金句频出又不失专业度的点评圈粉无数,但那时候他更像“把关人”,坐在导师席上用经验为选手掌舵。之后十几年,综艺邀约不断,他却几乎“销声匿迹”,连粉丝都调侃:“刘老师是不是把微信备注改成了‘拒邀’?” 这次突然答应声动无界,很多人第一反应是“是不是缺钱了?”——但稍加了解就知道,这绝不是刘欢的风格。要知道他早在2000年就拒绝了某选秀天价邀约,直言“不能让选秀把音乐搞得太廉价”;就连在节目当导师时,也总说“我不是来选偶像的,是来找音乐人的”。 那他为什么这次松口了?节目组透露了一个细节:刘欢看完节目方案后,最在意的不是“咖位”或“话题”,而是节目能不能让“真正的好音乐被听见”。“现在的音乐综艺要么PK得像打架,要么搞人设比拼流量,很少有人静下心来琢磨:这首歌好在哪?创作者想表达什么?”刘欢在私下沟通时说,“声动无界说要做‘音乐考古’和‘新声实验’,我觉得这事儿有意思——把老歌的根挖出来,让新苗扎进去,这才是该做的事儿。”

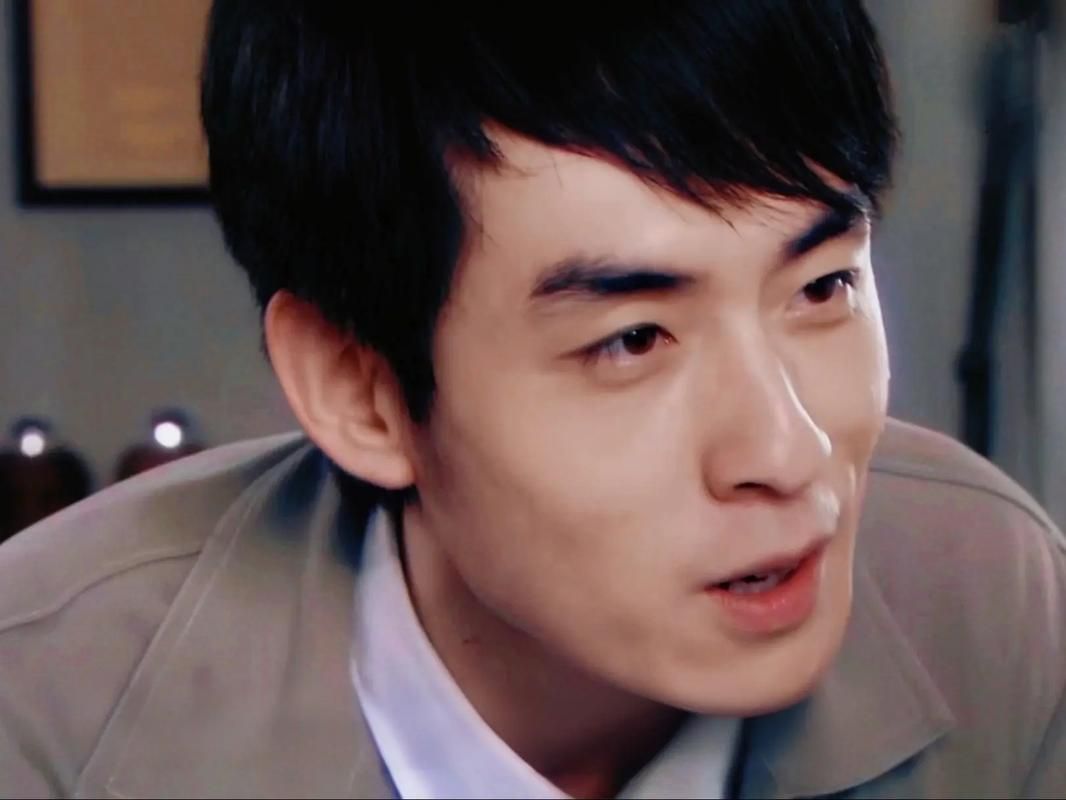

“我不是来当‘权威’的,是想当‘翻译官’” 节目开播第一期,刘欢的表现让不少观众刷新了认知。当年轻选手唱着一首融合了电子民谣的新歌时,台下评委们还在讨论“节奏感”“传唱度”,他却突然拿起话筒:“你们听到第二段那声古筝滑音了吗?那是十面埋伏里的‘拂弦’技法,1000多年前的音色,现在用电子音效放大,像不像把老茶泡出了新味儿?” 选手眼睛一亮,他接着说:“很多人觉得‘传统’和‘创新’对立,其实好的创新都是带着‘根’的。就像你们年轻人说的‘国潮’,不是简单加个龙纹,是让老物件在当下能‘呼吸’。” 这哪是导师点评?分明是把音乐里的“暗号”翻译给观众听。 还有一次,一位年过六旬的民谣歌手唱了自己写的新歌,调子跑了好几处,台下观众忍不住笑。刘欢却拍着手站起来:“你们笑啥?我刚听出‘碎瓷片’的味道——就像小时候家里老碗缺了个口,用铜丝箍起来,反而有了故事。” 他当场拿出手机,翻出自己收藏的老唱片音频:“你们听,1930年代的山西民歌,就有这种‘不完美’的韵味,那是活生生的人在唱,不是机器调出来的。” 有人说刘欢太“较真”,他却说:“音乐不是少数人的‘知识竞赛’,是大家的‘生活共鸣’。我坐在这儿,不是当‘权威’打分的,是当‘翻译官’——把音乐里的‘密码’拆开,告诉大家‘你们听得懂,也能爱得深’。”

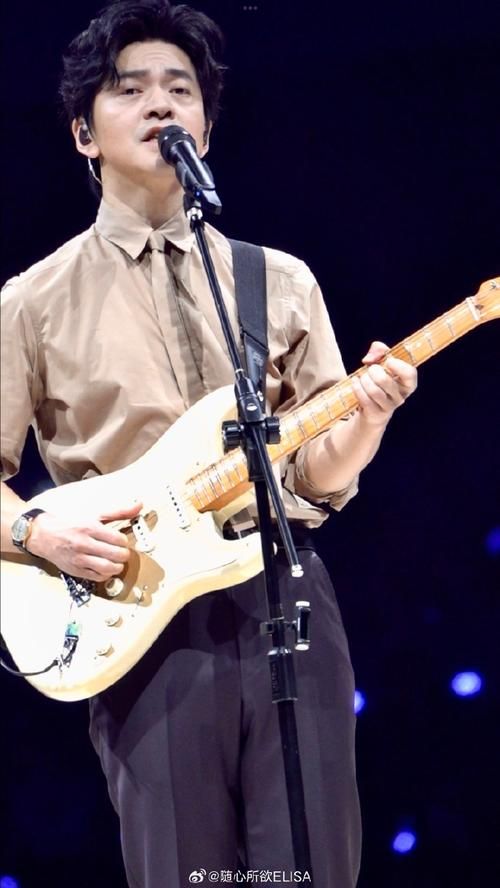

放下“话筒”背后:他想对音乐说的“心里话” 有人注意到,这次参加综艺,刘欢的状态格外放松。曾经因为身体发福,他很少在公开露面,这次却主动在舞台上走动,甚至和年轻选手一起即兴打节奏。“胖了瘦了的不重要,重要的是心里那股劲儿还在。”他笑着说,“上次在舞台上这么开心,还是20多年前和林子祥他们即兴jam(即兴演奏)的时候。” 其实刘欢“放下话筒”这些年,没少为音乐“忙活”:他在大学当教授带学生,把乐理课讲得比段子还火;他成立音乐工作室,帮年轻音乐人编曲“不收钱,只盼对方别学市场乱写歌”;他甚至在社交媒体偷偷转发小众音乐人的作品,只配一句“这嗓子,绝了”。 为什么要这么“拼”?他在一次采访里说过一段话:“我这辈子最怕的不是‘过气’,是‘被遗忘’——不是刘欢这个人被遗忘,是我们那个年代对音乐的较劲儿被遗忘。那时候录音条件差,为了一个音准能录通宵;写歌的时候,词曲作者能为一句歌词吵一架,但吵完了都觉得‘不这么改对不起这首歌’。” 这次参加综艺,或许就是他想把这份“较劲儿”传下去:“现在的年轻人条件比我们好太多,但有时候反而被‘流量’‘数据’困住了。我想告诉他们:音乐这东西,哪怕只有一个人听懂了,也值得你拼尽全力。”

节目播出到现在,刘欢的“反差感”圈了一大粉:台上是能聊三小时音乐史的“老学究”,台下是和选手抢零食的“老顽童”;点评时严肃得像教授,笑起来却眼角皱纹堆成“菊花”。但比“反差感”更动人的,是他那份对音乐的“赤子之心”——他不是来“消费情怀”的,是来“激活情怀”的;不是来“证明自己”的,是来“点燃别人”的。 或许这就是刘欢突然“放下话筒”站上综艺台的原因:当太多人把音乐当“热闹”时,他想告诉所有人——音乐的本质,从来都是“真心话”。 毕竟,能让几代人跟着他的旋律一起热泪盈眶的,从不是技巧,而是那颗始终滚烫的“音乐之心”。