我们总说“明星架子”,仿佛这四个字是站在聚光灯下的人必备的“通行证”——镜头前有多耀眼,镜头后就得有多“疏离”。可刘欢好像从没按这套剧本走。你见过哪个顶流歌手,会在演唱会后台蹲在地上,帮实习生拧话筒电池盖?你听过哪个乐坛前辈,会因为粉丝说“喜欢您二十年”,当场红了眼眶,然后掏出手机说“来,叔叔跟你合个影”?

一、从“汉奸歌”到“国民老师”:他早把“架子”踩在了音乐里

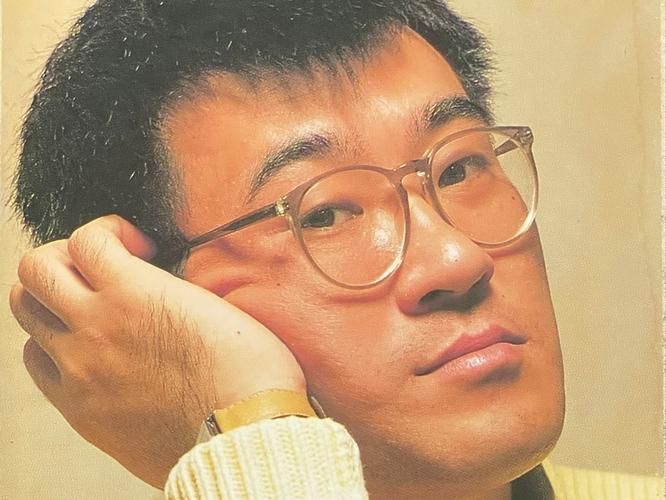

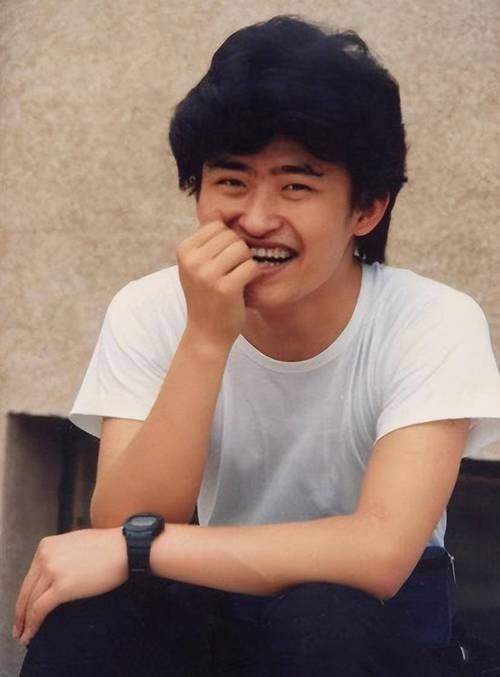

上世纪90年代,刘欢唱少年壮志不言愁时,没人觉得这个总穿着格子衫、头发有点乱的年轻人会是“明星”。后来他唱弯弯的月亮,唱好汉歌,歌声里全是烟火气,没有一点“高高在上”的距离感。有老观众回忆,当年拍北京人在纽约,他为了找角色感觉,真的跑去餐馆打工,跟服务员聊天学英文,完全没提“我是刘欢”。

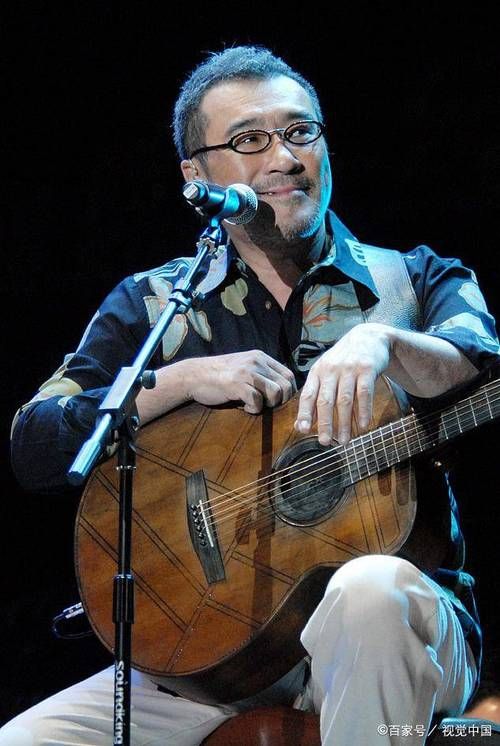

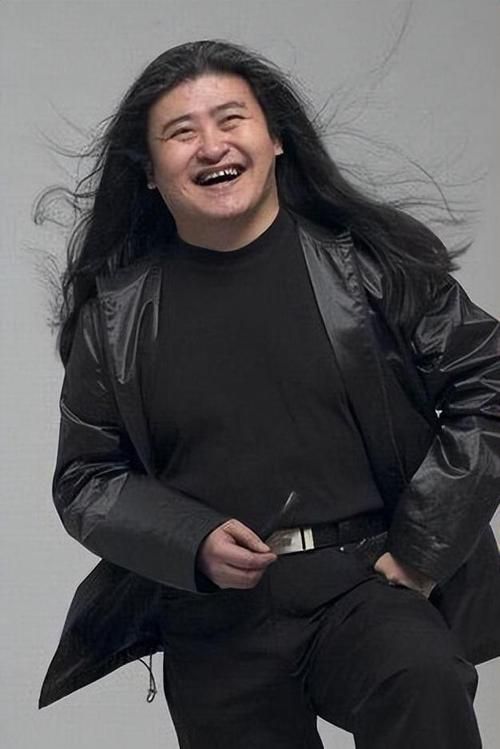

真正让人意识到“他没架子”的,是中国好声音那几年。别的导师转身时要么气场全开,要么纠结表情,刘欢呢?转身时总是笑眯眯的,学员唱得好,他会拍着大腿喊“好!”,唱得一般,他会皱着眉头说“孩子,你这里可以再放开点”。有次学员紧张到忘词,他直接拿起话筒跟学员一起唱,像学校音乐老师带着学生做游戏。有人说“导师要有导师的范儿”,他回了一句:“什么范儿?能把人教好,才是真范儿。”

二、那些“掉面子”的细节:他的人生里,“明星”排最后

圈内人说刘欢“不讲究”,比如穿衣服,无论是颁奖礼还是春晚后台,经常能看到他穿着最普通的夹克、布鞋,说“舒服比什么都重要”。有次拍杂志,造型师要给他戴价值几十万的项链,他摆摆手:“不用不用,我戴着别扭,这玩意儿不如我儿子画的项链好看。”

更让人印象深刻的是他对“小人物”的尊重。有次他参加一个活动,结束后保安大叔追上来要签名,他正在等电梯,立刻停下,掏出笔在保安的工作手册上签了个名,还拍着大叔肩膀说:“谢谢您今天维持秩序,辛苦了。”旁边有助理小声说“刘老师,这是保安”,他反问:“保安怎么了?签名还不分人吗?”

还有一次直播,镜头突然切到后台,看见刘欢正蹲在地上帮剧组调试音响设备,导演喊他准备上场,他头也不抬:“等会儿,这个不调好,观众听不清。”那一刻,哪有什么“明星架子”,分明就是一个较真的音乐人。

三、为什么我们觉得“没架子”的他,反而更“巨星”?

现在回头看,刘欢好像从来没刻意当过“明星”。他总说“我首先是个老师,然后是个歌手,最后才是大家嘴里的‘明星’”。在北京师范大学教了二十年书,学生说“刘老师上课从不用PPT,就坐在钢琴边跟我们聊天,讲完理论自己唱一段”;合作的音乐人提起来,都说“跟他干活不累,有啥说啥,错了就改,他对音乐较真,但对人特别温和”。

我们总觉得“架子”是身份的象征,可刘欢用几十年告诉我们:真正的身份认同,从来不是靠“端着”得来的,而是靠作品立起来的,靠人品暖起来的。就像他唱的千万次的问里“的我已在千里外”,不是说他远离了粉丝,而是说他的心始终和普通人在一起——为一句“喜欢”而感动,为一点“不完美”较真,为一份“信任”负责。

所以你说刘欢有明星架子吗?大概在他眼里,“明星架子”这四个字,本身就比不过舞台上那个音准完美的声音,比不过讲台下那个求知若渴的眼神,比不过生活里那个永远真诚的刘欢。毕竟,能把“巨星”活成“身边人”的人,从来不需要靠架子撑场面,实力和温度,就是他最好的“通行证”。