说实话,一听到“刘欢”“杀人案”这俩词放一块,你是不是也愣了一下?那个在春晚唱好汉歌时眼睛眯成一条缝、却被歌声唱得荡气回肠的大哥,居然会和“杀人”扯上关系?

别急,这事儿得从15年前说起——不是什么凶杀案,而是一场被媒体添油加醋、被网友无限放大的“乌龙事件”。但为什么这么多年过去,还有人津津乐道地传“刘欢杀了人”?今天咱们就掰开了揉碎了,把这场闹剧的来龙去脉、背后的传播套路,还有它给娱乐圈和咱们每个普通人敲的警钟,都说明白。

2009年的那个夏夜:一场酒吧冲突,怎么就变成了“杀人案”?

时间拉回2009年7月。当时刘欢正在北京准备一场演出,结束排练后和几个朋友去一家酒吧放松。这本是再正常不过的社交,谁也没想到,一杯酒、几句口角,最后竟演变成了一场肢体冲突。

据当时警方出具的通报和后续媒体报道,冲突起因是酒吧里一个醉汉酒后滋事,和刘欢的朋友发生争执。刘欢上前劝架时,醉汉突然动手推搡,双方发生了拉扯。过程中,刘欢的朋友受了轻微伤,醉汉也被刘欢的朋友按住——注意,到这里都还只是普通治安案件,连“故意伤害”都算不上,顶多算“互殴”。

但第二天,某都市报的标题却炸了:著名歌手刘欢酒吧打架致人死亡!,内文更是煞有介事地“描述”:“刘欢与朋友在酒吧与人发生冲突,对方被送往医院后抢救无效死亡,刘欢已被警方控制……”

这一下,全网炸了。要知道,2009年的社交媒体不像现在这么发达,但都市报的公信力在当时可是“顶级传播源”。无数网友看到“刘欢”“杀人”这两个关键词,根本没时间看细节,直接转发:“天啊,好汉歌杀人犯?”“原来 celebrities 这么狠?”……

谣言是怎么“长出翅膀”的?媒体流量、公众猎奇,一个都不少

现在回头看,这事儿最荒诞的地方在哪?是编造的“致人死亡”从头到尾都是假消息——那名醉汉当晚只是轻微擦伤,没去医院,更别提“抢救无效”了。但为什么谣言传得比真相快100倍?

第一,媒体的“流量焦虑”在作祟。 2009年,传统媒体正在被新媒体冲击,报纸为了销量,标题必须“惊悚”、内容必须“劲爆”。“刘欢杀人”四个字,比“刘欢酒吧劝架冲突”更能抓住眼球。后来涉事报纸道歉时,轻描淡写说是“信息核实不清”,但在当时,“流量至上”的逻辑已经决定了报道的走向。

第二,公众的“猎奇心理”在推波助澜。 咱们得承认,大家对“光环破碎”有种隐秘的期待。刘欢是什么形象?是“音乐圈的大佬”“国家一级演员”,是“温文尔雅”的代名词。当这样一个“完美偶像”突然和“暴力”“杀人”挂钩,满足的不是真相需求,而是“原来他也不是什么好人”的窥探欲。

第三,信息不透明时的“脑补空间”。 当天警方只是通报了“打架”,没说具体伤情,没提涉事人是谁(因为刘欢是公众人物,网友自己猜的)。信息空白处,谣言就像野草一样疯长——有人说“死者家属要索赔100万”,有人说“刘欢要赔钱退圈”,全是捕风捉影,却有人信。

刘欢的沉默:比任何辩解都有力的“反击”

面对铺天盖地的谣言,刘欢团队当时的反应,反而是“沉默”。

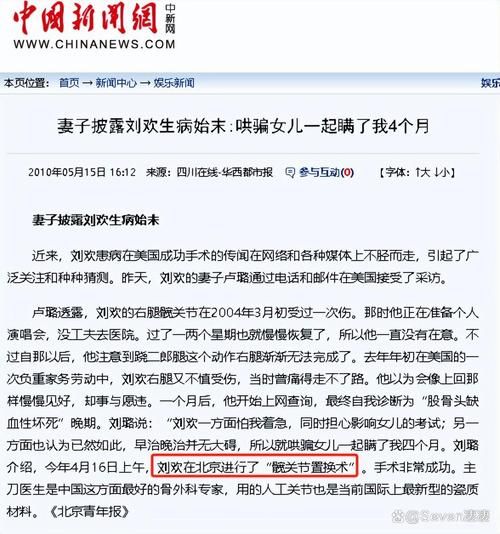

你没看错,他们没发律师函,没开澄清会,连微博都没有(刘欢当时几乎不用社交平台)。直到一周后,北京警方发布正式通报,明确表示“无人死亡”“事件已按治安案件处理”,刘欢才通过工作室简单说了句:“感谢关心,清者自清。”

为什么沉默?后来有圈内人透露,刘欢当时觉得“越描越黑”——你越是着急解释,越显得心虚,还不如等官方结论。更重要的是,他清楚,自己用20年建立的音乐形象,不是一条谣言就能毁掉的。事实也证明,当警方通报出来后,大部分网友都恍然大悟:“原来是这样!”那些叫得最欢的媒体,也悄悄删了原文,发了道歉声明。

15年后的今天:为什么还有人“记得刘欢杀人案”?

说来讽刺,这么多年过去了,“刘欢杀人案”还在一些论坛、短视频平台时不时冒出来,标题比当年还夸张:“刘欢手上真的有人命?”“好汉歌背后藏着血案?”……

为什么?因为谣言的“生命周期”远比真相长。尤其是对一些不了解当年事件的人来说,“刘欢”“杀人”这两个关键词组合,足够猎奇,足够吸引流量。更别说,现在AI生成内容、营销号搬运太容易了,把老谣言翻出来改改标题,就能当“猛料”发。

但你有没有发现一个细节?真正了解刘欢的人,根本不信这些谣言。无论是他唱千万次的问时的深情,还是主持中国好声音时的专业,亦或是他多年来资助贫困学生、推广中国传统文化的事迹,都在证明:一个用作品说话、用行动积善的人,不会被几句谣言击倒。

说到底:咱们该如何看待娱乐圈的“乌龙事件”?

刘欢这事儿,其实给咱们所有人都提了个醒:

第一,给艺人留点“私人空间”。 他们也是普通人,也会和朋友去酒吧,也会遇到冲突,只要不违法,就别总把显微镜对准他们的生活。艺术家的价值,在作品里,不在八卦里。

第二,别当“谣言的二传手”。 现在信息太多,看到“惊天猛料”先别急着转发,等一等、看一看,有没有官方通报?有没有多方信源?别让咱们的手指,成为伤害别人的“凶器”。

第三,相信“时间会证明一切”。 刘欢用这15年的音乐之路、公益之路,把“杀人犯”的谣言踩在了脚下。其实不光是明星,咱们普通人被误解时,最好的回应也不是吵闹,而是继续走自己的路——因为真正的清白,从来不用辩解。

所以,下次再看到“刘欢杀人案”这种老谣言,你可能会笑笑:原来15年前,咱们都曾被流量“耍”了一次啊。但笑过之后,别忘了多留个心眼——在信息爆炸的时代,理性,才是咱们最该有的“护身符”。