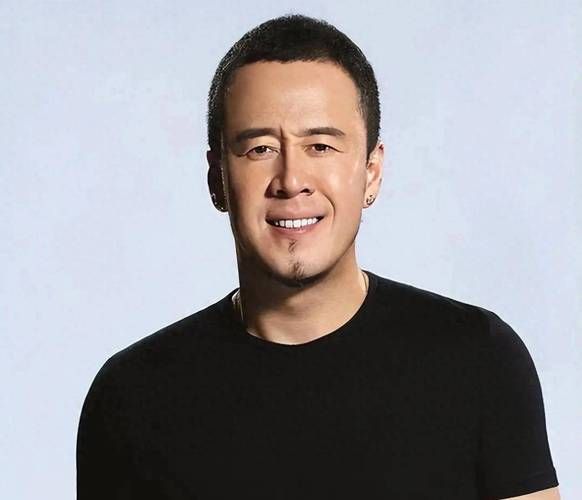

每次聊起内地乐坛的“天花板”人物,总有人把刘欢和韩红放在一起比较。一个是在春晚舞台唱了30年的“国民歌王”,嗓音醇厚如陈年佳酿;一个是用高音和公益撑起“拼命三娘”称号的“音乐活佛”,歌声嘹亮似雪域雄鹰。但要说“谁的地位更高”,这题其实像问“红烧肉和糖醋排骨哪个更好吃”——标准不同,答案天差地别。不过若真掰扯掰扯,或许能从几个维度看出些门道。

先看艺术成就:一个是“教科书级”的唱将,一个是“风格标签”的领军人

刘欢的地位,首先体现在“开创性”上。上世纪80年代末,他靠着少年壮志不言愁一鸣惊人,但真正奠定乐坛地位的,是90年代那首弯弯的月亮。这首歌打破了当时内地流行音乐的“高音亢奋”套路,用R&B节奏和叙事性旋律,让“民谣流行化”成了新潮流。后来给北京人在纽约配的千万次的问,更把西洋唱法和中国故事结合得浑然天成——那时候能敢用歌剧咏叹调唱“我不在乎你曾经有多少人爱”,全国可能就他一个。

更别说他还是“学院派”的代表。中央音乐学院的教授,带出了丁于、袁娅维一众徒弟,上课时随口哼两句,就成了学生眼中的“声乐圣经”。你说他奖项多?金曲奖、中歌榜、春晚最佳歌手……拿奖拿到手软,但最厉害的是,他的歌成了“标准答案”——好汉歌到现在仍是KTV里检验男生嗓子的“试金石”,亚洲雄风的磅礴气势,后来多少运动会开幕式歌曲都没能超越。

韩红呢?她的标签太鲜明了——“高音天后”。1995年,她凭喜马拉雅拿了青年歌手电视大奖赛通俗组金奖,那会儿评委就说:“这个嗓子,是老天赏饭吃。”果然,青藏高原一出,全国人民都知道了“韩红的嗓子是天上的云彩做的”。副歌那句“呀啦索——是谁带来远古的呼唤”,至今还是声乐教材里的“高音范本”,无数歌手想模仿,却总差了股“直冲云霄”的劲儿。

但她不止“高音”。2003年天亮了火了,背后是一个真实的故事:贵州缆车事故中,父母用身体护住了孩子,韩红被感动写成这首歌。现场唱的时候,她自己都哭到唱不下去——这种用情感砸进人心的力量,比单纯飙高音更动人。后来的天路家乡,把民族音乐写得比流行歌还上头,连藏族同胞都说:“韩红的歌,唱出了我们的心。”

再看行业影响力:一个是“幕后推手”,一个是“公益旗手”

刘欢的“地位”,还在于他对行业的“推动力”。90年代内地乐坛版权乱糟糟的时候,他是第一个站出来呼吁“歌手要学会保护版权”的人;选秀节目火起来,他当中国好声音导师,不说“我选择你”,而是说“我们来做个音乐”——教年轻人“声音是工具,情感才是灵魂”。后来当上音协副主席,牵头搞“中国当代歌曲创作精品工程”,把一批年轻音乐人推到台前,你说他像不像乐坛的“老船长”?

韩红呢?她的影响力,更多在“行业之外”的“实干”。2008年汶川地震,她带着韩红爱心医疗队冲进灾区,在泥地里背老人、救小孩;后来成立“韩红爱心慈善基金会”,跑遍全国贫困县建“卫生院”“乡村教室”,捐款捐物累计超过20个亿。有次采访,记者问她“这么拼图啥”,她说:“我唱得好,是因为祖国和人民捧我;我做好事,是因为我不能辜负这份情。”你说她像个“音乐侠客”,用歌声和行动,在娱乐圈里硬生生闯出一条“公益路”。

最后看大众心中的“分量”:一个是“时代符号”,一个是“精神图腾”

80后、90后的记忆里,刘欢是“小时候春晚的大人声音”。每年除夕夜,一家人围坐电视,他一开口,就知道“过年了”;长大点听从头再来,下岗工人听着热泪盈眶;再后来听玫瑰人生,又觉得生活总有希望。他就像家里的“老长辈”,不用刻意亲近,但你心里知道,他的歌陪着你过了半辈子。

韩红呢?更像年轻一代的“精神领袖”。汶川地震时,她跪在地上给老人喂饭的照片,比任何宣传都管用;疫情期间,她带着车队往武汉送物资,亲自当装卸工,网友说“韩红在,我们就不慌”。有人说她“直来直去,不好惹”,但正因为这份“真”,让大家觉得:娱乐圈里,还有这样一个“敢说敢做,心里装着百姓”的人。

说到底,“地位”从来不是比谁的头衔响、奖杯多

刘欢像一棵扎根深的榕树,枝繁叶茂,护着一方水土;韩红像一座雪山的灯塔,光亮耀眼,照亮一片苍茫。你问谁地位更高?或许就像问“山和海谁更重要”——有的岁月需要榕树的荫蔽,有的时刻需要灯塔的指引。

但有一件事肯定的:当华语乐史翻开下一页,刘欢和韩红的名字,都会是用金墨写就的“传奇”。毕竟,能在别人心里“活”成一道光的,才是真正的“歌坛大神”。你说呢?