北京深秋的午后,纪录片记住刘欢在某平台上线。弹幕里飘过一条评论:“原来我们这一代人青春里的BGM,都是刘欢一个人的声音。” 没有热搜预热,没有话题炒作,这部只有5集的片子,却让无数人点开——不是为追忆某段流量风波,而是想确认:那个在春晚唱“大河向东流”、在奥运唱我和你、在综艺里当“音乐课代表”的刘欢,究竟凭什么让我们“记住”了这么久?

从“刘老师”到“刘欢”:被记住的,从来不只是“好声音”

1991年,北京人在纽约播出。26岁的刘欢站在镜头前,开口唱千万次的问前奏时,没人想到这个戴黑框眼镜、穿格子衬衫的年轻人,会成为后来几代人的“青春BGM制造机”。

“千万次地问你,你何时跟我走?” 那时候的华语乐坛,流行音乐刚从港台浪潮里抬头,内地的歌手要么在模仿,要么在探索。刘欢却走出了第三条路:他用美声的胸腔共鸣打底,加上流行音乐的叙事感,把中国人的乡愁、挣扎、希望,揉进了旋律里。千万次的问火了,甚至火到了美国,成了当时认识中国的“一张声音名片”。

但你有没有想过?如果刘欢只停留在“刘欢歌手”的身份,可能早就像许多昙花一现的歌手一样,被新流量淹没。可他没有。他转头进了大学站上讲台,成了中央音乐学院的刘欢老师;2012年,他登上伦敦奥运会闭幕式,和莎拉·布莱曼合唱我和你,用中文发音的“me and you”,向世界传递了另一种温暖;再到后来的歌手里,他一边调侃自己“头发掉得比观众鼓掌还快”,一边把弯弯的月亮唱得让全场起立——你看,被我们记住的刘欢,从来不是某个“标签”,而是“歌手”“老师”“音乐人”“丈夫”“父亲”……所有身份交织起来的,那个活生生的人。

他的“不油腻”,藏着对音乐最固执的尊重

这些年,娱乐圈总在讨论“中年危机”:过了40岁,要不就扮嫩吸血,要不就转型捞金。刘欢却像个“异类”——50多岁时上真人秀,大方承认“发际线退守边疆”,胖到系不上皮带也自嘲“生活好了,自然就丰满了”;唱起年轻时写的少年壮志不言愁,还是会习惯性扶一下眼镜,眼神里还是当年那个“为理想燃烧”的劲儿。

有次采访,记者问他“现在会不会为了迎合市场改歌调子”,他摆摆手:“音乐这东西,来不得半点虚假。观众耳朵尖着呢,你糊弄它,它就糊弄你。” 说这话时,他刚在记住刘欢节目里,给年轻歌手讲好汉歌的创作——为了写出“路见不平一声吼”的江湖气,他和作曲家赵季平跑了好几趟水浒故地,听老艺人唱快板、拉二胡,连当年用的唢呐,都是从村喇叭里找来的“接地气”音色。

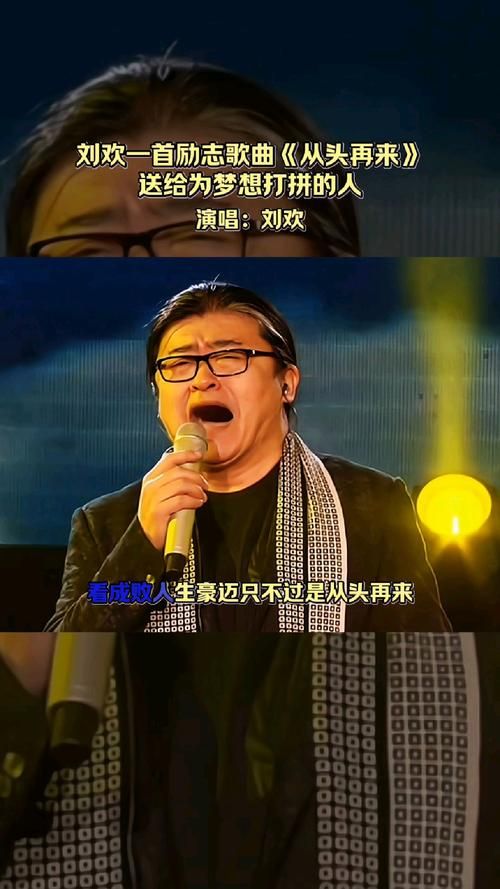

“他把音乐当‘命’,不是当‘工作’。” 这是纪录片里,李谷一老师对他的评价。确实你看他的歌,好汉歌里有烟火气,从头再来有傲骨,欢歌里又能听见他对民间音乐的痴迷——从没有为流量“折腰”,却用作品给自己做了块“金字招牌”。现在很多年轻歌手总说“内卷”,但刘欢早就证明:在这个时代,真正能“被记住”的,从来不是谁的营销做得好,而是谁能拿出让“时间点头”的作品。

比“记忆”更珍贵的,是他对生活的“满分通透”

有人统计过,刘欢40年职业生涯,出过的专辑不超过10张,演出的次数用“掰手指能数得过来”。但奇怪的是,大家好像从来没觉得他“过气”——反而越来越觉得,这个“活得明白”的人,身上有种特别让人舒服的真实。

他会在综艺节目里,理直气壮说“我不懂流量密码,我只懂怎么把歌唱好”;会因为想念女儿,把“嘿,宝贝”写进歌里;也会在妻子生病时,推掉所有通告,在家当“家庭煮夫”。有一次记者问他“怎么平衡家庭和事业”,他笑着说:“平衡啥?就是把最重要的时间,给最重要的人呗。”

你看,这才是“被记住”的终极密码吧?不是你多红,多有钱,而是你活得像个“真人”——有热爱,有坚持,有对生活的“琐碎真诚”,也有面对浮名的“清醒克制”。就像记住刘欢片尾字幕写的:“他让我们记住的,从来不只是旋律,更是一种‘好好生活,好好唱歌’的态度。”

其实我们常常讨论“如何被记住”,却在流量焦虑里忘记:真正能穿透时间的东西,从来都不是短暂的喧嚣,而是你把热爱熬成了岁月,把真诚酿成了光。就像刘欢,他没想过要“被记住”,却用40年的音乐人生,告诉了我们一件事:当你足够认真对待自己的热爱,足够坦荡面对这个世界时,时光自然会把你“刻”在更多人心里。

毕竟,谁能拒绝一个会写弯弯的月亮的浪漫,也会唱从头再来的倔强,还愿意笑着说“我就是一个爱唱歌的老头”的人呢?刘欢的“被记住”,或许从来就不是偶然。