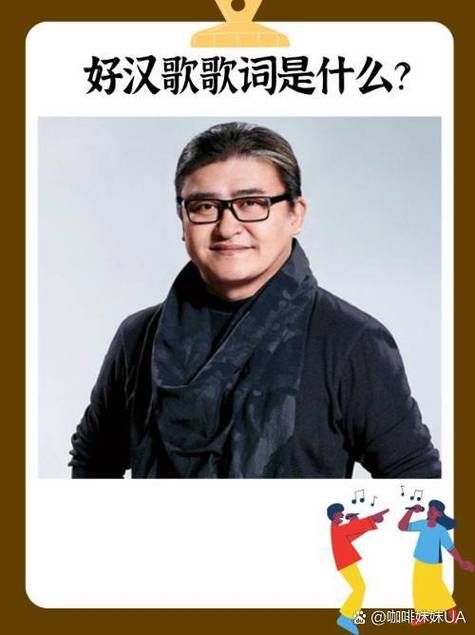

盐城的秋天,风里总带着点湿漉漉的海盐味。黄海街道的老居民王大爷,每天早上七点半都会准时出现在社区活动中心的小院里,不是打太极,也不是下棋,而是搬出那个掉了漆的音响,放一首弯弯的月亮。一边放,还一边跟着哼:“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮……”唱到兴起时,他总会乐呵呵地跟旁边遛弯的老街坊们说:“你们听这调子,咱刘欢老师当年唱的,多有味儿!”

这场景,在黄海街道一点也不稀奇。自打两年前刘欢跟着“文化为民”调研小组来过一趟这儿后,“刘欢”这两个字,好像就和街道里的柴米油盐、家长里短,悄悄缠在了一起。

不是“大明星”,是“刘老师”:蹲在路边听居民拉二胡

“第一次见刘欢,我以为认错人了。”社区网格员小李至今记得2022年初秋那天,她带着刘欢在辖区里转悠,走访老艺人、听社区合唱团排练,走到街心公园时,看到有个老大爷坐在石凳上拉二胡,拉的正是赛马。刘欢脚步突然停了,侧着耳朵听了半分钟,然后径直走过去,蹲在路边,笑着说:“大爷,您这弓法有点‘贼’啊,手腕再松点,马蹄声更像。”

大爷当时愣了,抬头瞅了瞅眼前这个穿着休闲夹克、头发有点乱的中年人,没认出来。小李在一旁赶紧介绍:“这是刘欢老师,喜欢音乐。”大爷眼睛一下亮了,但摆摆手:“什么老师不老师的,您懂这个?那您给说说,我这拉二泉映月为啥总没阿炳那股子苦味儿?”

那天俩人在公园聊了快一小时,刘欢不仅讲二胡的“揉弦”“颤音”,还掏出手机,给大爷看了他珍藏的阿炳演奏视频。后来大爷逢人就说:“刘欢?嘿,没架子,蹲路边就跟我聊音乐,比我那老伙计还亲!”

从“好声音导师”到“社区合唱团指挥”:让阿姨爷叔的歌声“站”起来

黄海街道有个“夕阳红合唱团”,二十多位阿姨爷叔,平均年龄65岁,最爱唱革命老歌。以前排练,总跑调,节奏乱,指挥是个退休音乐老师,急得直拍大腿:“咱们这嗓子,怕是永远上不了台面了。”

刘欢来调研时,正好赶上他们排练我的祖国。一开始站在后排听,后来忍不住走上前,拿起指挥棒:“张大姐,您这‘一条大河’的‘河’字,别总使劲‘喊’,气沉丹田,从肚子里往外‘流’。”又对弹电子琴的老周说:“和弦别太满,留点空,像河面上的微波,不能全是浪花。”

那天,他把合唱团拉到社区的礼堂,一句一句教,从呼吸发声到情感表达,整整磨了三个小时。结束后,合唱团团长李阿姨抹着眼泪说:“刘欢说我们唱得‘有生活’,比电视上的还‘真’。现在啊,我们不仅敢上台了,还敢去区里比赛了!”

现在,社区礼堂每周三下午的排练,成了阿姨爷叔们最期待的时光。礼堂墙上挂的合影里,刘欢站在中间,笑得露出一排牙,旁边是合唱团叔叔阿姨们举着的手,红的、蓝的、格子的,全是老百姓的烟火气。

用音乐“粘”起街坊邻里:黄海街的“小确幸”,藏在歌声里

去年冬天,黄海街道搞“邻里节”,刘欢特意从北京赶过来,没带伴舞,没带乐队,就背着一把吉他。广场上摆了十几张桌子,街坊们端着自己包的饺子、炸的酥鱼围坐在一起,刘欢坐在小板凳上,拨了拨琴弦:“今天不给大家唱好汉歌,咱唱点家常的——就唱你们最爱听的那首常回家看看,不过我改了个词,叫‘常到街坊转转’。”

底下立马有人起哄:“刘老师,您还会包饺子不?”

他乐了:“我那包饺子的水平,跟我家丫头有一拼——褶子捏得五花八门,但馅儿足啊!”说罢,真有个阿姨端了盘饺子过去,他接过就咬,边吃边唱,唱到“妈妈准备了一些唠叨,爸爸张罗了一桌好菜”时,台下的老人们跟着拍手,有的还抹起了眼泪。

“文化不是高高在上的,”后来刘欢在接受街道采访时说,“是你们端着饺子递给我时的笑脸,是拉二胡大爷眼里闪的光,是合唱团阿姨跑调还敢使劲唱的劲儿。黄海街道让我明白,好音乐、好文化,从来都在老百姓的生活里。”

如今的黄海街道,多了不少“音乐元素”:广场的石凳上刻着歌词,社区的墙上画着五线谱,连快递小哥们送件时,都哼着少年壮志不言愁。王大爷还是每天早上放弯弯的月亮,但现在旁边多了好些跟着唱的老街坊,声音不大,却格外整齐。

“刘欢老师来过之后,咱这街道,歌声更‘亮’了,邻里更‘亲’了。”王大爷说这话时,秋风正好把树上的叶子吹得沙沙响,像是在给他们的歌声打着节拍。

原来,真正的“大明星”,从不是聚光灯下的那个影子,而是能走进街坊邻里心里,让每个普通的日子,都能哼出点甜味儿的人。你说,这算不算刘欢藏在歌声里,给黄海街最动人的“彩蛋”?